Le plus grand insecte fossile

conservé dans l'ambre ?

Cet insecte de l'ambre avait une envergure de 11 cm !

Retour

début du site

Le plus grand insecte fossile

conservé dans l'ambre ?

Cet insecte de l'ambre avait une envergure de 11 cm !

1998, les restes de cet insecte malgache (de l'Ordre des Planipennes)

constituent

l'une des traces les plus grandes jamais trouvées à ce jour dans

une résine fossile !

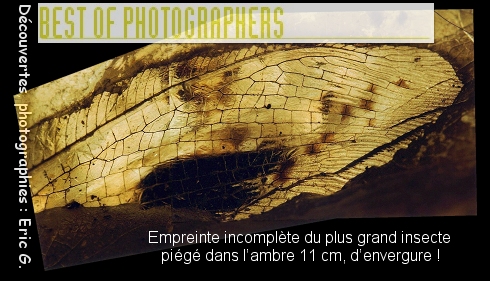

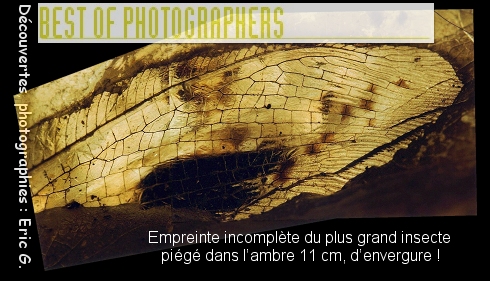

L'image (formée par le rapprochement de deux photographies papier, ci-dessu)

montre l'aile antérieure droite d'un insecte -énorme-,

vrillé dans la matrice d'une oléorésine fossilisée

en ambre. La portion de l'aile photographiée mesure 52 mm et permet d'estimer

l'envergure de l'insecte planipenne à 11 cm. Cette découverte

(1998) est hallucinante pour un prospecteur et constitue une référence

record qui démontre que le piège des résines peut opérer

sur de TRES grands insectes.

Cette référence (superbe!) invalide aussi le dogme (parisien,

publié encore récemment) qui affirme sans autre explication (confer

le premier

congrès mondial des inclusions de l'ambre) que seul peuvent être

piégées les espèces dont la taille est inférieure

au centimètre.

Tandis que l'un donne ses explications théoriques à la presse,

la présentation de cette référence invalide les propos

avalés avec délectation par les journalistes crédules.

Les oléorésines aériennes peuvent dans certains cas exceptionnels

rapporter des traces d'insectes 10 fois plus grands que ceux de la moyenne habituelle.

Cette seule référence permet de réviser le piège

des résines. Et, pour éviter les sciences théoriques il

est parfois utile d'examiner comment les végétaux piègent

les entomofaunes. Inventer un dogme assis les pieds au chaud dans les bureaux

de la capitale est une chose, observer la réalité de terrain puis

apporter les fossiles qui constituent les première pierres d'une bonne

démonstration (humour : les pierres d'ambre) en est une autre !

J'adresse ce message (comme une alerte) et mes critiques

renouvelées au journaliste qui se reconnaîtra et qui a préféré

le prestige du label à la réalité des faits. Pour

publier des articles vrais, faites d'avantage confiance aux fossiles qu'aux

personnes labellisées ! La science raconte souvent des

mensonges surtout pour l'ambre, et la vérité n'est pas une

propriété privée ! Une "spécialisation"

par un diplôme d'université pour tout CV n'a rigoureusement aucun

poids devant la réalité (factuelle) des références

du registre des fossiles. Messieurs les journalistes,

publiez ce que vous voyez et non ce que l'on vous dit ! Soyez critiques,

analysez les choses et observez.

Alors, on se pose souvent la question de savoir pourquoi ces inclusions

d'insectes de dimensions supérieures à 30, 40 mm sont si rares

dans l'ambre ?

"Seuls les petits insectes se retrouvent piégés dans la

résine fraîche, les plus grands ayant assez de force pour s'en

extirper. …/…"

Ce renseignement "précieux" de Monsieur Didier Néraudeau

paléontologue à Université de Rennes, extrait de l'article:

"D'ambre et d'insectes", (La recherche N°370, décembre

2003) est encore basée sur le constat que les inclusions d'insectes de

l'ambre sont souvent "petites" à "minuscules"…

(Rires).

Dans les temps anciens, sans doute quelques insectes pouvaient-ils se désengluer

(volontairement). Cependant tous les spécimens n'avaient pas cette capacité,

et, le cas de cet insecte de l'Ordre des Planipennes résulte d'un incident

majeur lors de la bascule de l'arbre producteur de résine au cours d'une

forte tempête.

La juxtaposition de deux photographies prises dans la courbure de la coulée

de résine renseigne sur la position de l'aile durant la formation de

l'écoulement (démonstration par l'analyse taphonomique de la

position de l'animal).

La dimension imaginée limite des insectes qui resteraient piégés

dans les oléorésines pourrait (hypothétiquement) se situer

aux environ du centimètre… Ce facteur dimensionnel (vérifié

par quelques expériences de terrain) s'applique surtout aux insectes

ailés dont la vulnérabilité réside principalement

dans l'immobilisation des ailes. Dans certains cas, en examinant les pattes

abandonnées par l'insecte fossile on peut établir comment celui-ci

a réussi à se dégager par autotomie, (amputation volontaire

reconnue, par exemple, chez les moustiques Tipulidae).

Cependant un principe unique (la taille corrélée

à une force), et, énoncé aussi simplement dans une publication

conséquente et sans autre hypothèse…

est sans doute inexact.

En effet des inclusions de grandes tailles existent dans les résines

fossiles.

Les animaux, insectes, mille-pattes, arachnides, qui sont entrés dans

la résine ont pu être attirés par sa "luminosité"

ou même son odeur. Ils ont pu être aussi écrasés accidentellement

sous une chute ou projetés contre la résine fraîche par

quelque bourrasque… L'interprétation de ces scènes par le

déchiffrage des traces internes ou externes est riche d'enseignements !

L'ambre nous offre le scénario des derniers instants de vie des organismes

piégés...

La dimension limite des insectes qui restent piégés dans les oléorésines

fossiles doit être révisé au regard d'une autre hypothèse

toute aussi essentielle. D'ailleurs, le facteur dimensionnel semble s'appliquer

différemment selon les types des résines, et, aussi et surtout,

selon les ordres d'insectes !

Il est intéressant de noter que les blattes (indépendamment

de la constitution des paléoentomofaunes) forment le contingent le plus

important des grands insectes que l'on peut apercevoir immobilisés

dans différents gîtes à ambres. Bien que rapides, puissants

et possédant une morphologie avantageuse pour fouiller parmi des substrats

pesants, ces animaux apparaissent fréquemment stoppés sans même

aucun mouvement d'agonie dans la résine piège…

Les expérimentations d'engluement réalisées, il est vrai,

avec des résines contemporaines (et donc inévitablement différentes

de celles qui sont à l'origine des ambres), confirment qu'il faut rester

extrêmement prudent concernant ce sujet.

Bien que collantes et toxiques, les résines des conifères semblent

parfois inopérantes pour piéger des insectes.

Des petites ou grandes libellules sécrètent, par exemple, des

huiles spécifiques qui les rendent imperméables et leur permettent

d'éviter la noyade lorsqu'elles pondent à la surface des plans

d'eau. D'autres insectes (des larves de diptères Wilhelmina nepenthicola)

vivent impunément dans les sécrétions digestives des plantes

carnivores... Des larves de mouches (Psilopa petrolei) peuvent demeurer

dans des mares de pétrole, et, plus extraordinaire encore, les diptères

Cecidomyia pini peuvent subsister dans les oléorésines

pourtant poisseuses et collantes des conifères !!!…

Concernant les inclusions fossiles de l'ambre, il est possible parfois de trouver

de gros insectes vigoureux et puissants munis de "petites ailes"…

Et, de temps à autre, on peut démontrer que l'animal peu vulnérable

a été piégé vivant !

Etouffant dans

la résine, cette superbe

guêpe balte (Hymenoptera Chalcidcidoidea : Torymidae)

emploie son dard pour piquer et trouver un moyen de fuir. Ce détail

prouve que l'insecte était vivant en entrant dans la résine.

Cette guêpe, pourtant robuste, n'a pu résister à la

résine collante, et aussi et sans doute, au poison foudroyant ?…

Les entomologistes qui préparent les insectes fragiles dans des cadres

d'expositions savent qu'il existe pour les tuer rapidement des poisons volatilisables

spécifiques.

Chez les insectes, l'air est amené aux cellules par un réseau

de tubes, (ou tubules), de plus en plus fins. Cinq pour-cent environs des insectes

de l'ambre meurent si vite qu'ils conservent une position figée parfaite,

parfois sans étouffement apparent.

La mort si rapide de quelques spécimens robustes (comme celui en

photo !) suggère que la résine devait agir par quelques "neuro-bloquants"

spécifiques…

Les hypothèses pour expliquer le piège de l'ambre sont nombreuses

et il est dommage de réduire continuellement la réalité

des phénomènes. Quoi qu'il en soit, le critère de la

force n'est alors pas le seul principe à considérer…

- ©

2002 Ambre.Jaune -

Contact E-mail Auteur : eric.ambre.jaune@hotmail.fr

Contact E-mail Equipe technique : ambre.jaune@free.fr