Retour

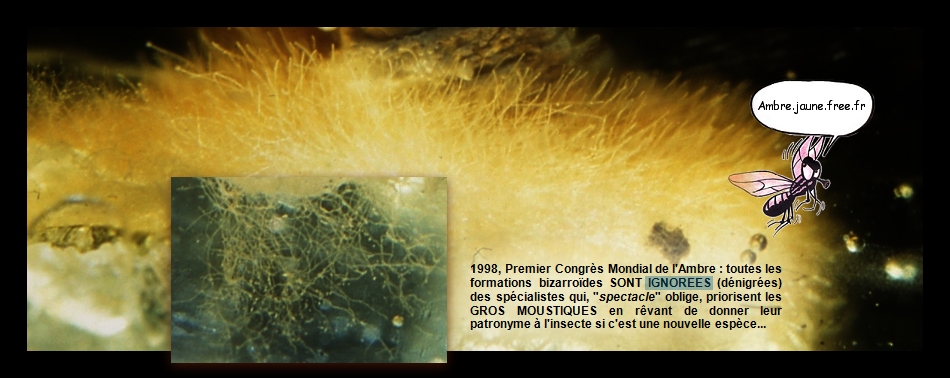

début du site

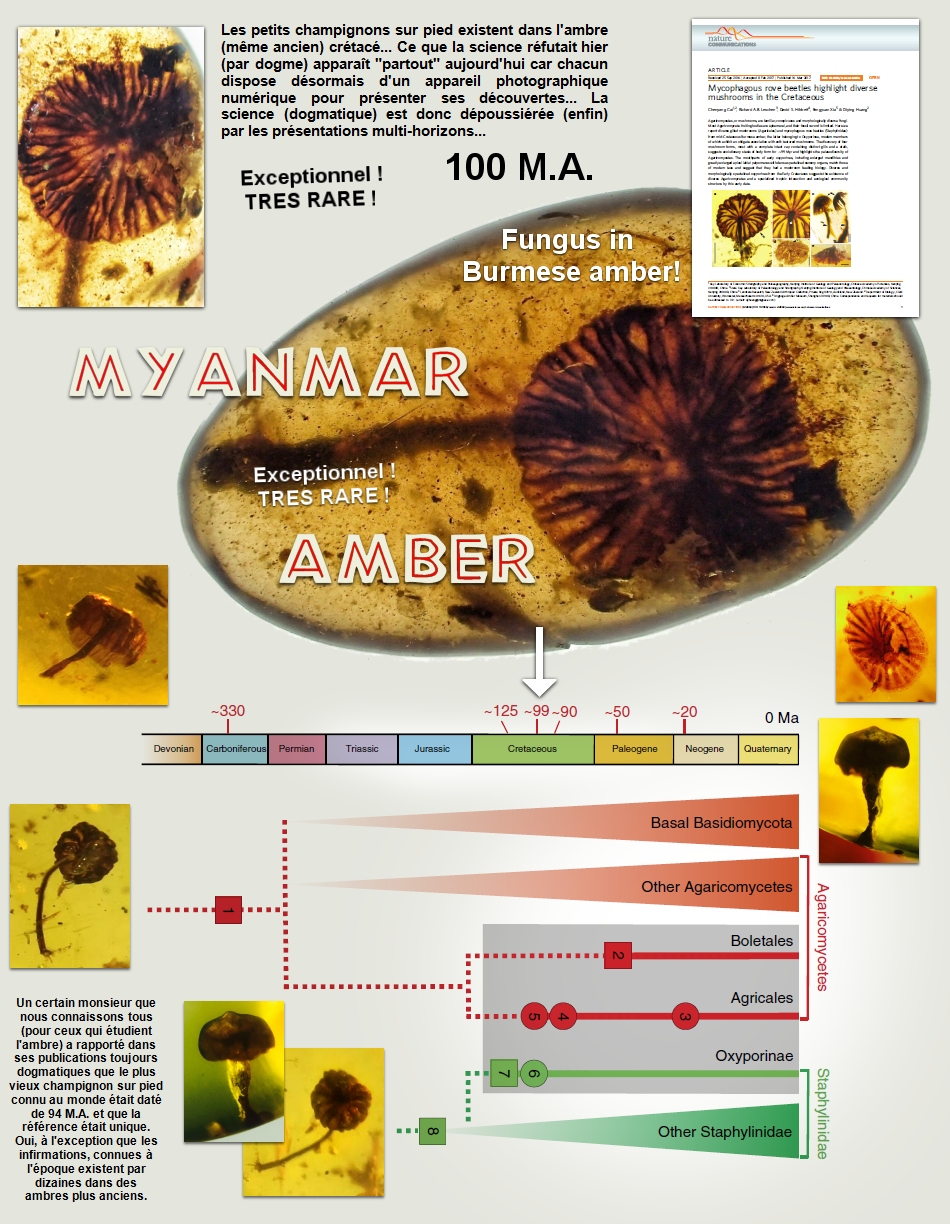

Il n'y a pas si longtemps,

le champignon et les

moisissures de l'ambre N'EXISTAIENT PAS !

Comme

quoi il ne faut jamais désespérer ! Les

détracteurs (toujours les mêmes, qui connaissent l'ambre,

car autoproclamés "spécialistes") affirmaient

avec force et virulence que la résine à l'origine de l'ambre,

hydrophobe, constituait un milieu stérile (mortel) pour les champignons

et que ces derniers surtout fragiles ne pouvaient avoir colonisé

le milieu piège... Et, de fait, L'ENSEMBLE des observations rapportées

en images (Eric G. 1998) par certains et même d'autres n'étaient

que des artéfacts (des souillures géologiques) survenues

lors de la fossilisation...

Pour dire la chose plus simplement, en 1998, en 2000 puis en 2002, les

champignons N'EXISTENT PAS et ne peuvent pas avoir existé dans

l'ambre... Ceci-rappelé (rires), COMME je suis heureux de

voir aujourd'hui (2015), donc 17 ans plus tard, que les détracteurs

écrivent après avoir réexaminé

leur collection: "Among 798 pieces of

amber from first collection only 3 inclusions contained insect associated

fungi".

Preuve est donc faite que la chose existe (depuis toujours) !!!

Mais, la science de l'ambre n'a de validité que si (et seulement

si) c'est "DIEU le Père" (LE SCIENTIFIQUE qui a l'autorité

divine) qui réalise l'observation, lui et lui seul, sur ses propres

matières...

|

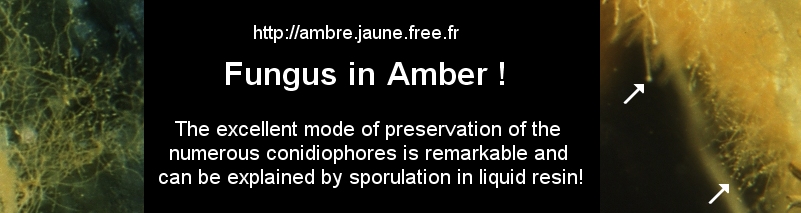

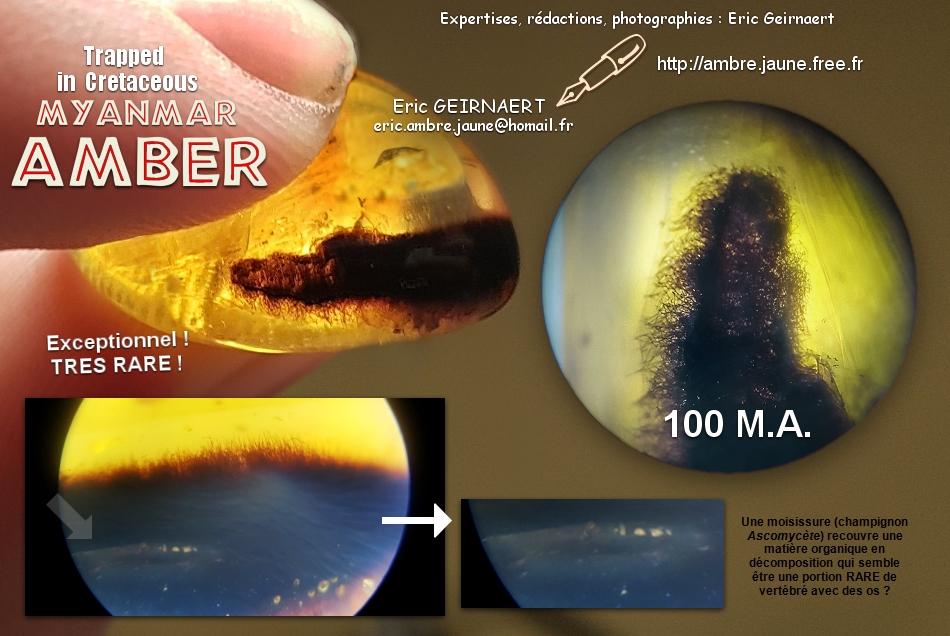

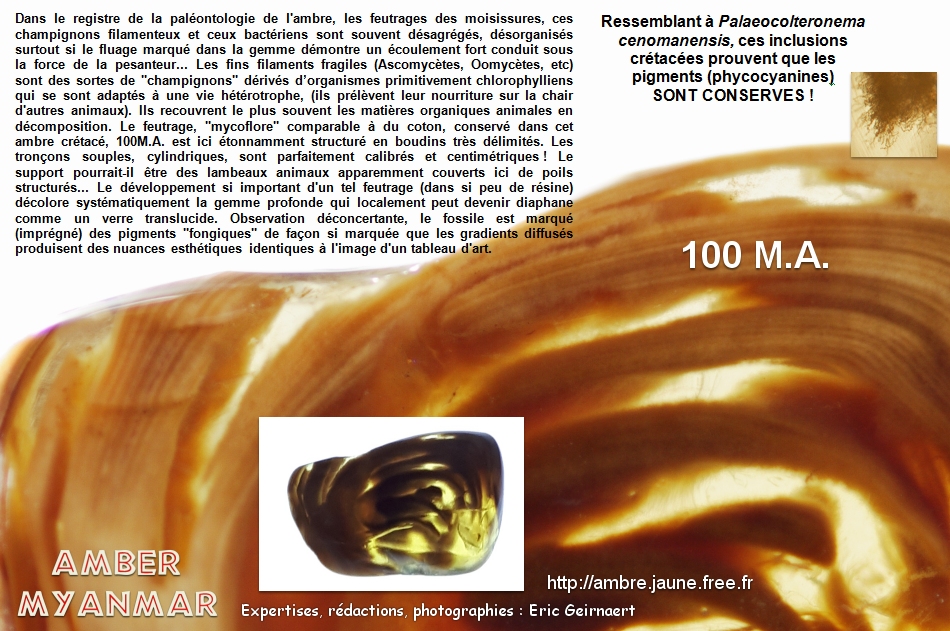

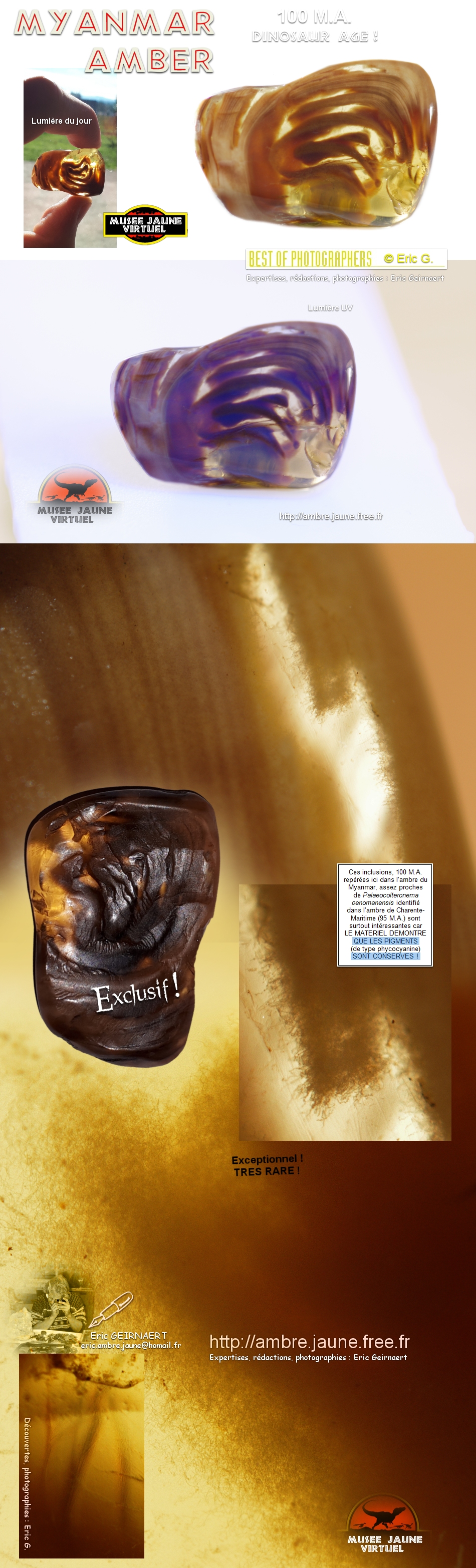

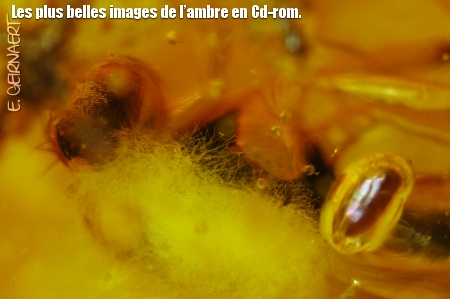

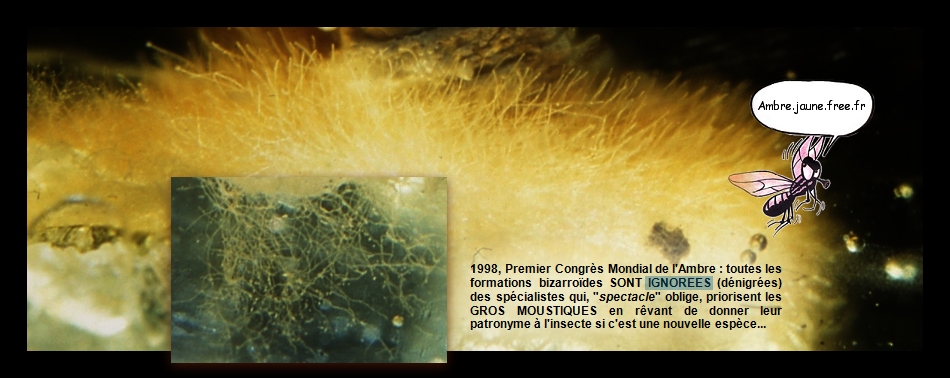

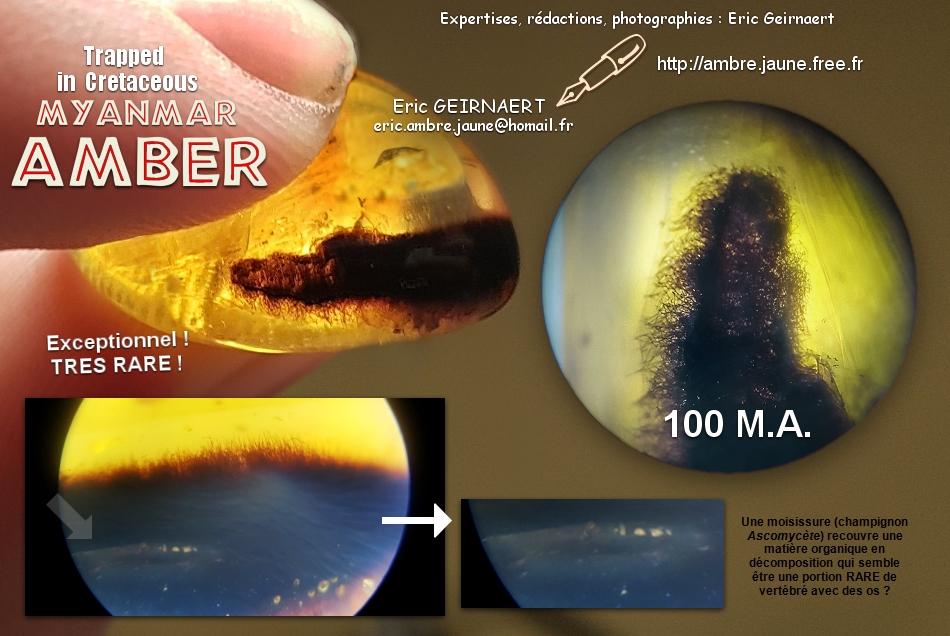

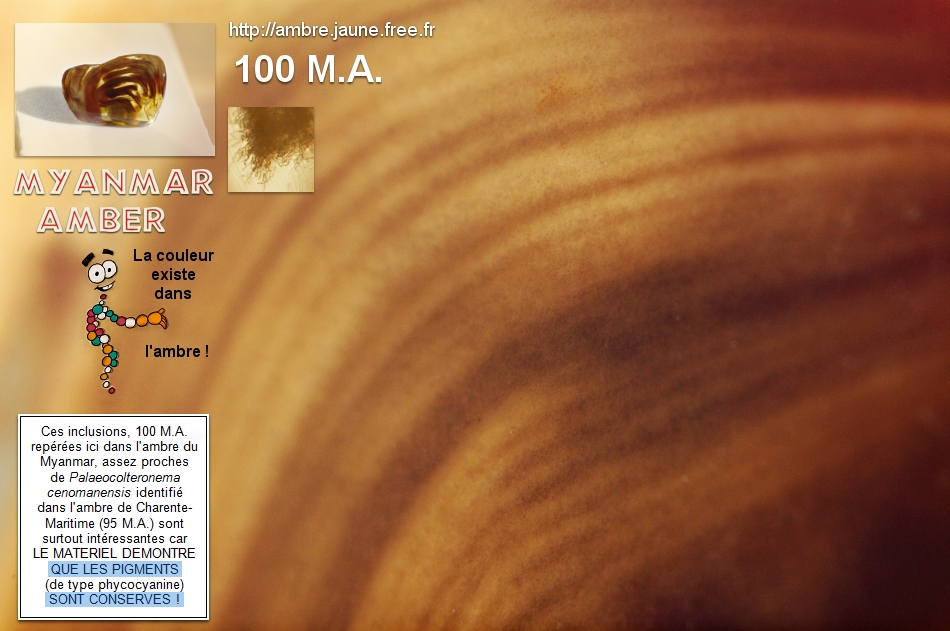

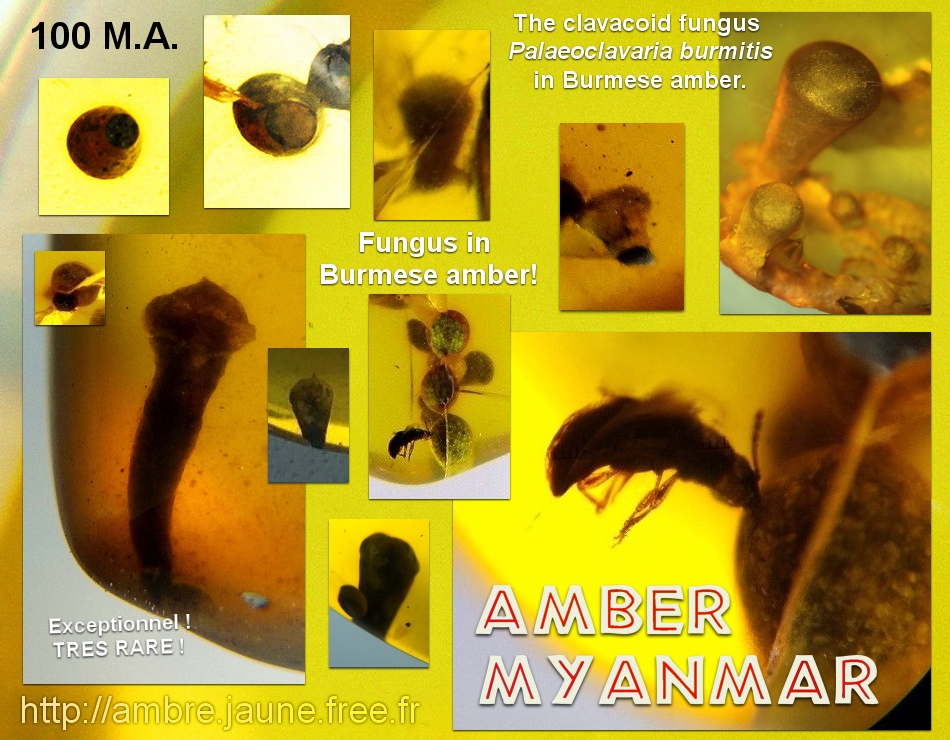

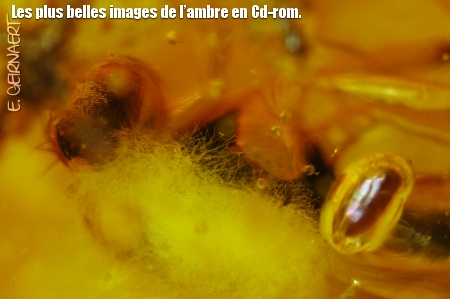

Les moisissures (surtout

présentes sur les matières organiques

en décomposition) sont rares dans l'ambre crétacé birman.

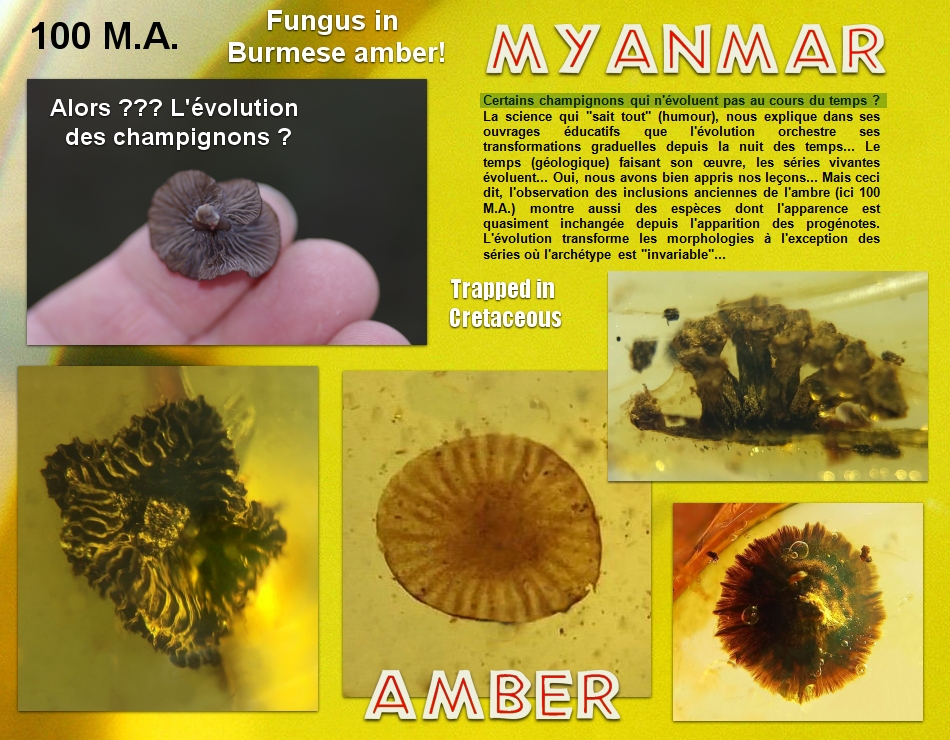

Et, voici des pièces (100 M.A.) assez exceptionnelles :

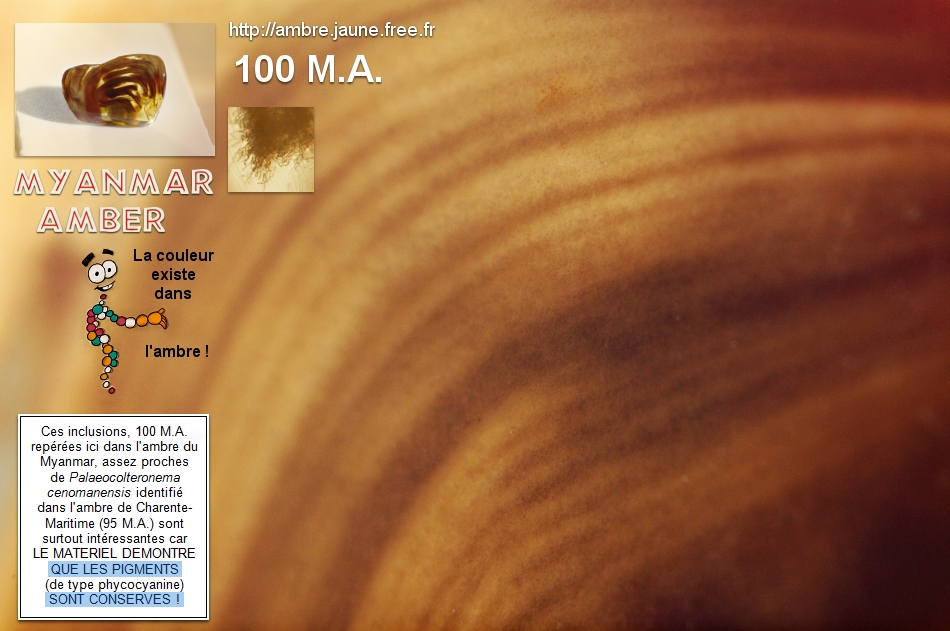

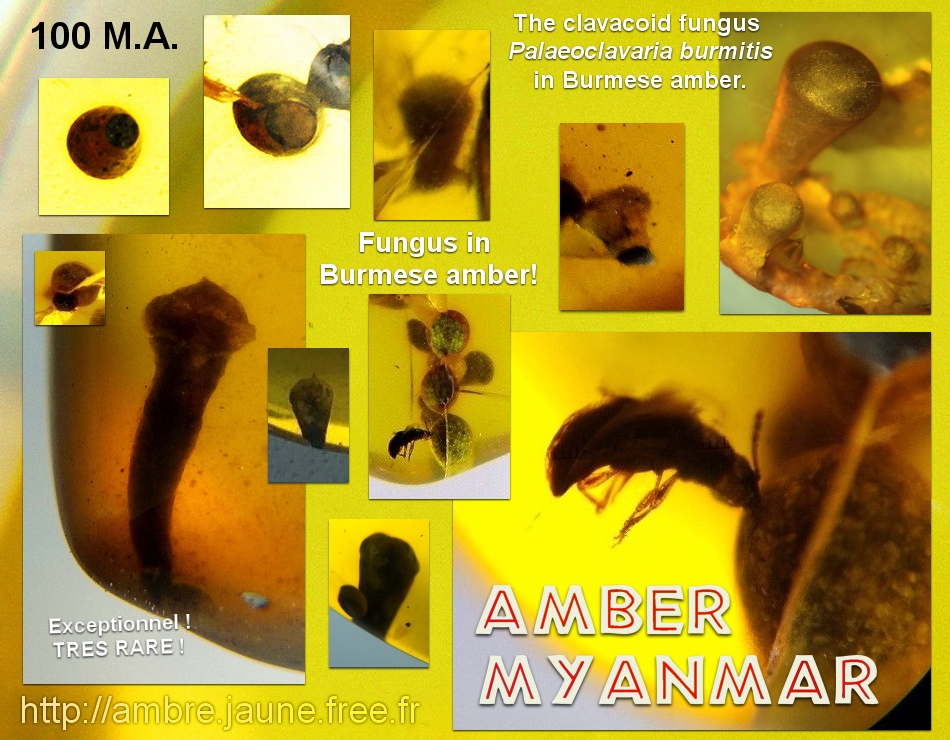

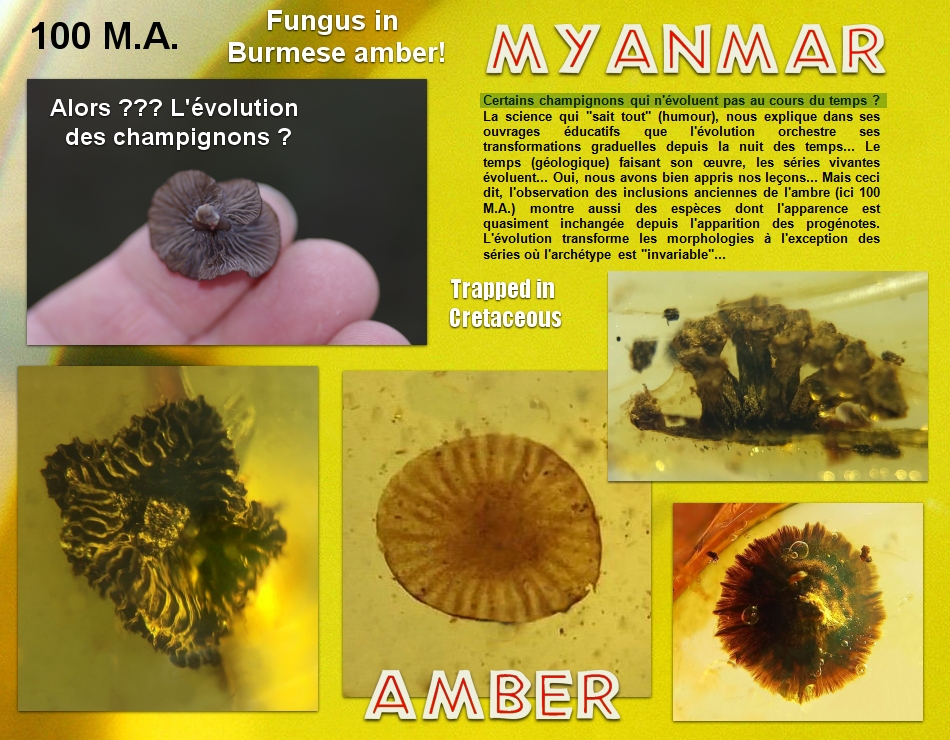

Autre référence rare datée à 100 M.A. :

A lire : FOSSIL MUSHROOMS FROM MIOCENE AND CRETACEOUS

AMBERS- American

Journal of Botany 84/8, p.981 à 991-1997.

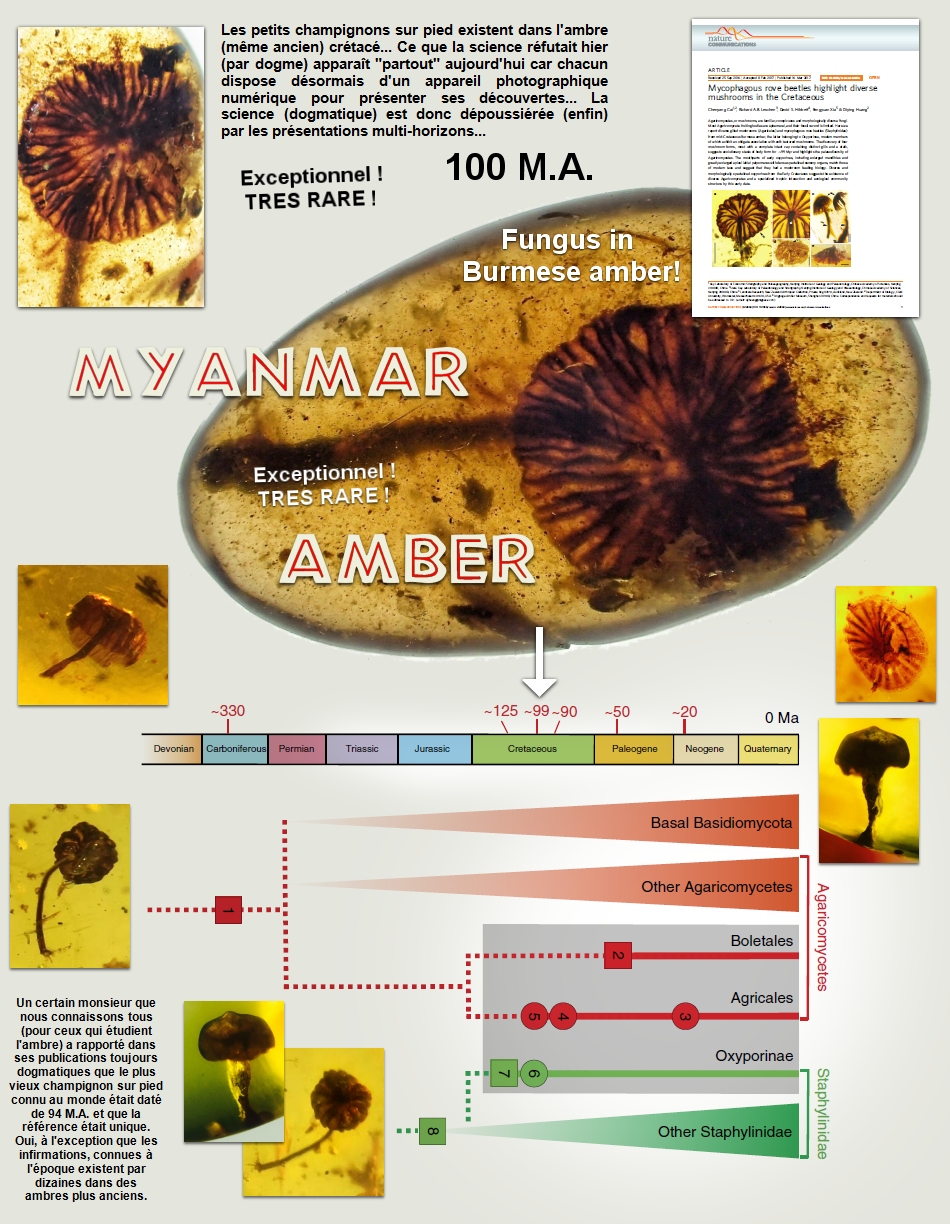

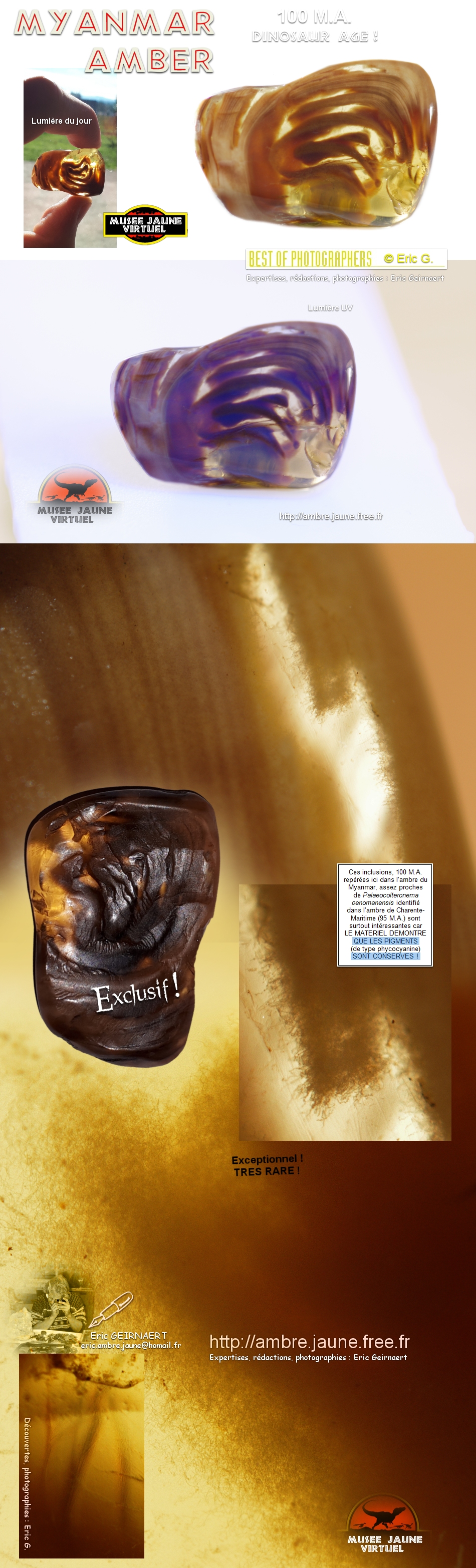

En 1997 le plus vieux champignon connu à 94 M.A. En, 2017 observons

quelques références RARES à 100 M.A. et autres inclusions

étranges...

Le

vocabulaire scientifique est si foisonnant en mycologie que le

dossier technique de l'évolution des champignons est surtout obscur...

Et, pour compliquer d'avantage le sujet, l'évolution des séries

(vérifiée au niveau moléculaire avec des modifications

génotypiques) peut opérer sous le seuil radar des caractères

plésiomorphes... L'évolution chimique, moléculaire

est en marche mais ne change pas forcément le caractère

biologique considéré dans l'analyse cladistique... Et le

chercheur de raconter tout cela dans un jargon inextricable...

|

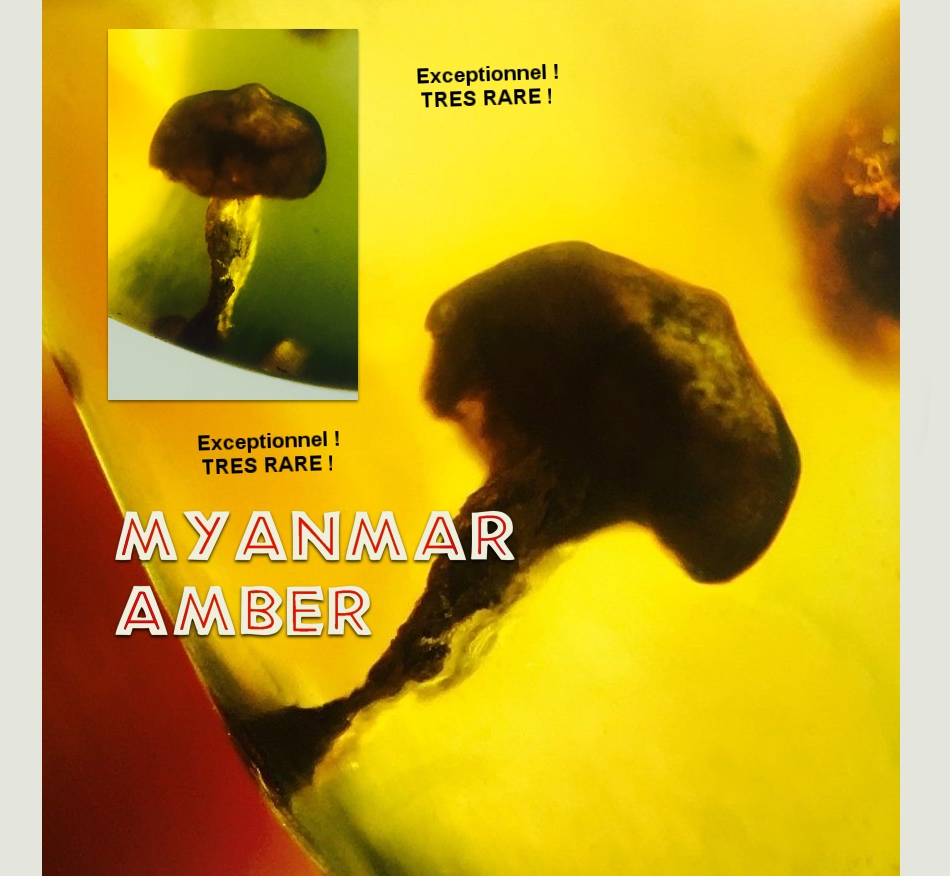

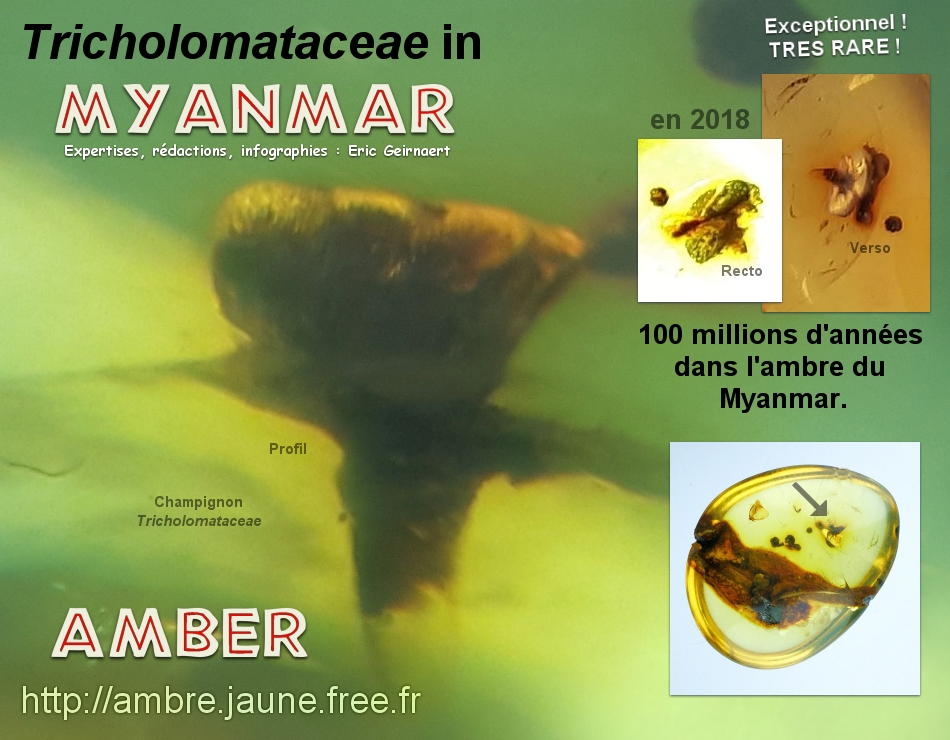

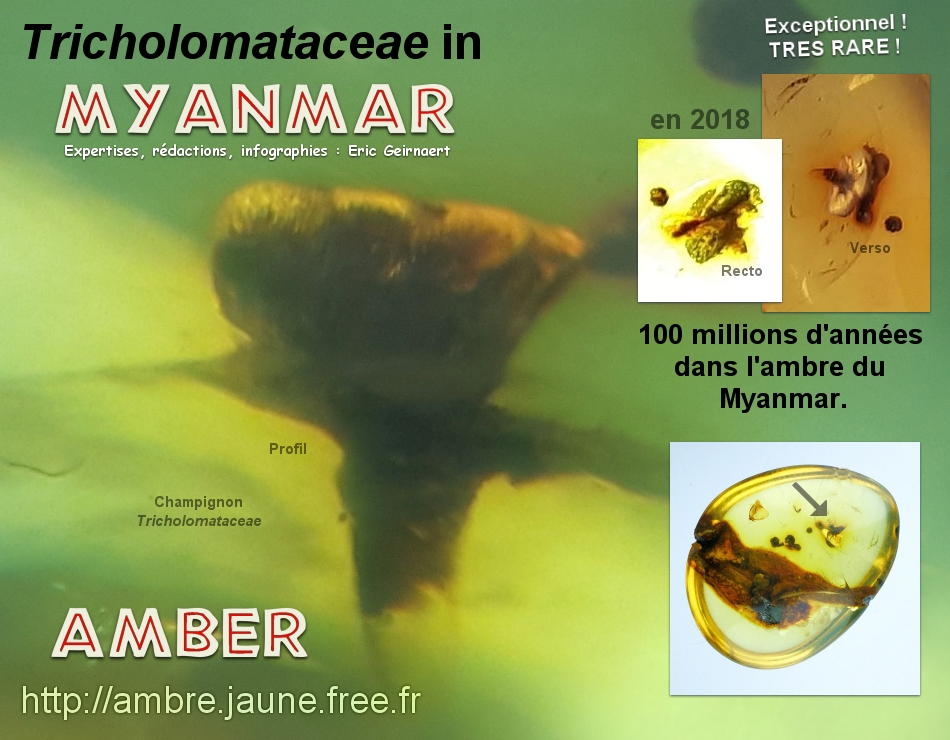

Et, le champignon ci-dessus Tricholomataceae (100 M.A.) est situé

dans cet

ambre magnifique.

Pour

situer la place FONDAMENTALE ce dossier dans la science de l'ambre permettez

cette introduction "sociologique" qui "explique"

la paléontologie...

Pour laisser la marque (son nom)

dans l'histoire de sa discipline, pour exister sous les feux de la rampe

devant les concurrents, le paléontologue (sans même s'en

rendre compte, guidé par son mentor construit du même bois)

a raconté l'histoire passée du monde en mettant les pièces

du puzzle à l'envers. De longue date, pour ne par dire depuis

toujours, le seul travail reconnu du paléontologue (maintenant

rémunéré) consistait à cataloguer le plus

grand nombre d'espèces possibles pour appliquer des noms aux

séries différenciées par la biométrie de

quelques structures... C'est l'âge d'or des inventaires qui

tournent à la frénésie débridée avec

l'ambre où les animalcules apparaissent par milliers...

A cette époque, le dogme affirme que l'homme est au somment du

vivant, et ceci étant, on va compter ses rivaux. On va dénombrer

les espèces actuelles et fossiles... Selon la taille et la forme

des appendices considérés, l'omniscient raconte alors

les espèces actuelles et passées. Jusqu'à l'écueil

de donner 53 noms scientifiques différents à une seule

et même éponge ! (Rires !) Jusqu'à l'ineptie

de donner des noms différents à des animaux qui changeaient

seulement d'allure selon leur âge, (c'est le cas des dinosaures).

Et, que dire de ces entités biologiques qui d'un stade larvaire

à 6 pattes (donc "insecte"?) deviennent autre chose

puisque parés d'un nombre variable d'appendices après

une mue intermédiaire ? Bigre, la nature est indomptable

et ne veut pas se soumettre à la classification des espèces

inventée par la science... Le concept d'espèce

n'étant théorisé pour les fossiles que sur les

seules formes adultes, le jeu de description des archives à trouvé

ses limites. En admettant que 10 millions d'espèces vivent

actuellement sur Terre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un

milliard d'espèces différentes dans le grand livre paléontologique

du monde (où les formes adultes côtoient évidemment

les formes juvéniles). Dans ce grand bal halluciné des

inventaires, les paléontologues anglais de l'ambre (ayant épuisés

tous les noms patronymiques de leurs clans) vendent encore en 2010 au

public (sans

humour, pour 10.000 €) le nom des espèces fossiles.

En affirmant par le dogme que l'homme est au sommet de toute chose,

dans l'espace temps terrestre, le paléontologue ouvre le grand

livre de la Vie et invente la notion d'espèce comme une "bulle"

incompressible déjà placée dans un décor

linéaire ou plan. (Bien évidemment

le mot linéaire est ici un raccourci de rédaction car

tout le monde sait aujourd'hui que l'évolution se développe

comme un buisson rayonnant en 3D. Cela n'est plus du tout linéaire !

) Mais, pour simplifier, disons qu'au plus bas il y a les

minéraux, puis il a les végétaux, ensuite, viennent

les animaux et enfin l'homme arrive au sommet des chaines de prédations.

Dans cette conception, dans cette dichotomie

(fausse) du monde, le chercheur donne une audience aux théories

les plus médiatiques (comme celle de la disparition des dinosaures

par la météorite), où à celles qui valorisent

la suprématie de quelques concepts (comme le plus méchant

mange le plus fragile). Dans cette lecture médiatique des choses,

le paléontologue (qui commente la vérité dérisoire)

ne s'intéresse qu'aux fossiles le plus visuels. Pour dire les

choses simplement, on raconte la Vie passée au nombre de bulles

qui cohabitent par époques, les unes à côté

des autres. Les bulles ne peuvent pas se mélanger. Et, si elles

éclatent, si elles disparaissent, on appelle cela une extinction.

Pour expliquer les extinctions (le défaut de bulles par époque),

les paléontologues inventent des théories rapportées

(parfois saugrenues car déjà révisées d'une

rustine pour supporter les contre exemples). Dans cette

narration égo-centrée (sur l'homme) et lucrative,

où les fossiles prestigieux se vendent très cher, les

fossiles TRES visuels sont priorisés. Pourtant l'essentiel de

l'histoire se joue dans l'invisible et le minuscule plutôt informe.

(comme ces filaments ci-dessus dénigrés des chercheurs).

Les

grandes étapes des bouleversements du vivant se sont jouées

sur une partition qui n'a laissé pour ainsi dire aucun fossile.

En hiérarchisant les acteurs de l'histoire du monde : [minéraux,

végétaux, animaux, homme] le narrateur s'est isolé

des rouages fins du monde. Les bouleversements majeurs du monde ont

été opérés par des acteurs imperceptibles

(et plutôt absents du registre des fossiles). L'émergence

de l'atmosphère s'est mise en place par l'activité d'organismes

minuscules dans la soupe marine primitive... Des bactéries, des

algues, des champignons, des moisissures sont devenus les acteurs 'imperceptibles'

mais moteurs des grands équilibres respiratoires qui ont orchestré

les étapes cruciales du vivant... Les végétaux

fortunés sur une atmosphère (particulière) ont

prospéré et se sont accumulés en dépôts

tellement encombrants qu'il faut attendre l'invention des moisissures

blanches au carbonifère pour nettoyer le grand désordre

des dépôts végétaux carbonifères.

Puis, lorsque les plantes à fleurs, pionnières des lacs,

(dans les eaux évidemment stagnantes) ont déposés

leurs matières alors décomposées par des organismes

saprophytes, les équilibres en oxygène ont encore été

modifiés ruinant les animaux incapables de moduler leur respiration.

Tous les acteurs biotiques de la planète sont sous contrôle

(direct et indirect) des champignons et assimilés qui orientent

et conditionnent les végétaux (autotrophes) et guident

alors les équilibres gazeux de la planète.

Pour ne donner qu'un exemple, prenons la fourmi camponote. Certains

champignons parasites peuvent prendre le "contrôle"

ce certaines espèces animales pour les guider vers des situations

originales et favorables à leur dissémination en dispersant

par exemple leurs spores à partir des hauteurs d'un couvert végétal.

Des fourmis Camponotes qui sont parasitées par des Ophiocordyceps

meurent par des protéines qui détruisent les muscles des

mandibules de l'insecte (qui restent fermées) et maintiennent

ainsi l'insecte cramponné au couvert végétal améliorant

la reproduction du champignon.

L'homme n'est surtout pas au sommet de la pyramide du vivant. Il est

d'avantage sous l'influence de tous les maillons sous-jacents qui forment

la chaîne trophique. Le ROI, le grand chef qui orchestre tout

depuis la base est sans doute le "champignon" ubiquiste qui

règne sans partage depuis toujours. Ignorés de la science

spectacle paléontologique qui raconte les seuls fossiles médiatiques

(et donc oublié de l'argumentaire explicatif), les champignons,

les bactéries, les moisissures, les algues sont "jetés

aux oubliettes alors que ce registre constitue le terreau d'articulation

du vivant. Informes, fragiles, imperceptibles, minuscules et éphémères,

ces organismes aux traces reliques inappréciables sont dénigrés

des paléontologues (au moins de l'ambre) au seul prétexte

qu'ils ne sont pas médiatiques. Pourtant les plus grands Arthropleura

(ces scolopendres gigantesques de plus de 3m de long) que l'on retrouve

uniquement dans le charbon fossilifère d'Autun ont été

conditionnés par la respiration passive rendue possible par une

atmosphère riche en oxygène. Pour prendre un exemple opposé,

la disparition mondiale des batraciens contemporains contaminés

par le petit champignon chitride pathogène démontre que

le règne fongique peut décimer un groupe animal sans laisser

de trace fossile du coupable. Un autre phénomène étrange,

certaines forêt (jusque là saines et normalement productrices

d'ambre) peuvent devenir malades (on a parfois évoqué

le terme de succinose) et ne rapporter AUCUN insecte inclus dans l'ambre

(rendant l'énigme inextricable) alors que le coupable peut sans

doute être identifié dans l'activité d'un acteur

du règne fongique qui modifie les biotopes des eaux stagnantes.

Les champignons (et associés) ont démontrés qu'ils

pouvaient coloniser les gemmes résineuses et même l'ambre

supposés être des milieux plutôt abiotiques. Les

grands animaux jusqu'aux plus petits et également les végétaux

sont contrôlés pour ne pas dire "manipulés"

par les champignons. Tout cela pour dire que ce registre est le ciment

d'évolution des tous les autres.

|

|

Formant

un feutrage parfois dense, les champignons, moisissures et

"assimilés" (feutrages bactériens) peuvent

apparaître à profusion sur le bois mort et donc tomber au

piège aérien des résines. Mais, la grande famille

des moisissures et assimilées a aussi ses acteurs qui peuvent coloniser

les matières sous l'eau. Sans tomber dans la systématique

pure et dure, les Oomycetes par exemple, qui sont eucaryotes filamenteux

non photosynthétiques, ressemblent au groupe proche des champignons

et sont surtout des espèces aquatiques. De fait exclusivement aérien

ou souterrain et agissant parfois aussi en milieu inondé, le piège

des oléorésines peut rapporter une multitude de champignons

- moisissures. Certains fossiles baltes (mais pas seulement) démontrent

que les gemmes antiques (pas encore totalement polymérisées)

ont parfois été colonisées par ces organismes vivants.

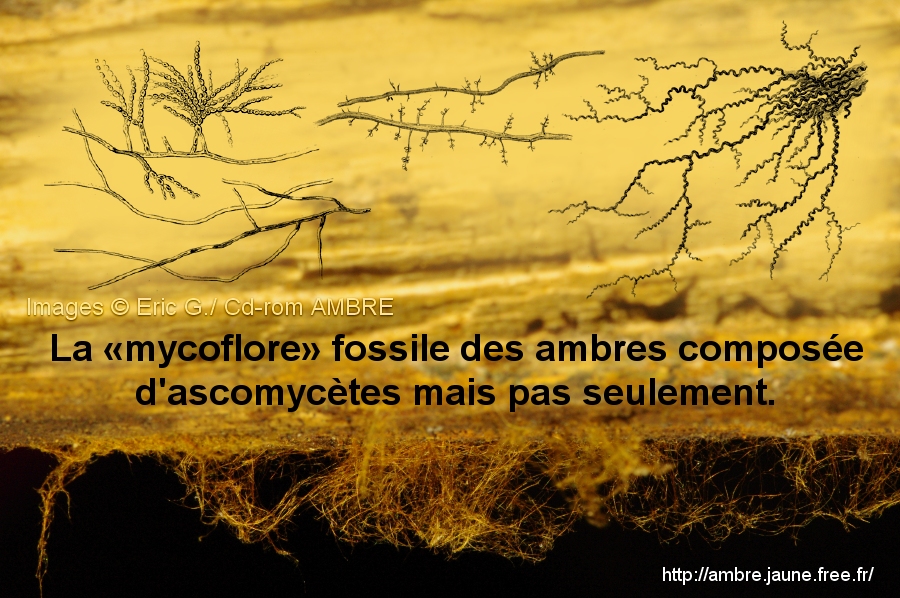

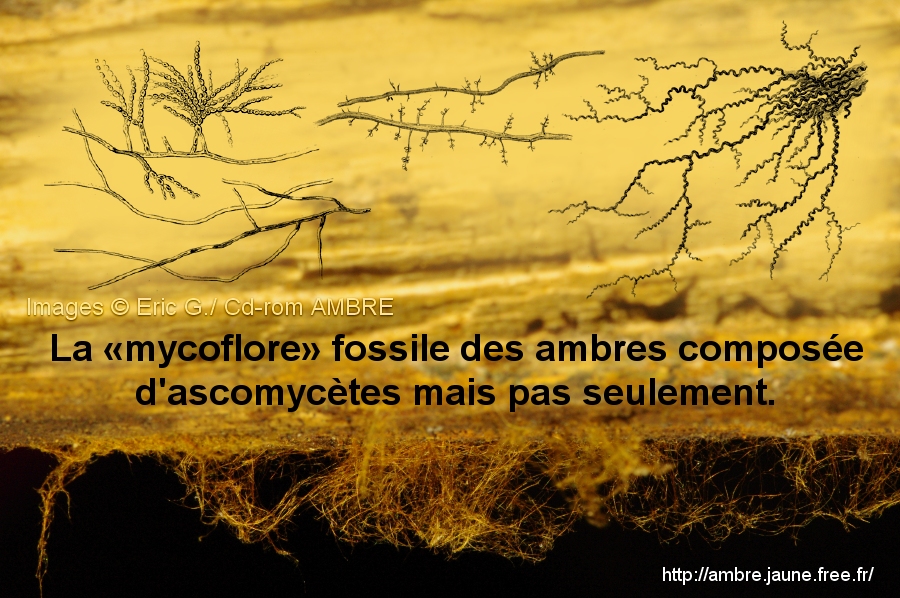

Voyage au monde étrange des filaments et champignons dans l'ambre...Ci

dessus, voici trois espèces de champignons de l'ambre de la Baltique

(Eocène) décrites par Berkeley (1848). De gauche à

droite : Penicillites curtipes, Brachycladium thomasinum, Streptothrix

spiralis. Les dessins sont représentés sur un bois contemporain

(Photo Eric Geirnaert) couvert de champignons.

|

Le voyage d'exploration des

filaments fongiques

et des "machins" plus ou moins bactériens

est infini dans l'ambre...

La "mycoflore"

fossile des ambres composée surtout d'ascomycètes mais pas seulement.

Les champignons de l'ambre.

La

plupart des champignons (petits champignons charnus sur

pieds et autres moisissures, tel que nous l'entendons) sont des organismes

qui, imprégnés d'eau, sont altérables au moindre

choc... Amorphes, fragiles, éphémères et mous, ne

vivant d'ailleurs que quelques jours complètement développés,

les petits champignons sont sensibles au chimisme de la résine

et sont, de fait, de très mauvais acteurs de la scène d'ambre.

Et, pourtant ils devaient être nombreux et bien distribués

dans le paléo biotope de la forêt humide...

Les rares découvertes de champignons émerveillent les mycologues !

Sans ambre, pas le moindre indice exploitable sur la présence éventuelle

des champignons antiques. Exception faite de quelques traces dans les

grès (à Álava) dans le nord de l'Espagne, il n'y

a que l'ambre pour restituer les premiers champignons. Mais, découvrir

un champignon de l'ambre, cela se mérite...

C'est en travaillant précisément

les paramètres (d'un

nouveau procédé d'exploration) de la prise d'image des

inclusions organiques de l'ambre que l'on peut révéler les

détails de quelques champignons diaphanes, lesquels, sont pourtant

de précieux bio indicateurs du palé biotope. Cependant l'incertitude

de la datation des échantillons, les données fragmentaires

sur le support, le mauvais examen des séries -où les fossiles

font surtout défaut- rend difficiles les descriptions phylogénétiques

ainsi que les aires cosmopolites des aires de paléo distribution.

Mais, peu importe la difficulté. Révéler de si précieuses

inclusions est un voyage de contemplation qui rivalise de beauté

avec l'histoire merveilleuse de raconter les populations entomologiques

de la forêt d'ambre.

Tandis que le web devient payant,

tandis qu'il faut payer avec sa carte bancaire pour consulter un article

(où n'apparaissent pas les images !), offrons nous GRATUITEMENT

sur Ambre.Jaune un "Voyage pédagogique" au pays des champignons

de la forêt d'ambre !

|

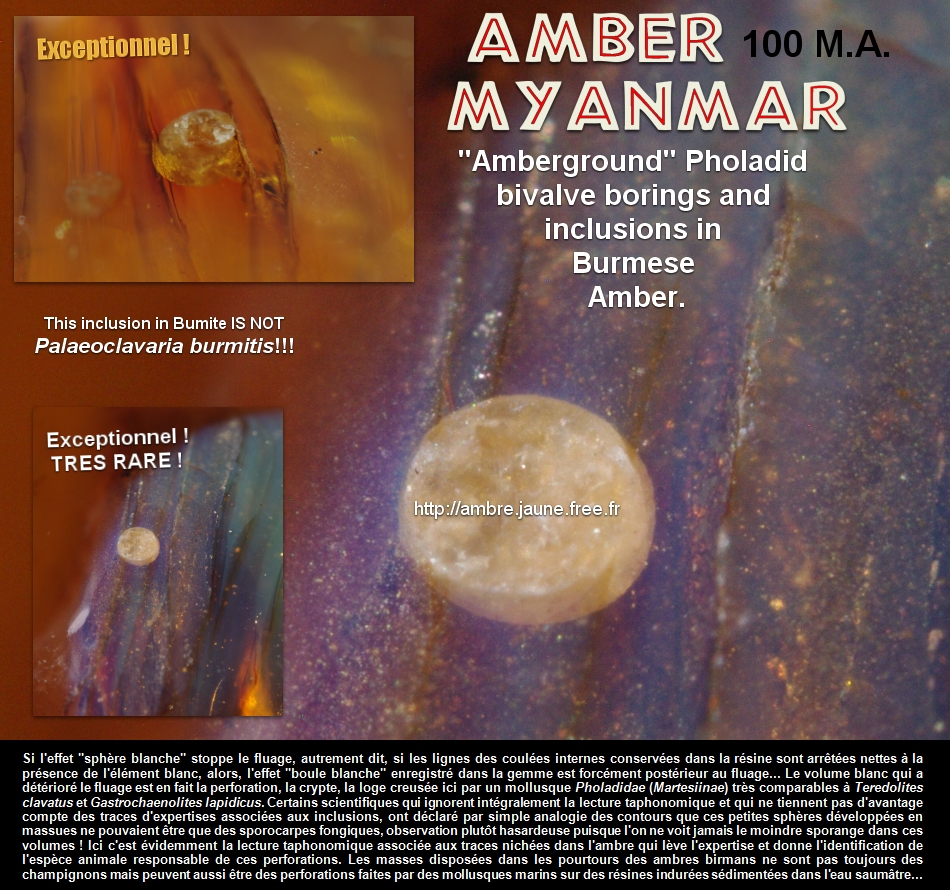

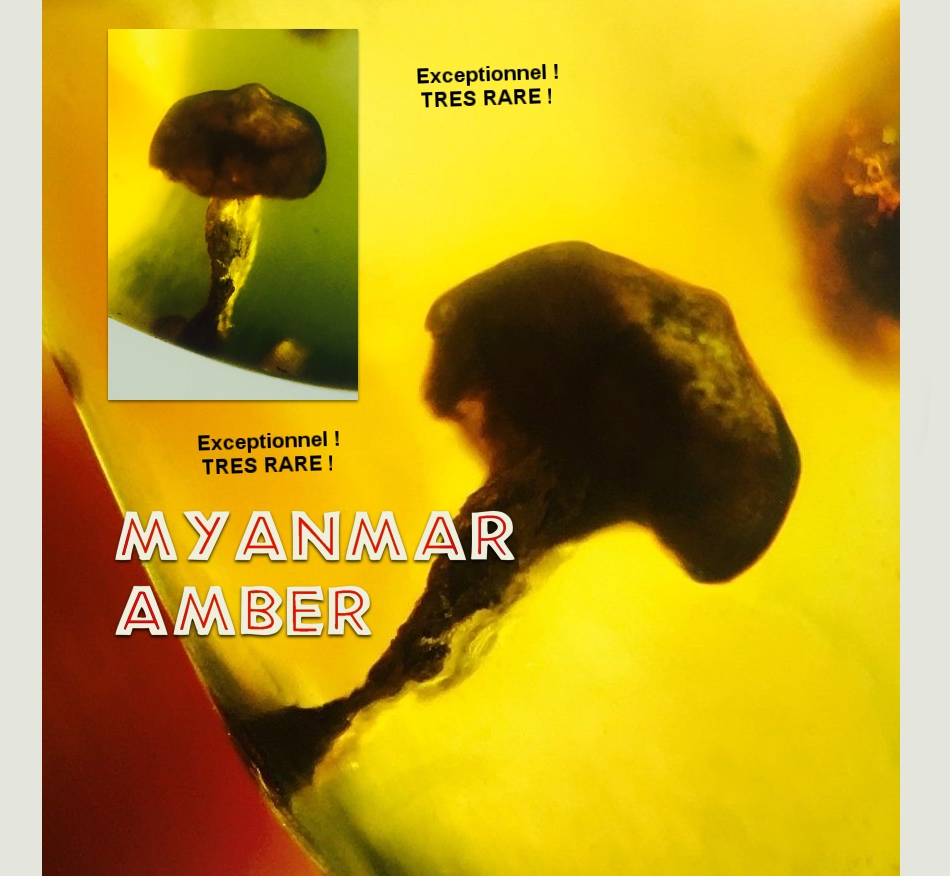

Pièce

unique TRE RARE, un

champignon

charnu dans l'ambre birman (100 M.A.)

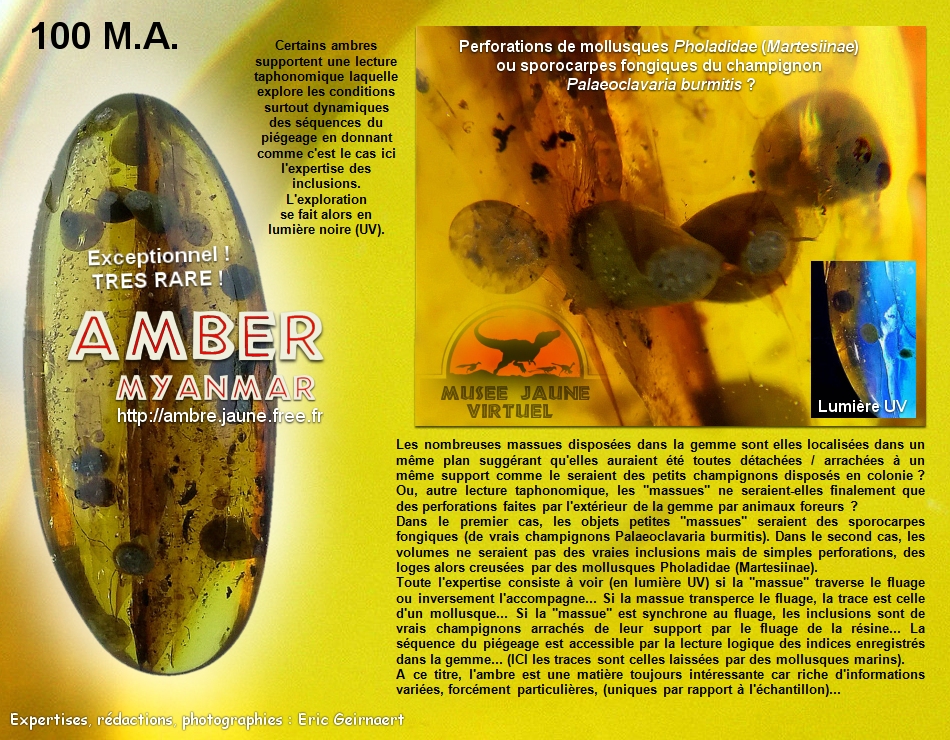

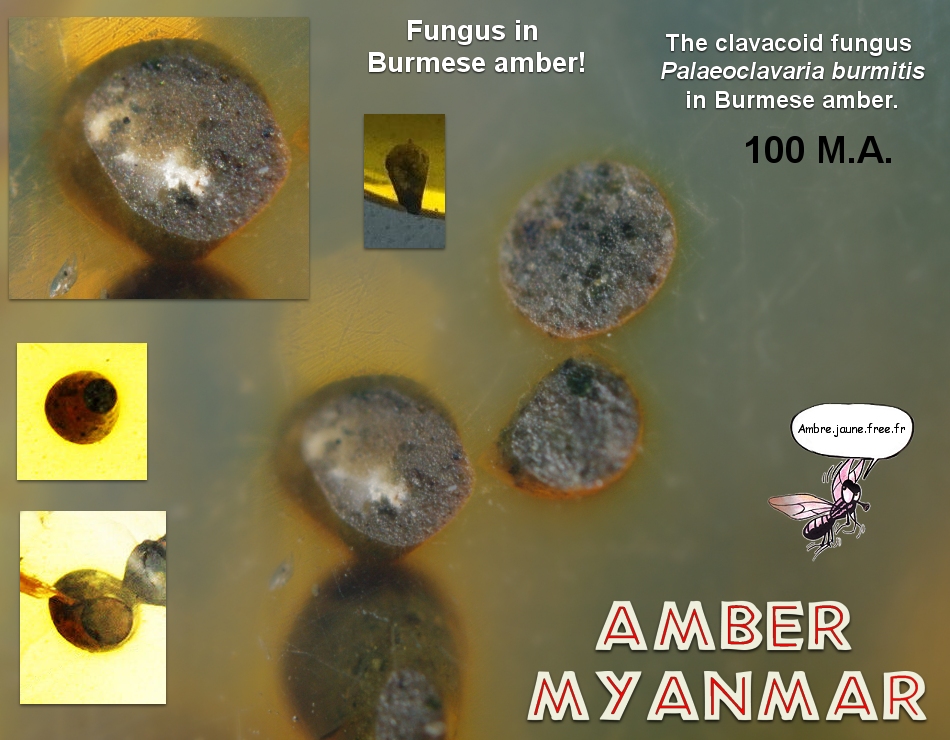

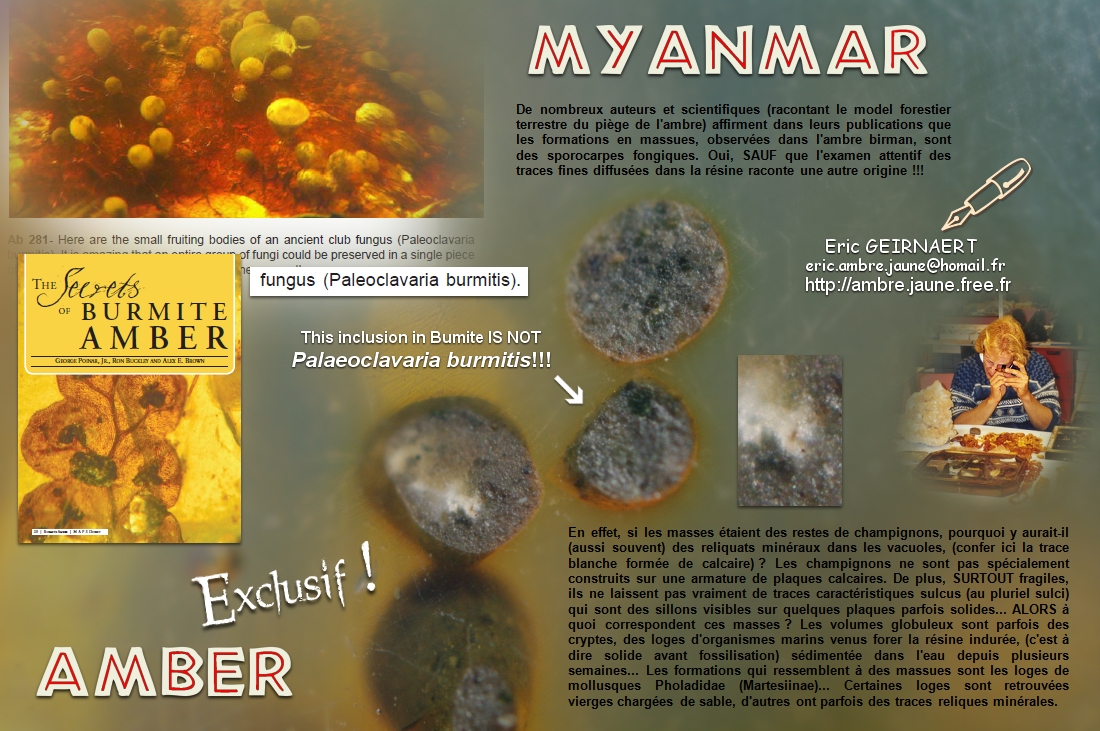

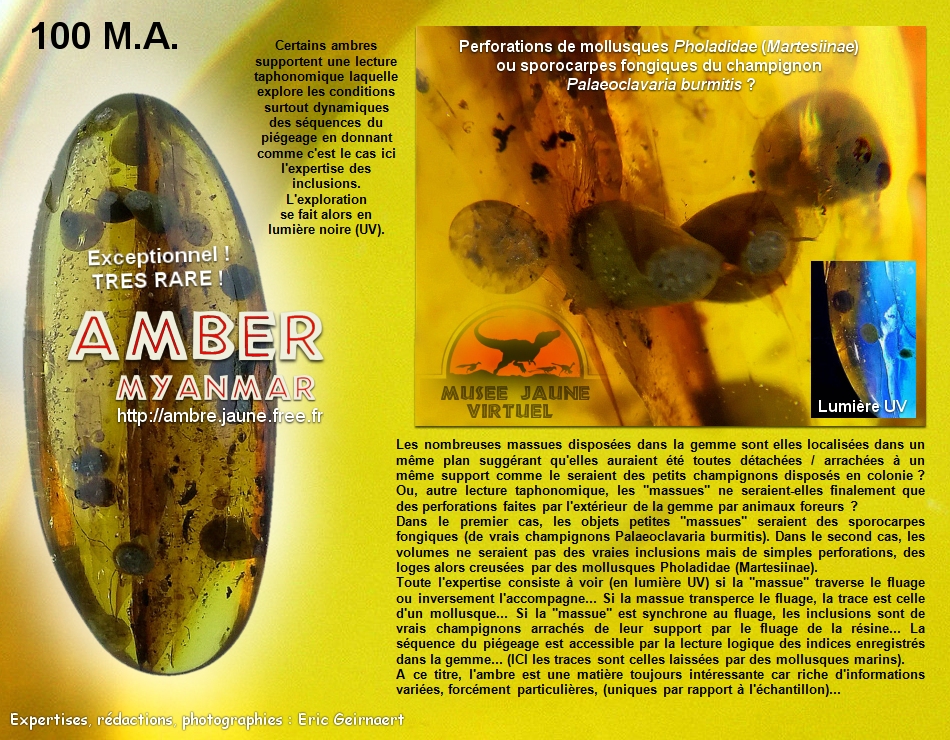

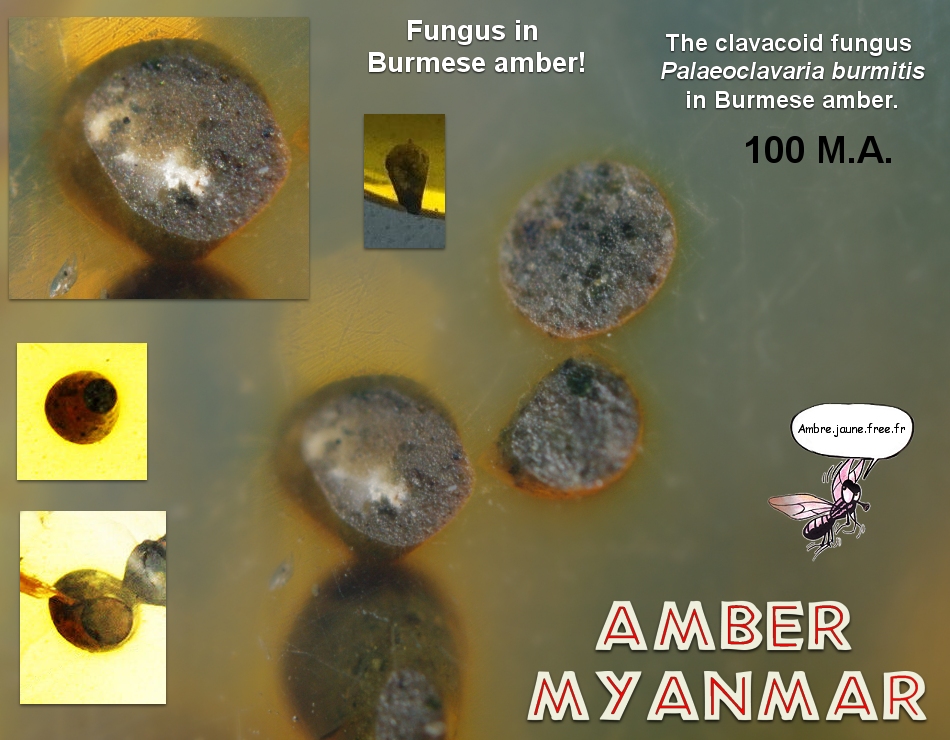

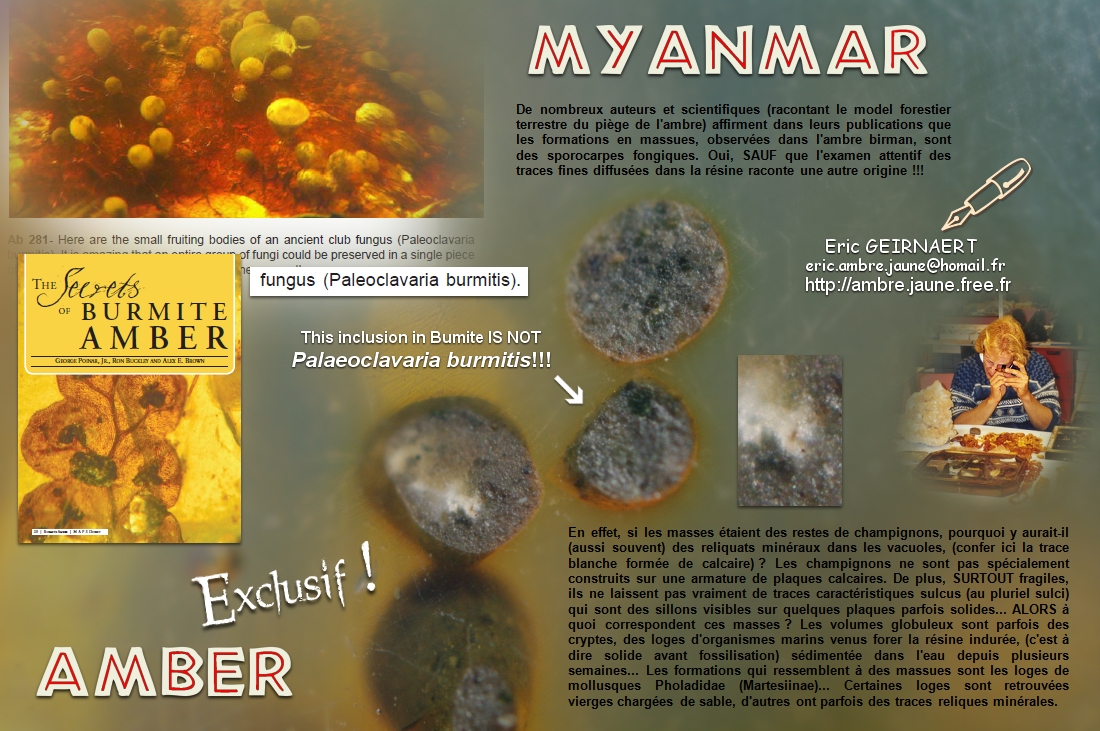

Bon... Ci-dessous, toutes

ces masses rondes (selon les

spécialistes) seraient des petits champignons...

Oui mais NON... Regardons la chose.

Alors, observations faites,...

ces petites massues

seraient (toutes) des champignons?

Non,

ce sont des

mollusques marins...

|

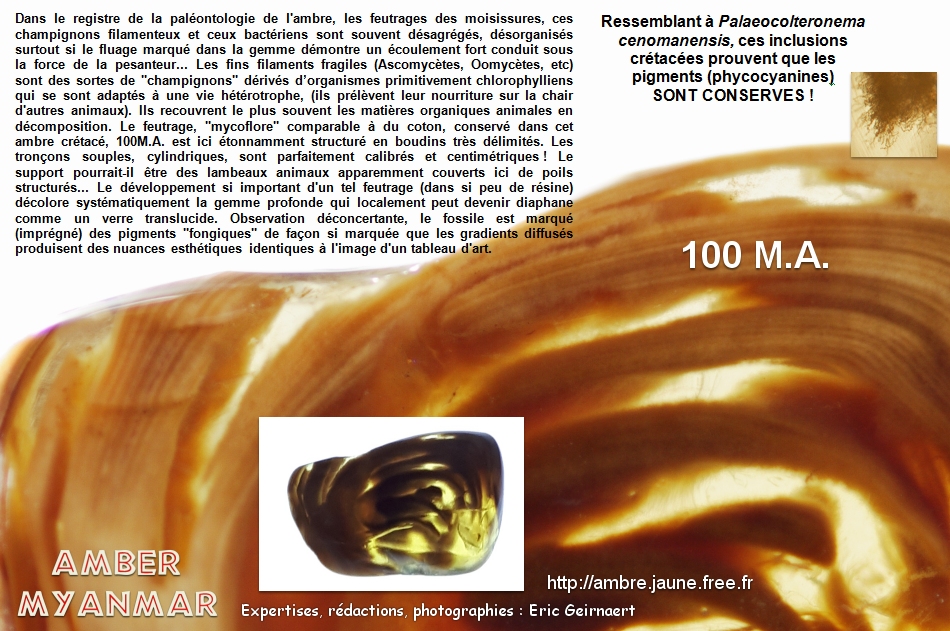

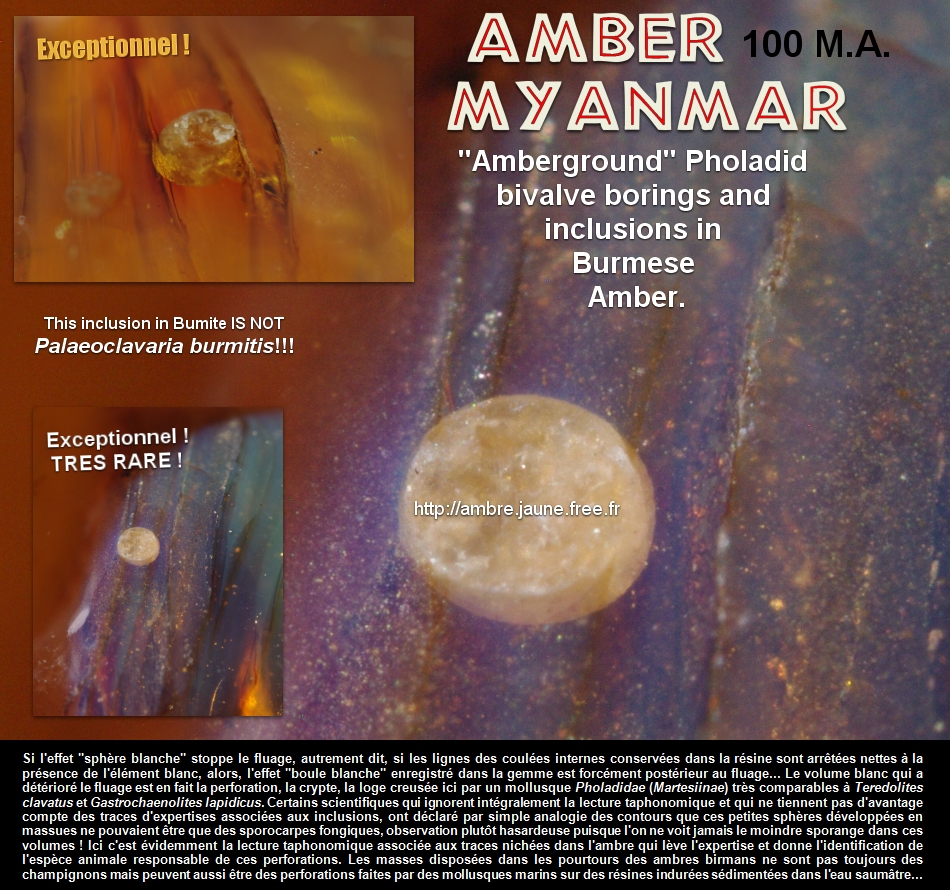

L'ambre

crétacé birman (100 M.A.), ci-dessus, a des

propriétés optiques surprenantes souvent plus

marquées que celles du succin balte (40 M.A.). Certains échantillons

amenés au soleil zénithal montrent un effet "bleuissant"

des surfaces qui n'est rien d'autre que la fluorescence naturelle (originelle)

visible de jour ! Observer une fluorescence

en lumière blanche de jour est plutôt rare dans la nature !

Cela tient ici à l'imprégnation remarquable de composés

végétaux (comme des hydrocarbures contenant à l'occasion

du pérylène identifié dans le matériel dominicain)

dans la matrice profonde des oléorésines fraîches

avant induration puis fossilisation. La fluorescence est initiée

par des apports végétaux ce que démontre cette inclusion

ronde" (inerte) qui apporte un ilot épargné par son

volume incrusté resté inexpressif... La vacuole ronde a

été formée par un mollusque marin Pholadidae

(Martesiinae)...

L'ambre joliment coloré ci-dessus est une réponse de fluorescence

en lumière blanche au soleil et le la vacuole rapportant sans doute

quelques impuretés minérales répond d'un éclat

blanc. L'éclat blanc dans le volume de l'ambre résulte de

l'interaction des petites particules minérales qui renvoient intégralement

la lumière du soleil. La vacuole n'a donc pas de réponse

en fluorescence...

|

En forme d'entonnoir,

assise ronde soutenant un réceptacle lisse, l'inclusion

balte, ... n'est pas une fleur... Ce n'est pas non plus, ... un insecte.

Bref, c'est quoi ?

Découverte, Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (juin 2000).

|

Classification

évidemment perfectible, rangés ici dans le site web

Ambre.jaune, dans le registre des inclusions associées à

l'eau, les champignons de l'ambre apparaissent surtout dans les biotopes

forestiers, (mais proches d'un delta ou sur l'estran de la presqu'île

d'un site) où apparaissent, étrangement, ... de TRES nombreuses

traces d'eau...

D'un point de vue numérique,

en nombre d'inclusions trouvées par lot de brut examiné,

les mycètes de l'ambre semblent effectivement associées

aux inclusions d'un micro biotope aquatiques ou semi aquatique où

existent quelques protozoaires, des micro algues, quelques flagellés

et des protozoaires parmi une entomofaune bien distribuée et surtout

inféodée au biotope d'eau, au moins pour les larves...

Dit autrement : 'dans ce lot où apparaissent quelques insectes

qui venaient pondre, les traces de champignons sont très nombreuses'...

|

En forme de

coupe régulière ouverte et qui ressemble alors à une corne

d'abondance

(ou une trompette), ce magnifique champignon balte, 10 mm, partiellement

digéré par la résine, est une mention unique d'une espèce

jamais référencée.

Découverte, Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (juin 2000).

Heu... Fungus ??? Ou pas

"FUNGUS"...

Ce

qui semble être (ci-dessus) un champignon en forme de corne

d'abondance pourrait bien être autre choses... Et, l'expertise ne

se fait pas spécialement sur l'inclusion à proprement parler,

mais, sur la lecture logique des traces associées et dispersées

dans la gemme. En suivant les traces, d'ailleurs concordantes dans plusieurs

ambres du même lot, en tenant un

exercice de taphonomie, on peut découvrir que le cône

est le bol

desséché d'une ancienne "fleur"...

|

Heu... Fungus ??? Ou pas

"FUNGUS"... Donnons

l'interprétation de la chose :

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

|

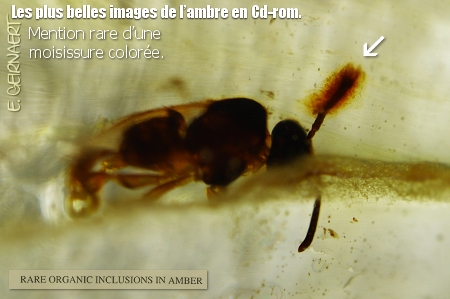

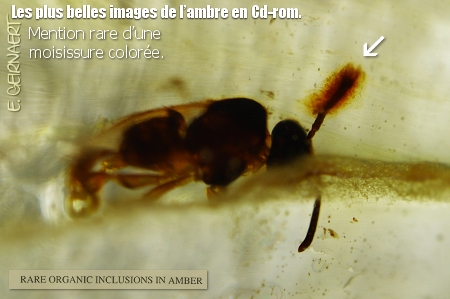

La

présence des champignons dans l'ambre jaune est attestée

par de très rares fossiles, (comme ci-dessus), qui correctement

"analysés", pourraient laisser penser que certaines

espèces étaient colorées (présence de pigments

"conservés" dans la gemme d'ambre ?)...

|

Voici le détail d'une inclusion minuscule et fragile...

Découverte, Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Le petit champignon aura-t-il été arraché

de son support à la suite d'une

tempête, qui, temporairement aura bouleversé les données

du

biotope, -où d'ailleurs l'assemblage de traces de plusieurs

bois fossiles devrait permettre de comprendre

d'avantage la situation précise du site-.

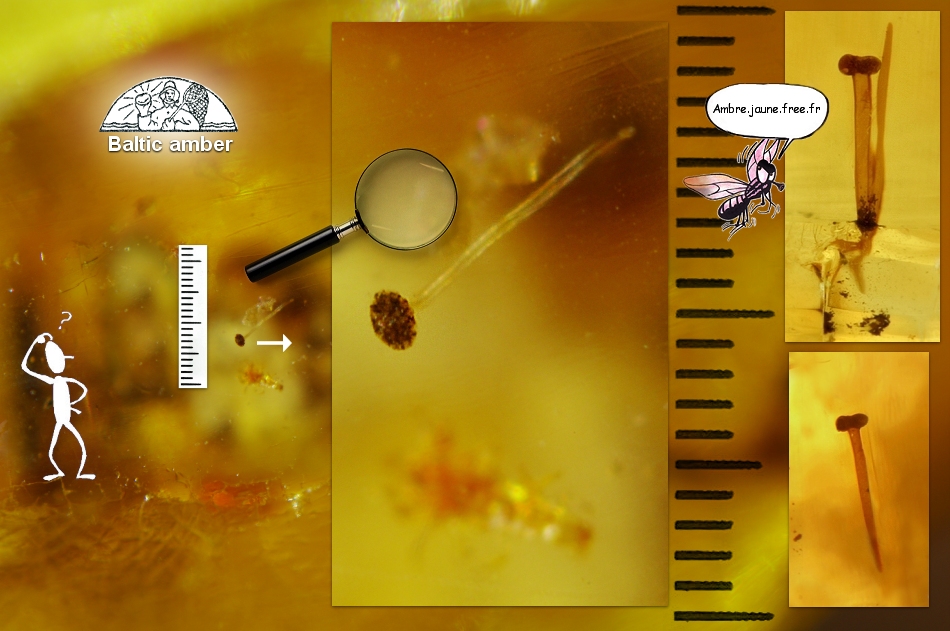

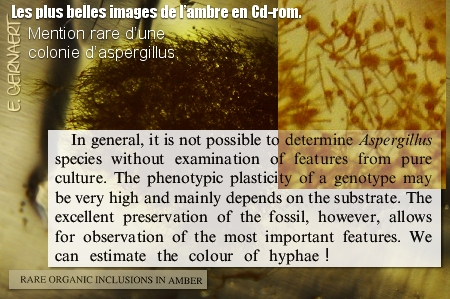

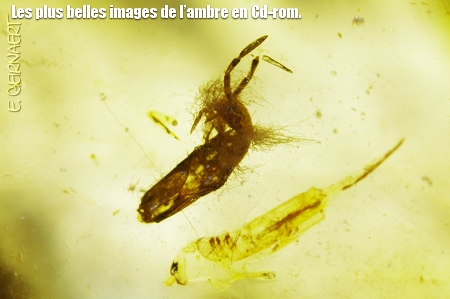

Petits

"ballons" montés sur des pieds droits, certains champignons

comme les Aspergillus sont de véritables raretés de l'ambre.

Ces champignons filamenteux (imparfaits) sont rattachés à la classe

des champignons Deutéromycètes.

Les petites moisissures saprophytes, sur

pied, (ici minuscules, et, associées à un biotope humide), sans

doute présentes partout dans la forêt d'ambre, sont rares, très

rares en inclusions... Ces champignons impliqués dans de nombreuses pathologies

ne sont pas corrélés à un affaiblissement (théorique)

des arbres antiques dont la réponse physiologique aurait été

matérialisée par une sécrétion excessive de résine

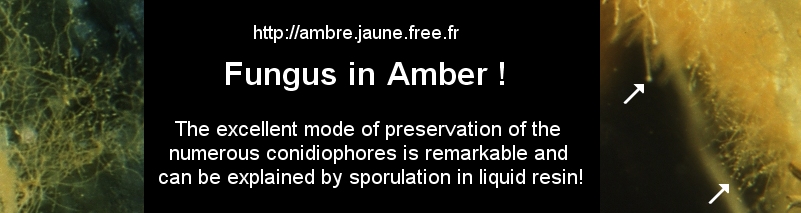

(désignée sous le nom de succinose). LA CHOSE LE PLUS INTERESSANTE

A NOTER EST QUE CES CHAMPIGNONS Ascomycètes SEMBLENT S'ETRE DEVELOPPE

et AVOIR MEME COLONISE LA GEMME DE RESINE (L'INTERIEUR PROFOND DE LA MATRICE)

-traversant le fluage des coulées, pénétrant parfois les

épaisseurs profondes- tandis que les sécrétions étaient

amassées et figées dans la litière plus ou moins inondée

du biotope antique. La présence des champignons

n'est pas un piégeage par la résine mais UNE COLONISATION PROFONDE

des matières par l'espèce vivante. La colonisation des gemmes

par plusieurs familles de champignons, des moisissures (quelques algues et parfais

des animaux cellulaires) est parfois étonnante !

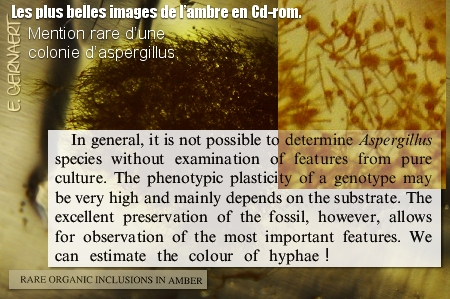

De la classe des Ascomycètes,

de l'ordre des Eurotiales, les Aspergillus sont des champignons

filamenteux, de type moisissure, (difficiles à repérer dans l'ambre)

dont la colonie se présente, comme ici, sous forme duveteuse... Ces champignons

n'apparaissent sur la matière carbonée qu'en décomposition...

En examinant -en détail- les inclusions

fossiles, on peut supposer que quelques spécimens antiques (à

croissance rapide car plusieurs morphes synchrones apparaissent dans quelques

échantillons d'un même lot) pouvaient probablement être colorés.

Exception faite de cette mention unique d'une moisissure restée colorée,

(photo ci-dessous), les couleurs vives -et sans doute variées- des spécimens

antiques retrouvés dans l'ambre (surtout au niveau des conidies, = spores

assurant la multiplication asexuée des champignons) ont été

dénaturées par le chimisme de la résine. On connaît

environ 200 espèces d'Aspergillus actuels. Le thalle cloisonné,

(formé de nombreuses conidies, formant la "tête aspergillaire")

est porté droit sur un petit pied particulièrement fragile aux

attaques de la résine. Les Aspergillus sont ubiquistes, cosmopolites...

Et, constituent surtout des inclusions précieuses pour le collectionneur,

(=humour).

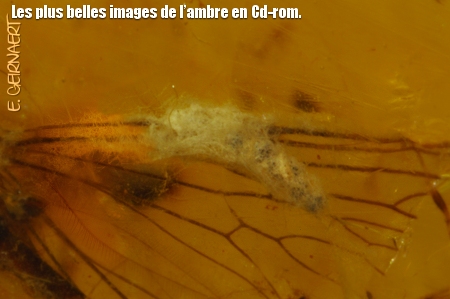

Ces moisissures (rarement colorées),

ici repérée sur l'antenne d'une petite abeille sans aiguillon,

se développent souvent sur la matière organique morte et semble

croître dans le milieu piège de la résine fraîche.

Les filaments, très fins, grandissent et traversent tant les structures

organiques du support que les coulées de la résine. La coloration

de cette mention n'est rigoureusement pas un artefact...

L'ambre colonisé

par des moisissures ! Voici une autre inclusion de l'ambre pouvant facilement

passer inaperçue...

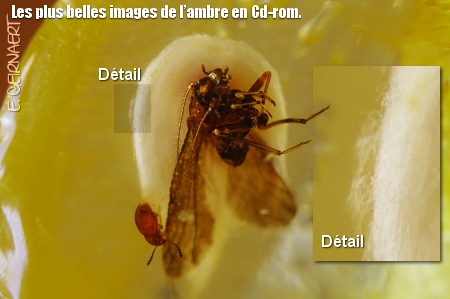

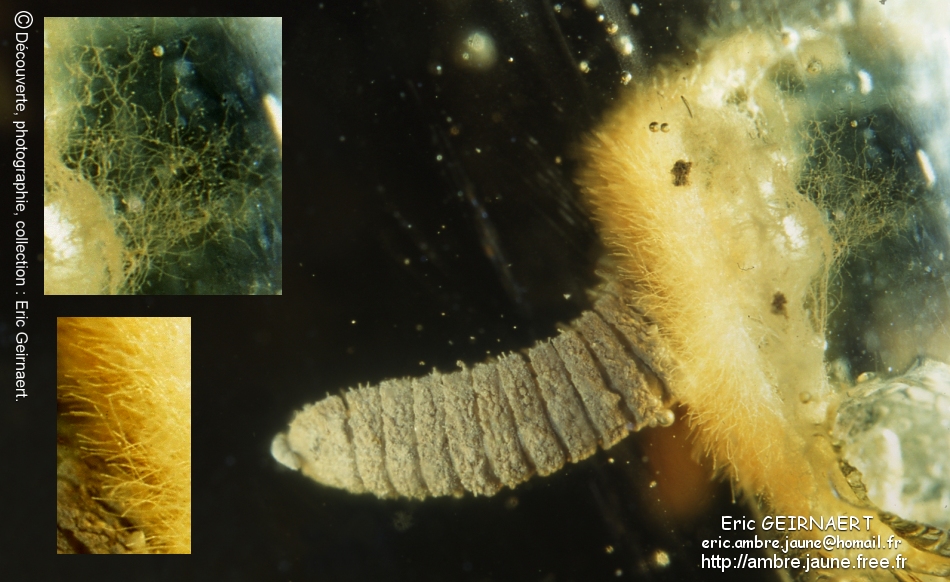

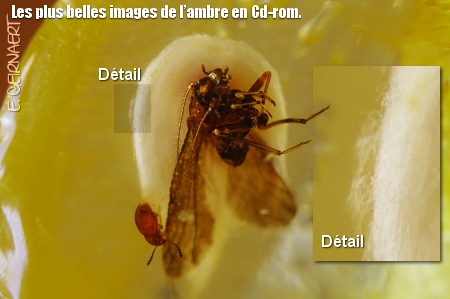

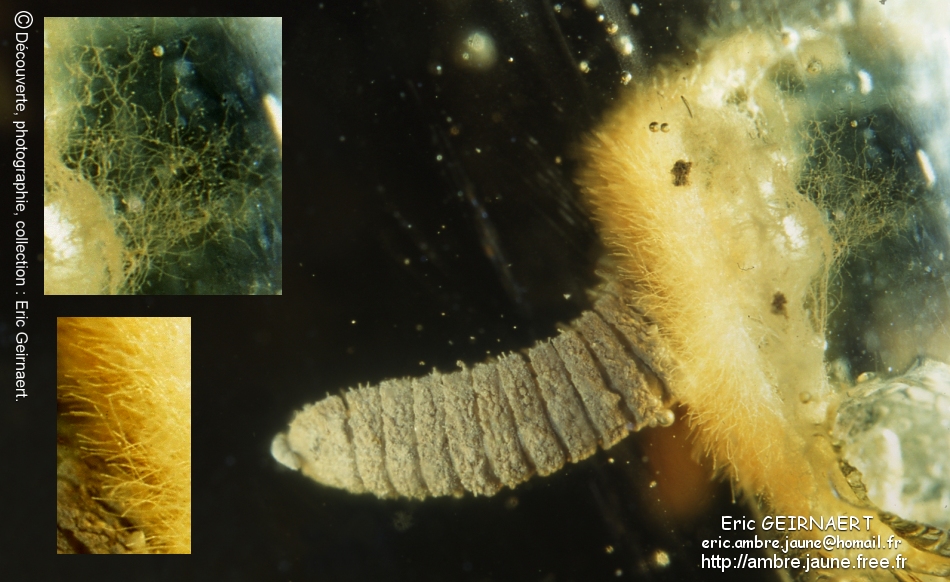

Autre inclusion pouvant facilement passer inaperçue,

voici des moisissures (Beauveria ?) sur une dépouille animale

du plus grand intérêt !

De fines moisissures (qui se sont développées sur la larve

d'insecte) accompagnent parfaitement le fluage blanc, lequel, est une

réaction

de dégazage née à partir des liquides corporel de l'animal.

Le développement de ces moisissures s'est donc

réalisé dans la

gemme de résine ! Tombée de l'arbre, après

sa vie aérienne, la résine a donc été colonisée

par des champignons.

L'ambre a été "colonisé" par des moisissures.

Les moisissures n'ont pas été "attrapées" (au

petit bonheur la

chance) par le piège aérien. Non, les moisissures se sont développées

juste avec la capture de

l'insecte puis quelque temps en profondeur dans la gemme végétale

sur le corps animal.

De

nombreuses petites moisissures et champignons devaient exister dans la forêt

d'ambre (dont on notera que le climat devait être chaud et humide). Cependant,

les références mycologiques retrouvées dans l'ambre sont

rares.

Cette magnifique larve de coléoptère (nimbée dans un son

halo blanc de dégazage, signature avérée d'un matériel

balte qui réagit à l'humidité) est recouverte d'une moisissure

blanche particulièrement fine et surtout difficile à examiner.

L'avantage de photographier les inclusions organiques à partir du matériel

brut conservé en volume 3D est de pouvoir aller chercher les angles

intéressants des meilleures prises de vue, (3 sont présentées

ici) ce que ne permet pas le montage des inclusions en lames minces.

Il est intéressant de supposer (c'est

une hypothèse) la rapide colonisation de la moisissure sur le substrat

mort. On notera qu'à l'arrière de l'abdomen, la larve de coléoptère

est piégée avec de nombreuses portions de bois et particulièrement

des feuilles et des tiges (d'espèces aquatiques?). La petite moisissure

devait peut-être déjà exister du vivant de l'insecte, se

développant alors, sans doute, sur des feuilles endommagées qui

devenaient nécrotiques. Cachée dan le halo blanc, ces petites

formations filamenteuses blanches ressemblent assez à des à des

champignons Beauveria, champignons imparfaits filamenteux appartenant

à la classe des Deutéromycètes. Le Beauveria

regroupe quatre espèces saprophytes ou parasites et entomopathogènes.

Les colonies sont cotonneuses à poudreuses, généralement

de couleur blanche ou jaune pâle à rose pâle.

Cette larve d'insecte, (sans doute un coléoptère),

couverte de champignons, certes, pas très "esthétique"

(pour une collection) est cependant extraite du cd-Rom Ambre qui regroupe

un large panel des belles et rares inclusions. C'est surtout la technique photographique,

qui offre la possibilité d'aller chercher les indices infimes cachés

dans la résine. Présenton deux autre cas, où l'image va

chercher le thorax d'un diptère, puis, le dos d'un psoque...

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Après les mosissures fines, -difficiles

à examiner-, observons maintenant des petits amas globuleux et ramifiés,

(plus sombres) piégés dans l'ambre, qui ressemblent à des

lichens.

Inclusions globuleuses, ramifiées,

souvent associées à des insectes mais

qui restent difficiles à déterminer avec précision...

De la classe des Ascomycètes,

ces formations ovoïdes, parfois globuleuses, en colonies duveteuses, qui

apparaissent de couleur grise à vert olive, pourraient être des

Chaetomium ? On notera des poils simples ou ramifiés, raides,

(ondulés ou parfois spiralés) qui résistent assez bien

à la force du flux de la déformation par l'écoulement de

la résine. Sans doute ubiquitaires et assez communes dans l'environnement

de la forêt de résine, ces formations globuleuses ramifiées

sont souvent associées à des insectes, et, peut-être phytopathogènes,

pouvaient-elles être impliquées dans diverses infections.

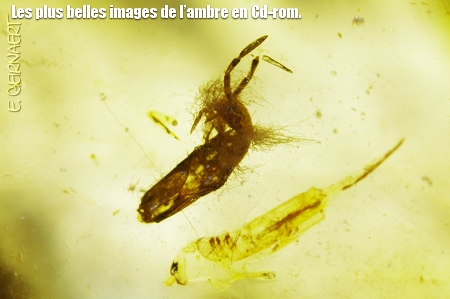

Tandis que l'Université de Cornel

nous explique le potentiel formidable que constitue la découverte d'un

champignon Aspergillus sur un collembole de l'ambre, (fossile entreposé

au musée Smithsonian), présentons un collembole de l'ambre

(ci dessous) parasité par des champignons fossiles d'espèces non

documentées ?! Il est probable que ces champignons antiques, (peut-être

saprophytes ?), puissent avoir été parasites d'insectes vivants...

Au regard du potentiel formidable de ces fossiles rares, qui émerveillent

les spécialistes, présentons quelques spécimens issus de

ces lots d'ambres bruts où les traces d'eau et d'humidité du paléo

biotope sont nombreuses.

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Le champignon, c'est le label de prestige

de la belle collection !

A ce jour, tous gisements confondus, (Eric

G. 2002), la plus vieille inclusion identifiée est celle d'un champignon

dans un ambre anglais du Carbonifère (Smith 1896). Cet ambre, connu sous

le nom de Middletonite, a été trouvé dans le district de

Kilmarnock. En plus du pollen et de différentes portions incomplètes

de fleurs de conifères, l'échantillon contenait un fossile de

champignon du plus grand intérêt (dans une nouvelle espèce

et dans un nouveau genre, et, même dans un ordre inédit). La seconde

inclusion, toujours en terme d'ancienneté, est encore un champignon trouvé

dans un ambre triasique allemand (Carnien 125 M.A.).

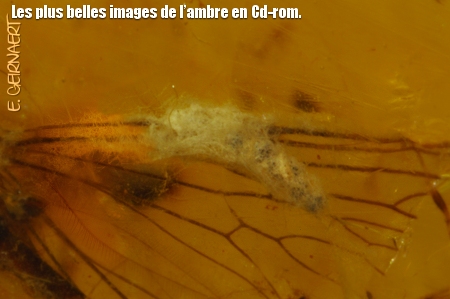

Quelques mycètes fossiles peuvent être référencés

dans l'ambre, car plusieurs

espèces se développent à l'extérieur des insectes,

enveloppant les organes.

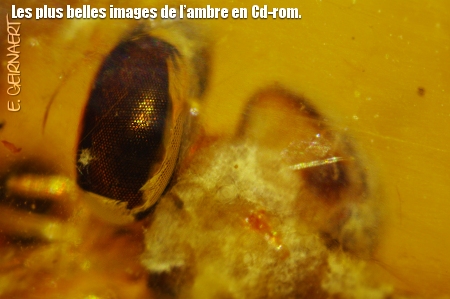

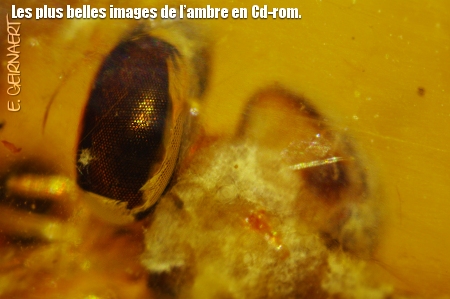

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

Mais, certaines espèces se développent à l'intérieur

des insectes et traversent

la cuticule comme cela apparaît sur les yeux à facette de ce diptère.

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

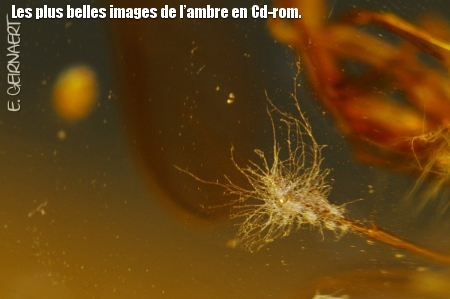

Le champignon se développe

à l'intérieur de la pupe de cet insecte et

traverse la cuticule pour croître, quelques temps, dans la résine

fraîche.

Découverte,

Collection et Photographie : Eric GEIRNAERT, (octobre 2010).

Cette dernière découverte

est surtout intéressante car elle montre (démontre?, ou plutôt

semble indiquer) que les filaments se sont développés dans la

résine fraîche (encore tendre, = non indurée) en franchissant

sans déformation les coulées de résine déjà

déployées sous le poids de la pesanteur. Là où l'insecte

meurt par étouffement, le champignon semble pouvoir se développer

quelques temps dans le milieu piège de la résine en progressant

libre dans la gemme ?... Ces observations difficiles dans la résine

ont été rendues possibles par l'invention d'une nouvelle méthode

d'observation non destructives des échantillons, -méthode bientôt

présentée en article dans la presse avec une version cd-rom de

la photothèque AMBRE-.

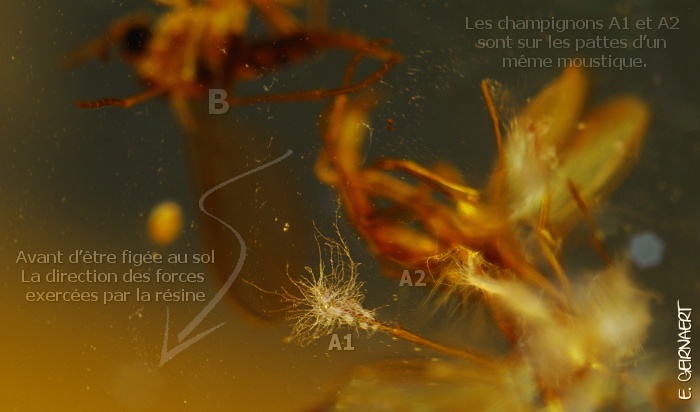

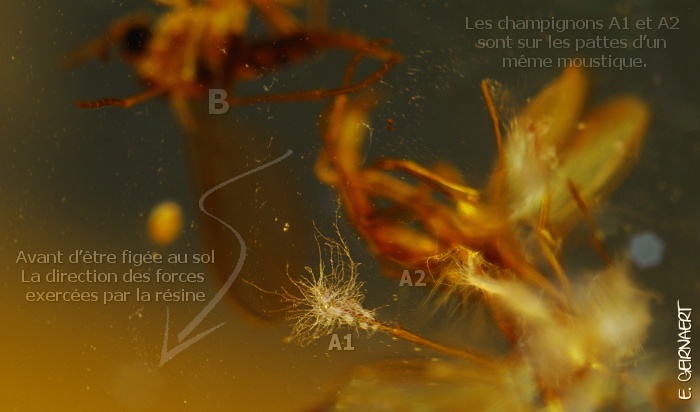

Voici

un champignon qui semble s'être déployé "librement"

-sur une patte de moustique-

sans déformation du fluage par la contrainte des forces exercées

par le

poids du flux de la résine qui roule en coulées successives...

En examinant les petites inclusions de l'ambre, il semble que

l'on puisse

avoir la preuve de la colonisation de la gemme tendre

-avant induration- par des espèces vivantes !

Revenons à

cette hypothèse où le champignon filamenteux pourrait

se développer quelques temps, dans le milieu piège de la résine

encore fraîche. La lecture taphonomique du fossile démontre le

fait.

Une lecture taphonomique du fossile démontre

que le champignon A1 (au premier plan) s'est déployé dans le milieu

stabilisé (immobilisé) alors que celui avait précédemment

étiré le champignon A2 dans la direction des forces qui d'ailleurs

ont modifié la position des insectes comme l'indique l'aile ouverte du

diptère B, en arrière plan. Collé au tronc de l'arbre -déjà

dans la résine?-, le champignon A2 a été déformé

par le mouvement du flux de la résine sous le poids de la pesanteur.

Puis, la résine tombée au sol -donc figée- a laissé

vierge le déploiement libre du champignon A1... La lecture taphonomique

de la gemme donne la chronologie logique du fossile et démontre effectivement

qu'un champignon progresse dans le milieu piège resté tendre.

La taphonomie

d'un champignon !

Comment interpréter

le fossile ci dessous :

un petit panache étrange attenant à un insecte est déformé

par le fluage tandis

qu'un second, attaché au même insecte, est rayonnant... La découverte

d'une inclusion mycélienne dont la

croissance est rayonnante (sur une dépouille animale déjà

roulée par le fluage) constitue

une preuve irréfutable d'un développement retardé.

Le petit

fossile avec moisissures double orientations dans un même fluage, une

rareté !

Les champignons A1 et A2 sont sur les pattes d'un même moustique et,

pourtant, ils ne sont pas affectés par

les mêmes déformations plastiques... Le champignon A1 s'est développé

(après A2) sans

doute lorsque la résine fraîche, tombée au sol, était

figée...

|

Le

développement d'organismes vivants dans l'ambre serait un conte

de fée ?!

Selon certains

internautes qui se mêle de commenter et critiquer sans cartouche,

le développement d'organismes vivants dans l'ambre serait un conte

de fée ! Un confrère me disait récemment :

Ce qui me sidère c'est que ceux qui n'ont rien à présenter,

n'ont rien écrit ou photographié se mêlent de commenter

et critiquer sans cartouches. C'est comme souvent "les cons osent

tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît"

(Lino Ventura).

Le développement d'organismes vivants dans l'ambre (avant fossilisation),

n'est pas un conte de fée !

Et, pour éclairer le sujet,

commentons cette photographie, présentée, ci-dessus.

Dans un même fossile d'ambre,

sur un moustique somme toute assez commun, plusieurs amas de moisissures

présentes aux pattes suivent le flux d'ondes de la résine,

laquelle, coule sous l'effet de la pesanteur en étirant les filaments

vers le bas et la gauche de l'image comme cela est visible en A2.

Mais, chose REMARQUABLE, sur le dit

moustique (qui apparaît flou sur le bas à gauche de l'image,

-excusez le cliché, l'image souhaite surtout montrer les moisissures-)

la patte médiane au point A1 montre une moisissure qui semble s'être

développée de façon radiale, -dans toutes les directions-

en ignorant les forces de la résine !!! C'est comme si ce développement

de moisissure ignorait le fluage surtout efficient au point A2. Alors

pourquoi un tel paradoxe? Le développement radial d'une moisissure

qui gagne le milieu piège dans un axe de croissance non-conforme

au fluage (d'ailleurs enregistré par les mêmes moisissure

sur le même insecte) suggère une chronologie des évènements

où l'organisme vivant qu'est la moisissure semble avoir colonisé

la résine encore plastique mais immobilisée sans doute dans

les roches encaissante du dépôt. Ce fossile qui existe en

tant que tel, où deux directions apparaissent pour la progression

des moisissures, est une preuve que des organismes vivants peuvent coloniser

la résine pendant le fluage et quelque temps après.

Preuve est donnée

par cette référence intéressante que des organismes

vivants peuvent se développer vivants dans la gemme (avant induration).

Oui, des moisissures peuvent croître dans la résine tendre,

qui, bientôt durcie par la diagenèse bloque tout développement

de croissance. Certains ambres colorés (anormalement) semblent

avoir été imprégnés par des pigments d'organismes

colonisateurs (algues bleus, pigments de champignons). Le panache d'une

moisissure qui traverse les flux d'ondes de la résine ignorant

le fluage antérieur fait penser un peu aux racines d'un arbre qui

transpercent les couches sédimentaires profondes éventuellement

déformées du sol. Le panache de moisissure A1 s'est développé

après l'effet fluage (déformation lente par la contrainte

du mouvement fluide) et a profité des liquides viscéraux

de l'insecte. Le développement d'un organisme vivant dans le milieu

piège est donc démontré par une lecture taphonomique

sur un fossile. Nous ne sommes pas ici au niveau de l'hypothèse

mais des faits. Raconter le fossile dans une lecture taphonomique n'est

pas une hypothèse, c'est un exercice de pure logique. La résine

antique que l'on pensait une matière piège étouffante,

(actualisme oblige) a laissé croître des organismes vivants

dont la progression est occasionnellement significative dans une lecture

taphonomique! Ce fossile très utile à la démonstration

atteste que des organismes vivants peuvent coloniser une gemme encore

tendre à l'origine de l'ambre. Ce fossile bouleverse nos idées

dogmatiques du milieu piège de l'ambre.

Je suis surpris que l'on n'apporte

pas plus d'intérêt aux lectures logiques des indices taphonomiques

des inclusions organiques. Les travaux publiés se limitent trop

souvent aux descriptions morphologiques des types nouveaux. Mais, des

choses simples comme les positions des objets sont souvent ignorées.

Et, il faut une redoutable précision optique pour aller chercher

les moisissures diaphanes dans des ambres conservés en volume 3D.

Si vous débitez les ambres en lames minces, vous risquez de passer

à coté de belles découvertes. Certaines algues aquatiques,

des moisissures aériennes semblent avoir été capables

de coloniser les résines antiques. Cette découverte complète

le travail de lecture de certains auteurs qui admettent enfin des "perméabilités

biotiques" (certes limitées dans le temps) à des organismes

dénués de force physique mais qui apparaissaient parfois

profonds dans la gemme ! Attention, croissance, ne veut pas dire

présence ! Trouver une inclusion organique couverte de moisissures

ne permet pas forcément de démontrer la croissance post-mortem !

Une seule référence parmi une centaine d'observations permet

dans ma collection de développer la démonstration taphonomique.

|

Pour ceux qui souhaiteraient suivre l'étude

des champignons de l'ambre rappelons (Eric G. 2002) que l'apparition des premiers

conifères fournit des débris sporadiques de résines d'âge

carbonifère... Et, ces premières sécrétions fossiles

ont permis de découvrir en Angleterre, la toute première inclusion

du Paléozoïque, il s'agit d'un champignon (Smith, 1896).

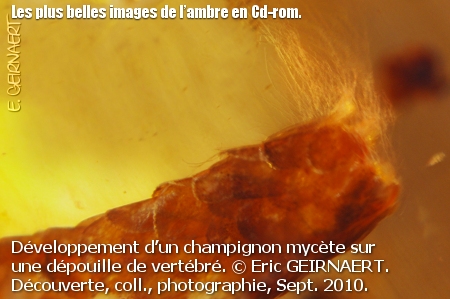

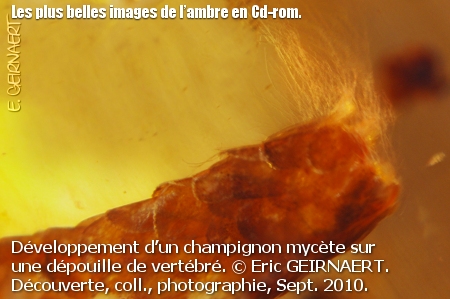

Comment mieux finir cette présentation

(non exhaustive) des champignons de l'ambre qu'en présentant UNE MENTION

UNIQUE? Cette image montre le développement de champignons mycètes

de l'ambre qui participent à la putréfaction d'une portion de

cadavre. Le champignon se développe sur une section d'un doigt de lézard

et accompagne le mouvement du flux de la résine avant fossilisation en

ambre. Avec la découverte de sang fossile coulant d'une dépouille

(=dépouille sanguinolente, voir

le sang fossile  )

cette mention d'un champignon saprophyte qui envahit un cadavre EST UNE DECOUVERTE

EXCEPTIONELLE !

)

cette mention d'un champignon saprophyte qui envahit un cadavre EST UNE DECOUVERTE

EXCEPTIONELLE !

La putréfaction

de dépouilles de vertébrés par des champignons n'a jamais

été examinée dans l'ambre. Cette inclusion est une mention

unique.

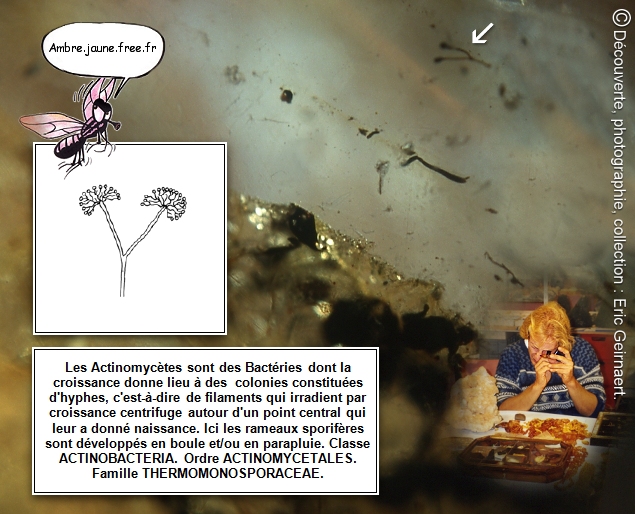

Ces filaments mycéliens,

actinomycètes?, d'un intérêt considérable,

ne

pourraient-il pas constituer la base d'un article de science ?

Découverte, Collection et Photographie :

Eric GEIRNAERT, (septembre 2010).

-Dear Eric,The threads look like fungae mycelia. Best regards. Joerg

Wunderlich.

-Hi Eric,These look like fungal filaments to me. David

Penney.

-I think it is either fungal hyphae or filamentous bacteria, both being common

on dead organic material.

These filaments probably started to grow on the vertebrate remain and grew into

the liquid resin

for a while before solidification occured. Is this Baltic amber?

With best wishes, Alexander R. Schmidt.

|

Commentaire

de l'inclusion.

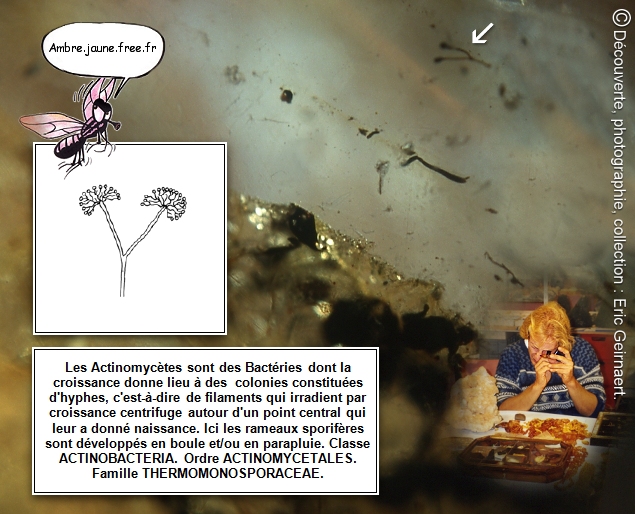

Désignés en

anglais de Ray fungi, (soit rayonnants champignons)

ou "Champignons à rayons" les Actinomycètes sont

des bactéries en colonies dont les structures constituées

d'hyphes évoluent par croissance centrifuge à partir de

la spore d'origine. L'organisme général se matérialise

alors par des filaments, très fins, de quelques microns de diamètres.

Ces amas filamenteux centrifuges se développent dans la matière

organique en décomposition. Ubiquistes et pionnières, ces

bactéries filamenteuses peuvent se déployer dans des milieux

les plus hostiles, et, la découverte unique de cette mention rare

sur une dépouille de vertébré de l'ambre, montre

sans conteste que le feutrage existait à l'air libre (sur la dépouille)

avant d'être englué et piégé en profondeur

dans la résine non indurée.

|

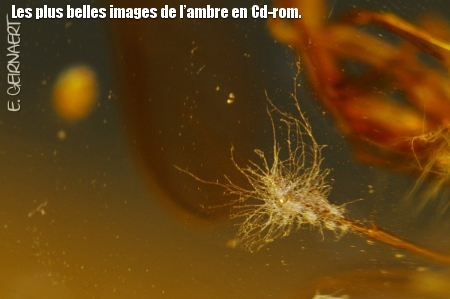

Et, déjà

une seconde découverte dans le même lot de brut !

Autres développements mycéliens d'un très grand

intérêt sur l'épiderme et la dépouille d'un lézard.

Découverte,

Collection et Photographie :

Eric GEIRNAERT, (octobre 2010).

D'autres inclusions fossiles

seront

bientôt présentées dans cette page web.

Vous avez

une question, vous souhaitez avoir une expertise gratuite de vos inclusions.

Vous pouvez participer au Forum

Pour approfondir

l'étude des champignons de l'ambre, voici quelques mentions bibliographiques :

- George O. Poinar, Jr. and Rolf Singer. 1990.

Revue Science Vol 248 Juin. Upper Eocene Gilled Mushroom from the Dominican

Republic. (p 1099-1101)

- Benjamin M. Waggoner, 1994. Journal of Paleontology.

Volume 68, No. 2Mars. pp. 398-401. Fossil Actinomycete in Eocene-Oligocene Dominican

Amber

- D. S. Hibbett, D. Grimaldi, M. J. Donoghue. 1995.

Revue Nature Vol 377 Octobre. Cretaceous mushrooms in amber. (p 487).

- David S. Hibbett, David Grimaldi and Michael J. Donoghue. 1997.

American Journal of Botany 84(8): 981-991. Fossil Mushrooms from miocene

and cretaceous ambers and the evolution of HOMOBASIDIOMYCETES.

- Poinar, G.O. 1998. Fossils Explained 22:

Palaeontology of amber. Geology Today 14(4): 154-160.

- Hughes, M. et al. 2004. Stigmatomyces

from New Zealand and New Caledonia: new records, new species and two new host

families. Mycologia 96(4): 834-844.

- Darfelt, H.

and Schmidt, A.R. 2005. A fossil Aspergillus

from Baltic amber. Mycol. Res. 109(8): 956-960.

- Poinar Jr., G. Poinar, R. 2005. Fossil

evidence of insect pathogens. Journal of Invertebrate Pathology 89: 243-250.

- Carmen Ascaso, Jacek Wierzchos, Mariela Speranza, Juan Carlos Gutiérrez

, Ana Martín González , Asuncion de los Ríos and Jesús

Alonso. 2005. Revue : Micropaleontology, Volume

51, No. 1, pp. 59-72. Fossil Protists and Fungi in Amber and Rock Substrates.

- Rossi, W. et al. 2005. A new species of

Stigmatomyces from Baltic amber, the first fossil record of Laboulbeniomycetes.

Mycol. Res. 109(3): 271-274.

- Poinar, G.O. and Buckley, R. 2007. Evidence

of mycoparasitism and hypermycoparasitism in Early Cretaceous amber. Mycol.

Res. 111(4): 503-505.

- Hibbett, D.S. et al. 2007. A higher-level

phylogenetic classification of the Fungi. Mycol. Res. 111(5): 509-547.

Un

dossier (PDF) relatifs aux coléoptères qui mangent le champignons

au Crétacé.

Un

dossier (PDF) relatif aux champignons trouvés dans l'ambre.

Un

dossier (PDF) relatif aux champignons carnivores de l'ambre Crétacé.

Un dossier (PDF)

concernant le plus vieux fossile de champignon.

Un

dossier (PDF) concernant les fossiles de champignons originaire de l'ambre

du miocène et du crétacé et l'évolution des HOMOBASIDIOMYCETES.

- ©

2002 Ambre.Jaune -

Contact E-mail Auteur : eric.ambre.jaune@hotmail.fr