Retour début du site

|

Les

inclusions rares du Miel de Fortune

|

||

|

Présentons

dans cette page quelques portions de vertébrés dans l'ambre.

Retour début du site |

|

Que

peut-on trouver dans l'ambre ?

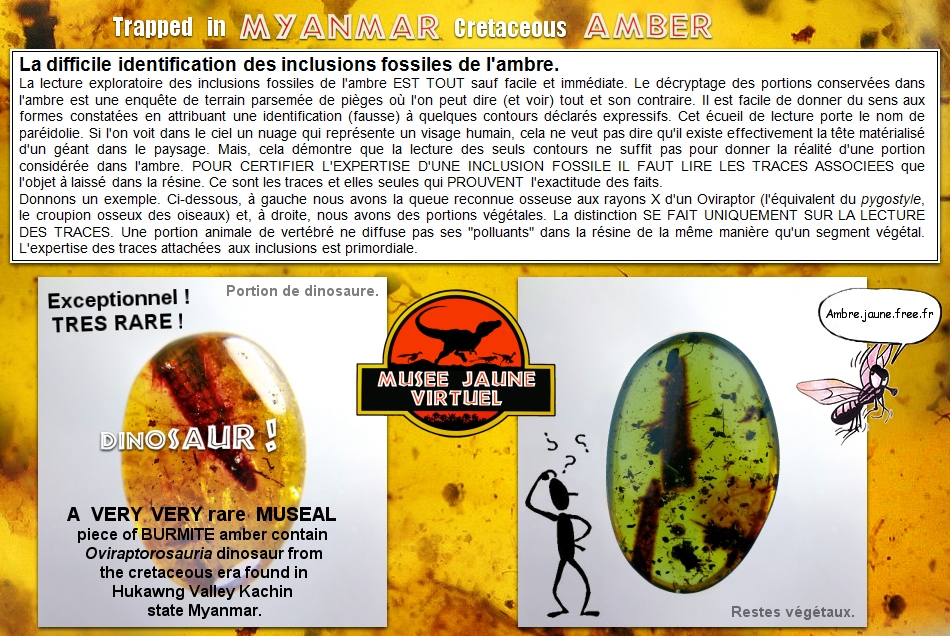

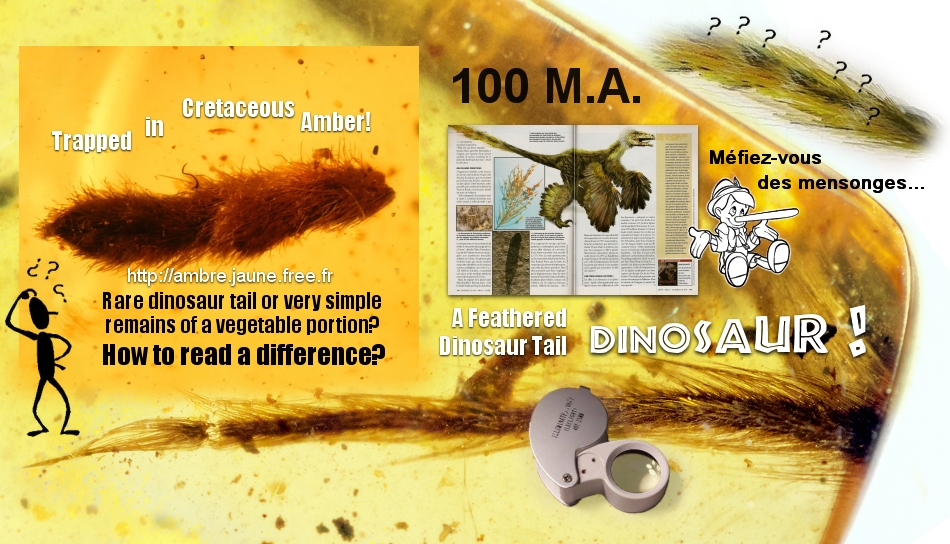

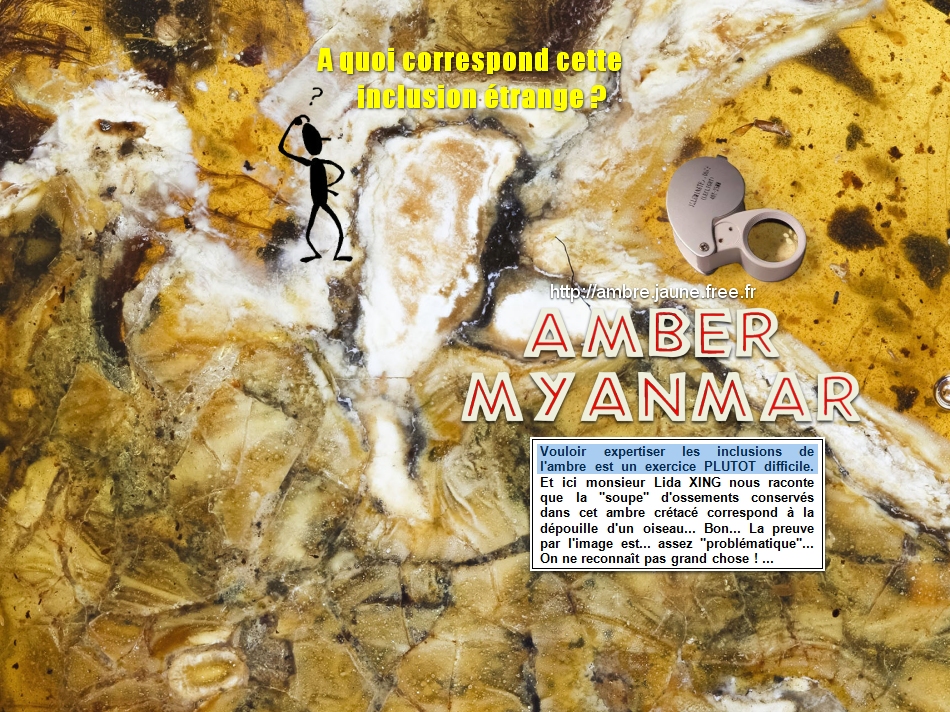

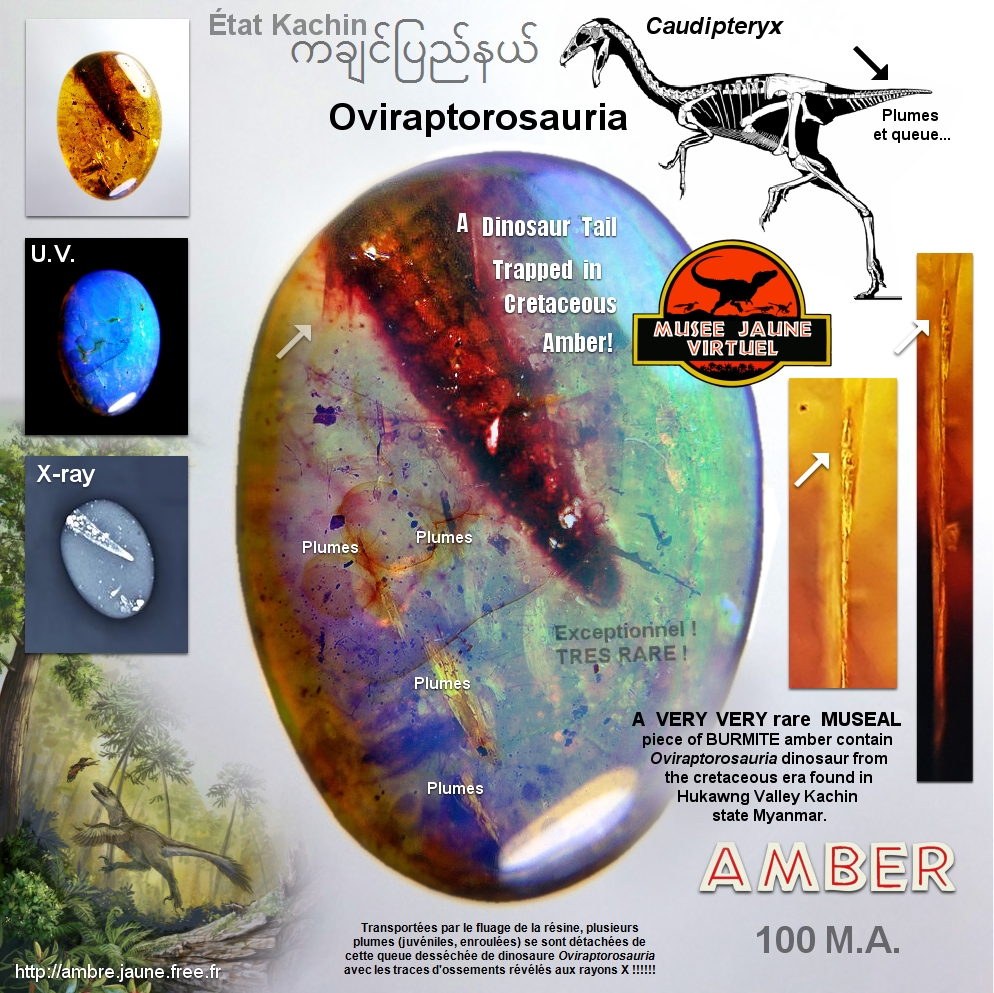

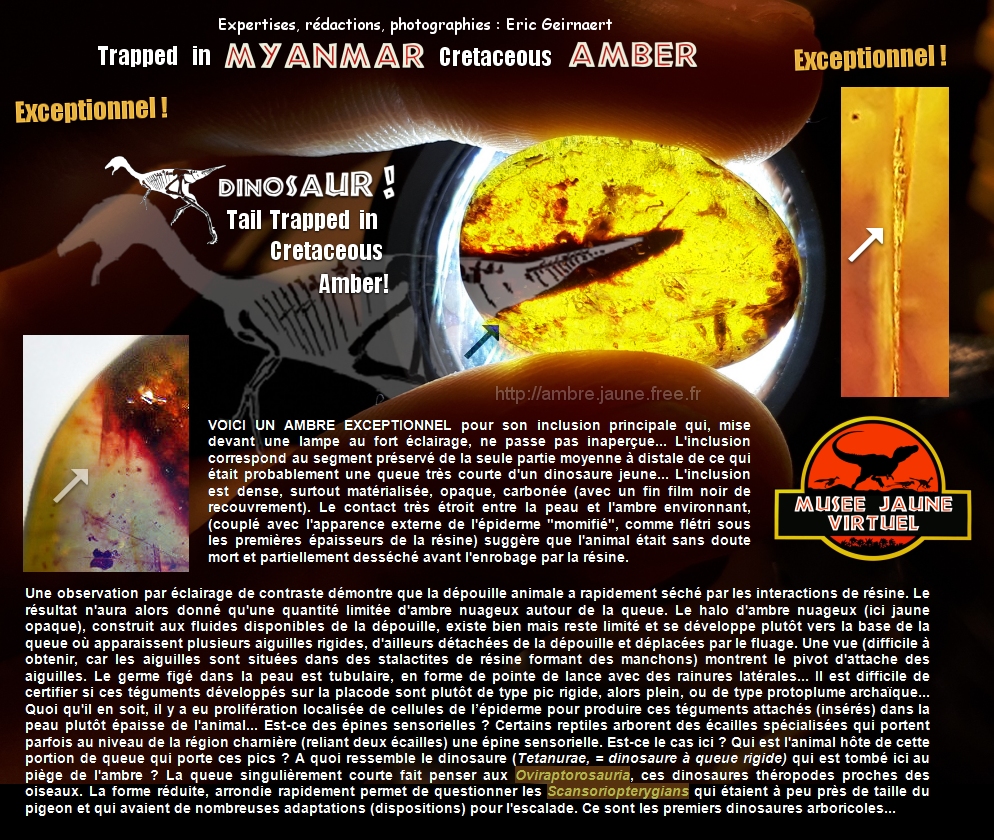

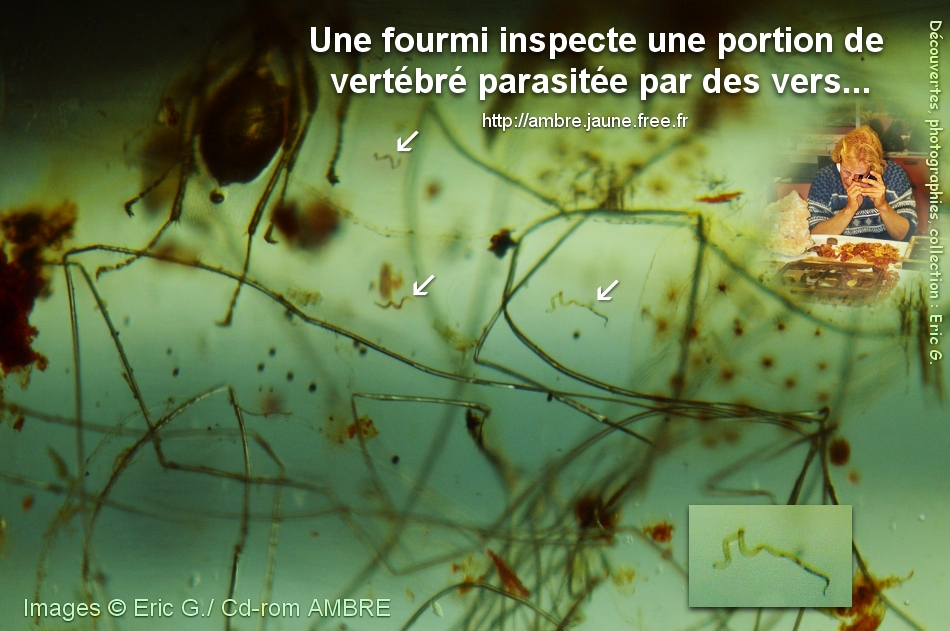

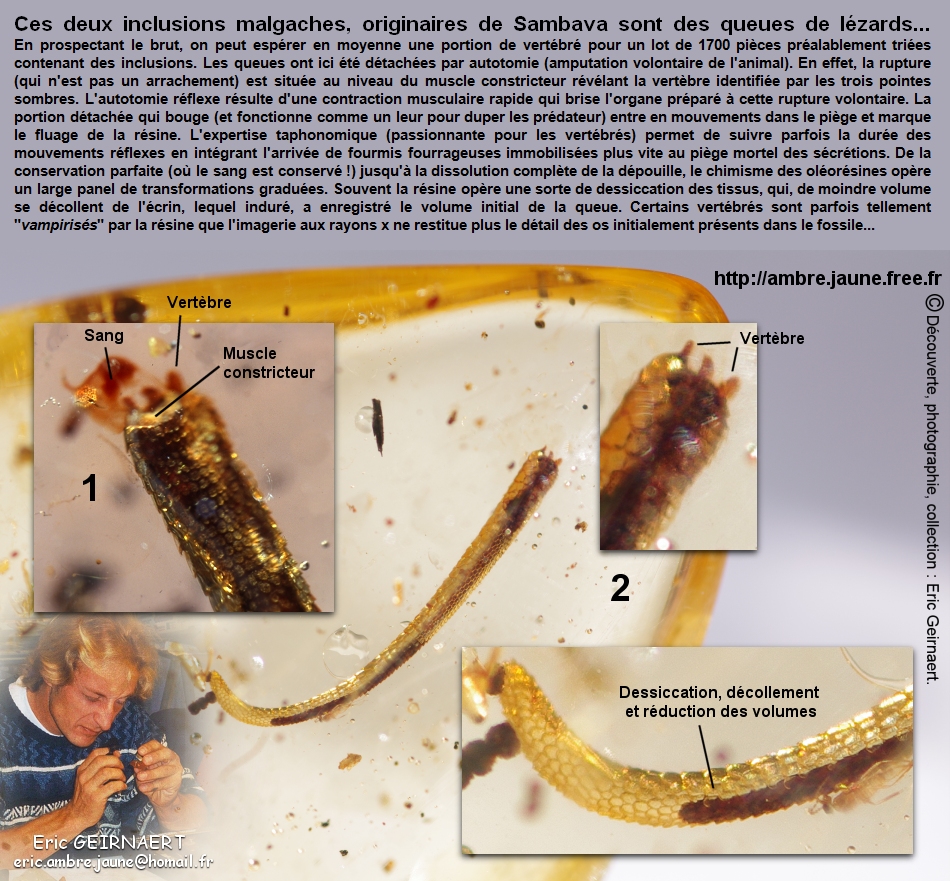

La découverte (ci-dessus) d'ossements majeurs dans l'ambre fossile pose sujet. Comment des portions amorphes peuvent-elles arriver profondes, sises dans le milieu piège d'un gluau collant ? En 2002 je pose la problématique d'étudier le mécanisme de piégeage et d'arrivée des inclusions amorphes par le milieu pièges que sont les oléorésines végétales. Et, l'expertise nécessite une exploration particulière. J'invente un protocole exploratoire avec des lumières particulières. Pour comprendre le piégeage il faut aller chercher le fluage (repérable en lumière UV), il faut repérer les empreintes des forces mémorisées de compaction (repérables en lumière polarisée) et il faut également faire parler les traces des diffusions des fluides éventuellement viscéraux (repérables en lumières bleues différenciées). Autant un petit moustique peut arriver vivant au piège de l'ambre, autant des ossements nécessitent des explications (évidemment) particulières tenues à partir des traces mémoires que l'analyse taphonomique mettra en lumière. Il faut admettre que les scientifiques qui découvrent (étonnés) des ossements dans l'ambre (encore en 2020), n'envisagent pas vraiment l'exploration par les lumières différenciées (bleues, UV et polarisées), donnant seulement une description morphologique à l'espèce animale considérée. Ainsi existent les travaux de l'ambre où chacun au final travail dans son coin (sans trop se soucier de la concurrence) et les chinois d'acheter leur pièces d'étude aux marchés locaux en Birmanie (avec la suspicion des faux, que l'on passera sous silence). |

|

Le

pragmatisme de l'observation et la thèse

faite au labo...

L'ambre (au moins dans quelques thèses) est souvent raconté de façon assez abstraite. Le chercheur "étudiant" qui découvre l'ambre dans un tiroir au laboratoire de l'université puis appréhende la matière (deux ou trois ans) devant un tableau noir et projette ses photographies de quelques inclusions isolées sur des lames de microscope restitue (au moins en conférence) une vision plutôt idéalisée (magnifiée) de la forêt d'ambre. "L'ambre permet de trouver des petits moustiques, des brindilles, du pollen, et parfois même des mues (exuvies d'insectes) ou des peaux de lézards." Oui, raconté de cette façon, on a surtout l'impression que les inclusions sont distribuées au petit bonheur la chance. Mais, les mues ne sont pas comme ces pétales de fleur, une "poésie idyllique" qui vole au vent. Raconter les objets (inclusions) de cette façon est une erreur d'appréciation entretenue, sans doute, par ce seul travail qui consiste à n'examiner QUE les morphologies des espèces sans jamais porter le moindre intérêt à l'ambre (la gemme qui entoure les inclusions). IL FAUT ETUDIER L'AMBRE qui entoure l'animal !!! Cette précision TRES importante est le cœur du sujet présenté en bas de page. La représentation de la forêt d'ambre par celui qui n'étudie pas l'ambre(!) car limité aux seules descriptions morphologies des espèces, est assez "tronquée"... La "peau de lézard" magnifiée en conférence n'est pas une chimère abstraite dans un paysage d'ambre. La chose, l'objet (mue, peau de lézard) en tant que tel, est réellement une pièce de la micro scène, une ressource qui a complètement sa place dans le paysage (bien vivant des espèces). Les portions de vertébrés retrouvés dans l'ambre sont souvent des restes de prédations. Les portions de chair et de peaux sont alors disputées par une foule d'espèces. Les fourmis principalement transportent (inspectent) souvent les dépouilles de vertébrés. Puis, il y a parfois cette mante religieuse venue chasser près de la dépouille d'un lézard pour attraper quelques mouches attirées par les restes du vertébré... C'est en examinant SYSTEMATIQUEMENT les inclusions synchrones, dans une lecture horizontale (par échantillons et par lots) selon une interprétation taphonomique que l'on comprend la place des portions de vertébrés. Une peau de lézard a une histoire... Elle n'est pas seulement transportée par le vent... Ces ossements ci-dessous, complètement nettoyés sont une merveille absolue ! Et, la prouesse d'un nettoyage si précis est le résultat de l'activité des fourmis... L'observation des comportements statufiés (1) dans l'ambre, la lecture horizontale des échantillons (2), la taphonomie des sujets, c'est à dire l'étude des conditions d'enfouissement (3) SONT TROIS RESSOURCES FONDAMENTALES pour lire les pièces d'ambre. Et, ces TROIS NOTIONS ne sont même pas évoquées dans la thèse... J'ai déniché, analysé une cinquantaine de références de dépouille de vertébrés dans l'ambre, les objets ne sont pas distribuées au hasard de l''expression des forces "cosmo telluriques"... Expliquer l'ambre (SURTOUT dans une thèse) devrait correspondre à un travail d'enquête pragmatique... C'est la lecture des faits sur le terrain qui restitue une vérité... |

| La première découverte (historique) d'ossements dans l'ambre est un ensemble de 6 vertèbres et 4 côtes (échantillon : AMNH DR 14627, de la collection nationale américaine), provenant d'une musaraigne originaire de République dominicaine, petit insectivore de la famille des Solenodontidae. | |

|

La

découverte ici de 11 vertèbres connectées

au bassin est un événement infiniment rare !

En effet, à

l'identique des inclusions végétales, les portions de dépouilles

animales longues et inertes sont rarement recouvertes entièrement

de résine. Dans le cas d'une colonne vertébrale, si l'une

des extrémités émerge, l'inclusion se décompose,

la désagrégation gagne l'intérieur de l'ambre détruisant

alors la pièce. Cette découverte est de ce fait exceptionnelle.

La découverte de ces ossements est une première pour les gisements de Madagascar. L'inclusion, de 6 mm, est une colonne vertébrale de gecko. Onze vertèbres amphicœles de la région sacrée en connexion sont reliées à la ceinture pelvienne. Les os du bassin sont parfaitement visibles. Certains groupes de lézards aux caractères externes très ressemblants peuvent être identifiés à la forme des vertèbres situées à la base de la queue portant des expansions latérales simples ou des projections par paires. La disposition des ossements dans la résine fossile renseigne sur les événements survenus lors de l'engluement de la dépouille animale. Ces débris, datés de 2 M.A. sont probablement les restes du repas d'un oiseau. |

|

Retrouver des os si bien

nettoyés (!) dans l'ambre est surprenant.

SEULES LES

FOUMIS qui inspectent SURTOUT les dépouilles

de vertébrés (voir ci-dessous) peuvent opérer de telle

choses...

|

Outre

des petits moustiques et autres insectes, on peut parfois (lorsque

l'on s'arme de patience !) découvrir dans un lot d'ambre brut

des éléments en chair et en os de quelques dépouilles

animales. Souhaitant rendre la vie à un vertébré

fossile, cette découverte d'ossements, (unique), ne rapproche t-elle

pas le rêve de la réalité ?...

L'inclusion, de 6 mm, originaire de Sambava, est une colonne vertébrale de lézard gecko. Onze vertèbres en connexion sont reliées à la ceinture pelvienne (bassin). La forme des vertèbres est caractéristique et constitue des "boucles" fermées (expansions latérales par paires). |

|

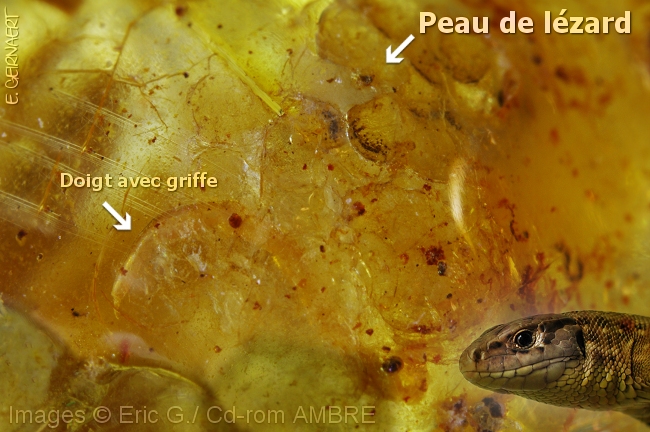

Puisque

ce sont des portions en chair (donc d'une constitution opaque tout

à fait particulière), certains pourraient croire que les

découvertes de vertébrés sont aisées... Mais,

non. Les portions animales de vertébrés dans l'ambre sont

bien plus difficiles à discerner que les petits insectes,

-même minuscules !-, dont l'image fantôme est souvent

la petite tâche sombre assez reconnaissable dans l'ambre. Donnons

un exemple. Dans ce fossile, ci-dessous, (et ce n'est pas forcément

évident sur la première image) se cache un doigt de lézard

(visible sur la seconde image), deux griffes, des os avec des ligaments...

Pour donner des photographies de ces rares fossiles, les échantillons

ne sont évidemment pas préparés en lames minces...

|

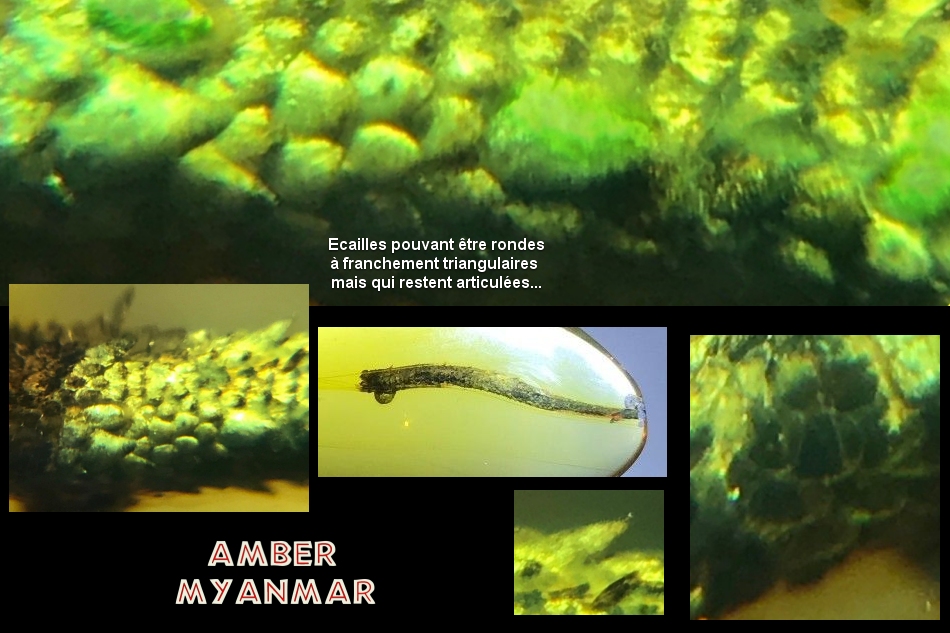

Ci-dessus, niché dans

un d'ambre brut on peut découvrir un doigt étrange plongé

profondément dans la

gemme sous une portion d'épiderme (reconnaissable aux écailles).

L'observation est difficile, les tissus

animaux, à peine perceptibles, ont été désagrégés

par le chimisme de la résine fossilisée en ambre.

Ci-dessous, le même échantillon d'ambre, photographié différemment

pour montrer le doigt...

Comptant la griffe, le défaut d'écailles (qui se

chevauchent), il est assez

facile de confondre un doigt d'oiseau avec

celui d'un caméléon.

Seule l'activité d'un prédateur (installé dans la forêt

d'ambre)

peut expliquer les portions ainsi mêlées

de plusieurs

dépouilles de vertébrés dans le même ambre...

De telles pièces interprétées par la

taphonomie sont vraiment

surprenantes....

|

Pour

apprécier l'extrême rareté de ces fossiles (exceptionnels),

il faut admettre que,... la seule chance ne suffit pas... De pareilles

portions d'ossements et des chairs dans l'ambre, sont rarissimes... Pour

être certains que la (ou les) découverte(s) rares du site

Ambre.jaune puisse(nt) être admise(s) des spécialistes, il

faut retenir que ces recherches se font sur un panel important d'inclusions,

comme le démontre, ci-dessous, ce "best-of" des références

RARES de plusieurs vertébrés de l'ambre.

|

|

|

Etant

convenu qu'il est plus "réaliste" de cloner un animal

à partir de ses chairs qu'à partir de son sang qu'aurait

ingéré un moustique hématophage (sans le digérer),

est-il concevable de rendre la vie à un vertébré

antique à partir de dépouilles piégées dans

l'ambre ? Le scénario du film Jurassic Park serait-il

possible en exploitant les fossiles de vertébrés ?

Voici quelques fossiles de vertébrés remarquables.

Ethologie

dans l'ambre : Les fourmis inspectent souvent des |

|

Ce

n'est qu'en travaillant sur des lots d'ambres bruts,

qu'il est possible

de découvrir de belles inclusions, comme ces rares pottions de vertébrés... |

|

Sauf

mention que je ne connais pas, je n'ai jamais vu d'exposition (au

musée ou sur le web) qui présentait une dizaine de références

de vertébrés fossiles de l'ambre... Une spécialisation

sur les portions animales de vertébrés de l'ambre est à

l'origine de ma découverte (unique) de cette mue

exceptionnelle de vertébré qui a conservé les

cellules pigmentées que sont les mélanophores. Sans certitude,

se pourrait-il que le vertébré fossile puisse avoir une

parenté(?) avec un Uroplatus ?...

Ci contre, cette autre image, réalisée dans un autre échantillon brut, montre une écaille isolée de vertébré avec là aussi des mélanophores. Et ce genre d'écailles est inspecté par des fourmis... |

|

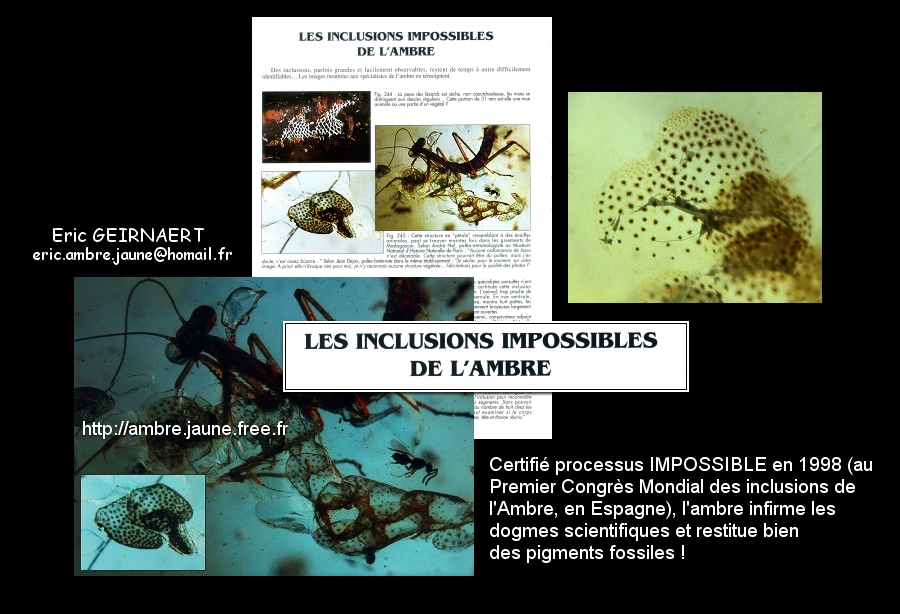

Présentées

aux spécialistes dès 1998 - 2000, ces

inclusions en écailles n'étaient qu'un "artefact"

!!!

Certifié processus IMPOSSIBLE

en 1998 (au Premier Congrès Mondial des inclusions

de l'Ambre, en Espagne), l'ambre infirme les dogmes scientifiques et conserve

(en de rares

occasions) des pigments animaux dans la matrice polymérisée de

résine. Cette découverte

ci-dessous amenée aux spécialistes de la discipline (qui réfutent

l'idée d'une telle

conservation) constitue l'un de mes découvertes le plus intéressantes.

On peut

retrouver les

pigments animaux et végétaux dans l'ambre et même les

pigments d'unicellulaires aquatiques qui ont colonisé les résines

fraîches submergées dans des eaux saumâtres...

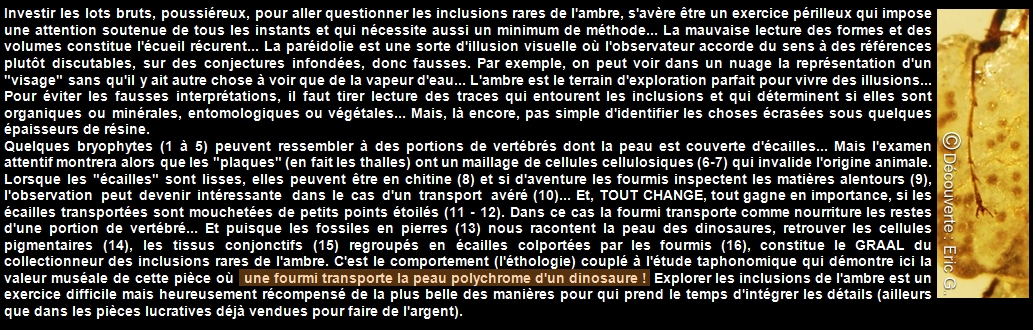

Présentées

aux spécialistes en 1998 en 2000 et en 2002, ces structures "mouchetées"

(désignées d'artefacts), à

coté d'une mante religieuse, ne sont pas des traces exogènes de

fossilisation ratée mais s'avèrent être

de vraies inclusions organiques. Ces "pétales marqués

de points" sont en définitive des portions

d'épidermes et/ou de dermes où les tâches sombres étoilées

sont des mélanophores.

Découvertes, photographies, collection et interprétations : Eric

GEIRNAERT.

Image

publiée en 2002, fig. 245 p.152 de l'ouvrage :

Ambre,

Miel de Fortune et Mémoire de Vie.

|

Les

mantes religieuses chassent à l'affut sur les tas d'écailles !

Postées à l'affut sur des tas d'écailles appartenant à des dépouilles de vertébrés, (ci-dessus et ci-contre, qui fonctionnent comme des appâts entomologhiques et qui attirent surtout les diptères ), les mantes religieuses, immobiles chassent et sont piégées par l'ambre en positions restées significatives... Et, quelques fossiles qui démontrent la prédation avérée sont alors des merveilles absolues... Voici une référence muséale ! |

Présentée à la communauté des "autorités",

cette découverte, ci-dessus, d'une multitude d'écailles marquées

de points sombres, découverte désignée hier d'artefact

(= réponse lapidaire), représente des

portions de reptiles fossiles (épidermes de lézards et dermes

de caméléons) contenant

des cellules originelles mélanophores.

C'est la première identification

de mélanophores fossiles conservés dans l'ambre...

© Découvertes, photographies, collection : Eric Geirnaert.

Regarder une image poster

des

mélanophores fossiles de l'ambre.

|

A

la recherche des dépouilles de vertébrés...

Exploratrices infatigables, les fourmis sont des auxiliaires utiles pour reconnaitre les portions de dépouilles de vertébrés (dégradés) qu'elles inspectent dans l'ambre. Une patte décharnée, une queue ou des fluides viscéraux parasités par des nématodes... Sans l'aide des fourmis il n'est pas facile de reconnaitre des lambeaux sanguinolent de vertébrés roulés dans le milieu piège de la résine... |

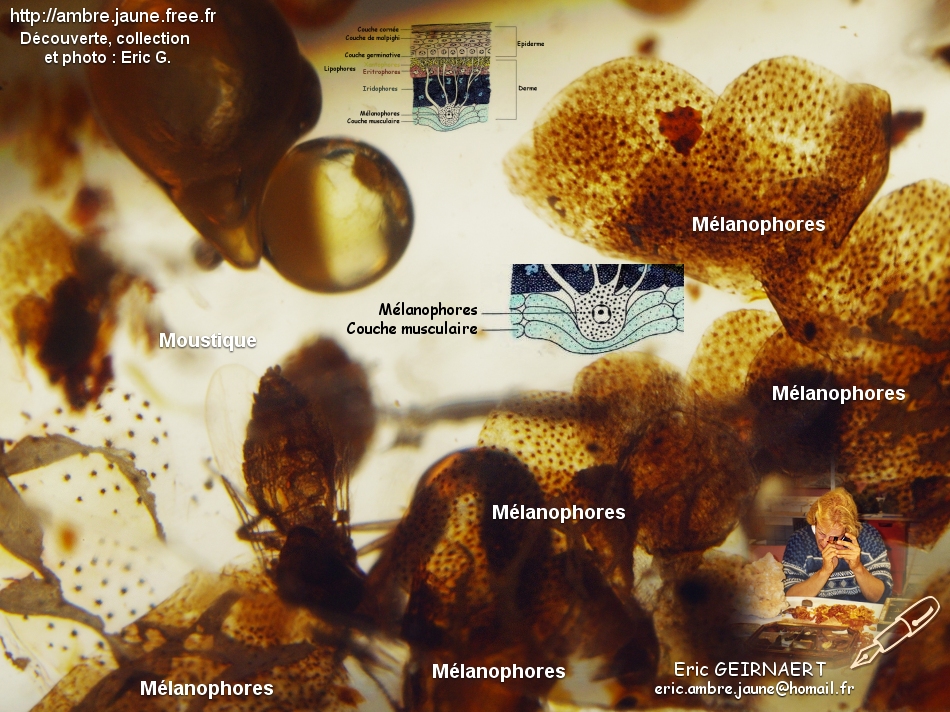

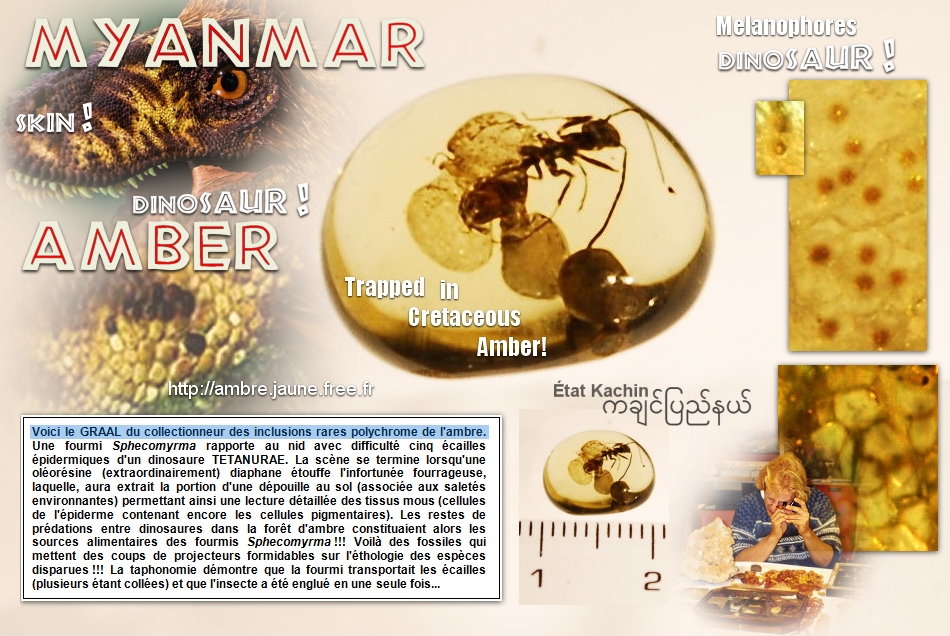

Ci-dessus, une fourmi inspecte

une peau restée colorée de vertébré...

Et, voici la même scène à 100 M.A.

(ci-dessous) où une fourmi

transporte 5 écailles de dinosaures (également

marquées

par les cellules épidermiques rondes caractéristiques

qui ressemblent à des étranges petites étoiles).

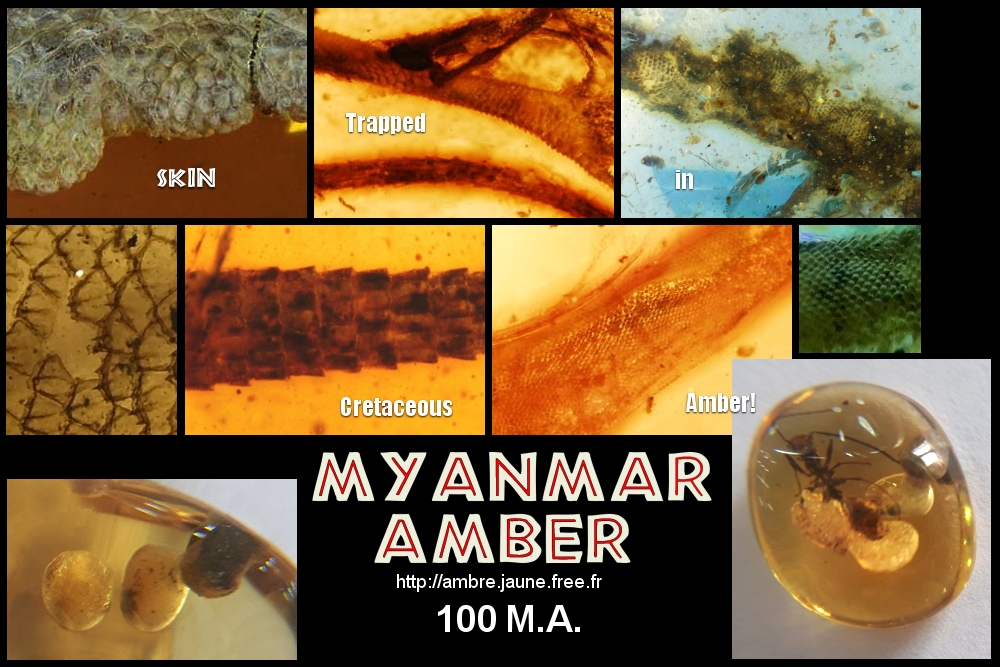

Voici quelques portions (épidermes

avec des

écailles) conservées dans l'ambre Birman, 100 M.A.

|

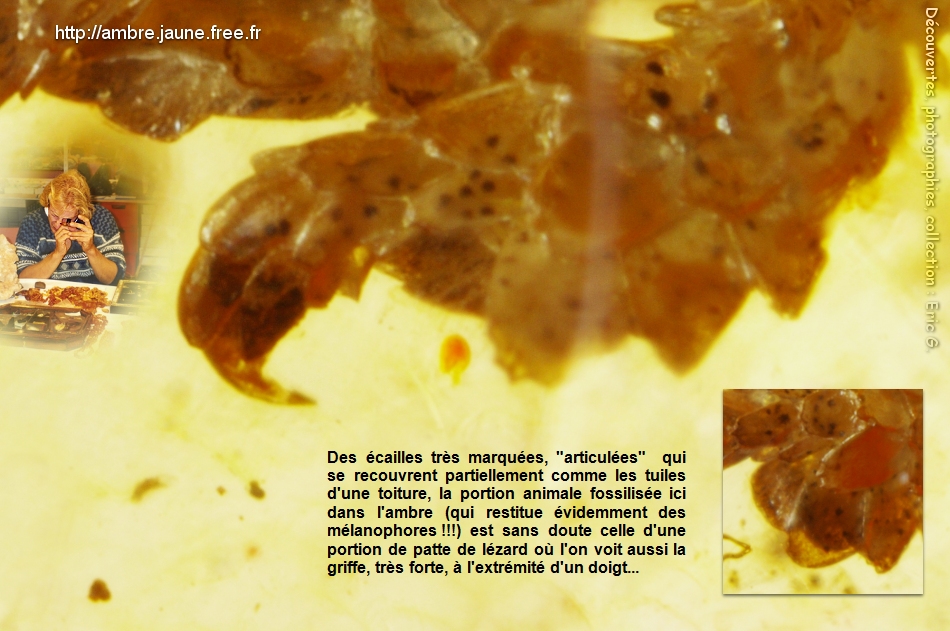

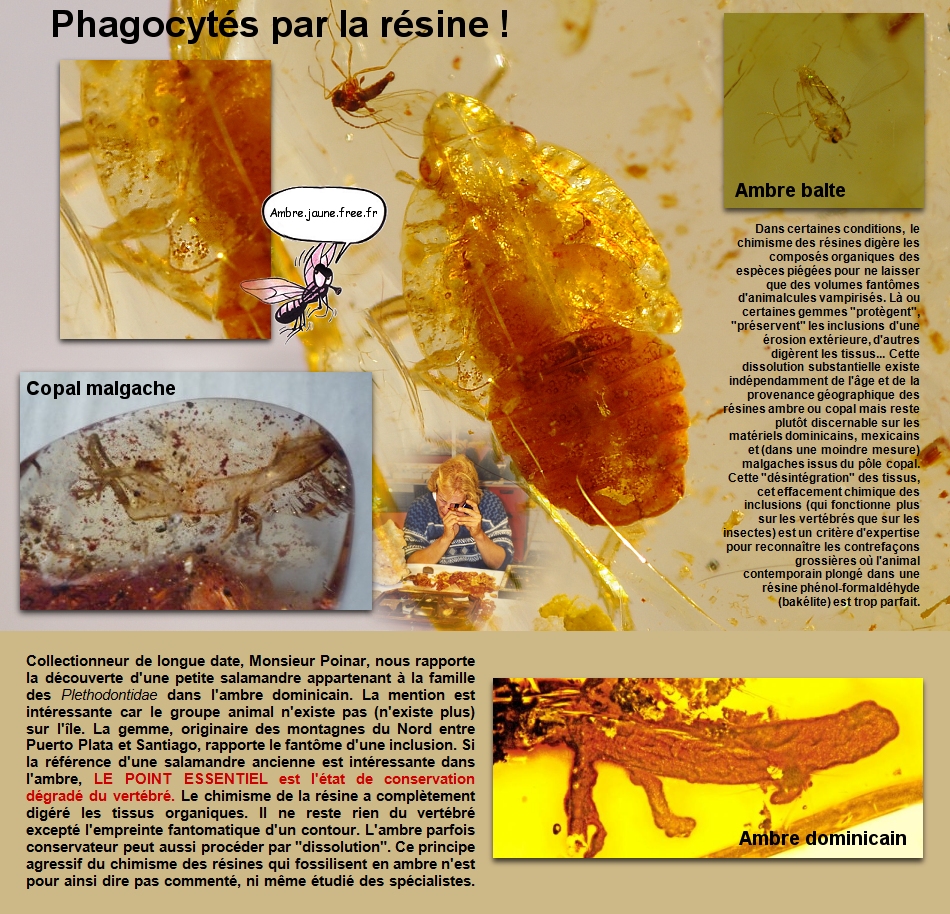

Une

chose m'intrigue et m'interpelle. Les portions de peau fossile

contenant des cellules mélanophores ne sont pas toutes identiques.

Parfois l'épiderme induré en ambre est légèrement

plus opaque, sans doute plus épais ou différemment structuré

comme si la structure était composée en plusieurs feuillets

joints (en couches collées mais arrachées). Les lézards

ont leurs mélanophores tous regroupés en un seul feuillet

tandis que les caméléons possèdent plusieurs "feuillets".

Les mélanophores des caméléons actuels sont disposés

dans le derme et l'épiderme, selon trois couches distinctes. La

couche la plus externe contient des xanthophores (jaunes) et érythrophores

(rouges), sous laquelle sont regroupés les iridophores (bleus),

et, dessous, encore, les mélanophores (noirs)...

Se pourrait-il que dans les observations des peaux fossiles se cache alors une portion d'épiderme d'un caméléon antique ? La question est posée, et, des indices apparaissent de plus en plus réalistes. Des indices et même plus, notamment, avec cette griffe exceptionnelle... |

Une inclusion très

étrange dans l'ambre...

Il y a quelques temps, nous

posions la question concernant cette inclusion étrange.

Après examens attentifs et discussions avec les spécialistes,

voici l'interprétation.

|

Pour

identifier une possible griffe de caméléon dans ce fossile

ci-contre, (originaire de La Montagne d'Ambre à Madagascar, qui

est l'une des régions ayant localement l'une des plus grandes diversités

de reptiles confer le travaux de RAXWORTHY, 2003), il faudrait voir si

la compilation des espèces référencées (reptiles

et d'amphibiens) par GLAW et VENCES 1994 puis RAXWORTHY et NUSSBAUM 1994

permet de tirer explication des ce portions difficiles d'identification...

|

"Pour la courbure

nette de la griffe qui s'accentue vers l'extrémité, cette image

exceptionnelle, est, sans doute, la première mention d'un doigt de

caméléon resté attaché à la veine de l'animal..."

Me confier, signifie en fait me donner...

Je reste quand-même frileux à l'idée de donner mes pièces

(gracieusement) à la science pour voir les sujets être récupérés

et/ou aspirés par des autorités (qui d'ailleurs

commercent les fonds de tiroirs de matières parfois volées). Le

sujet à été sous les feux de l'actualité du web

il y a peu...

|

La

petite portion de dépouille animale piégée dans

la résine indurée en ambre montre, ci-contre, une griffe

incurvée -surtout- à son extrémité assez comparable

à celles du Caméléon contemporain d'Oustalet (Furcifer

oustaleti), fréquent à Madagascar...

Il faut noter également la veine encore en connexion ainsi que les restes de quelques structures organiques...Cette rare observation d'un doigt isolé dans l'ambre jaune est unique... 10 Chamaeleonidés (contemporains) existent dans la Montagne d'Ambre à Madagascar. A savoir : Brookesia ebenaui Boettger, Brookesia stumpffi Boettger, Brookesia tuberculata Mocquard, Calumma boettgeri Boulenger, Calumma brevicornis Günther, Calumma globifer Günther, Calumma nasuta Duméril - Bibron, Calumma oshaughnessyi Günther, Frucifer pardalis Cuvier et Frucifer petteri Brygoo - Domergue. Les restes (très fragmentaires) fossilisés dans l'ambre pourraient-ils être reliés à l'un de ces caméléon (la même espèce) ? La forme des "écailles" plutôt rondes attachées à des tissus mous contenant les cellules pigmentaires pourraient-elles aider ? |

|

|

|

|

En

remarquant que soixante espèces de caméléons

existent actuellement à Madagascar, (soit la moitié des

espèces mondiales), en notant que le copal malgache est une matière

qui mémorise la trace des espèces forestières, il

n'est pas tout à fait inconcevable de retrouver une portion fossile

d'un caméléon dans une résine indurée.

La chose la plus étonnante est que la science dogmatique occidentale

-qui affirme "tout savoir" sur l'inventaire des espèces

fossiles des résines- (octobre

1998!) ignore encore la description scientifique de ces animaux. Depuis

2002 (publication personnelle des premières traces de chairs pigmentées)

personne n'a étudié le potentiel formidable des gisements

malgaches...

|

|

|

Le

caméléon, -à ce jour jamais référencé

dans le bestiaire des espèces fossiles de l'ambre- est

un reptile qui ne rampe pas. Non, l'animal marche littéralement

dans les arbustes et les buissons. Le caméléon grimpe lentement

en utilisant ses pieds formés de cinq doigts, (soudés en

deux groupes opposés), qui fonctionnent comme une pince remarquable

qui lui vaut cette habileté d'acrobate à la démarche

prudente. Menant une vie solitaire et territoriale, insectivore, le caméléon

vit dans le couvert végétal de façon routinière

où il chasse à l'affût entre ses poses d'exposition

aux rayons du soleil. L'animal poïkilotherme, (à sang froid)

qui prend la température du milieu ambiant, a besoin du soleil

pour se réchauffer.

A l'instar de Brookesia Minima, les caméléons peuvent apparaître minuscules et constituer une espèce potentiellement prise au piège collant des oléorésines végétales. Chez les caméléons, tous les doigts sont munis d'une griffe incurvée. L'adaptation à la vie arboricole a modifié les doigts et entraîné une diminution du nombre des os du tarse et du carpe. Les métatarsiens s'articulent en deux groupes distincts opposables l'un à l'autre, chacun gainé dans une sorte de moufle d'où émergent seulement les griffes. La découverte de ce doigt isolé ne renseigne malheureusement pas sur la structure des doigts adjacents plus ou moins complètement soudés entre eux. |

Des inclusions plus

rares que : simplement rares...

Intéressant, et, encore plus rare, certaines portions de vertébrés...

...certaines portions de vertébrés... fossilisés dans l'ambre,...

sont recouvertes par des

moisissures !...

Et, le récapitulatif...

|

Le

récapitulatif super-best-of

des découvertes TRES RARES ! |

|

Mue

de reptile, griffe, patte complète postérieure de lézard,

colonne vertébrale et bassin de gecko, portion de couleuvre, dépouille

de caméléon contenant des tissus mous marqués de

mélanophores, toutes ces mentions,

résultats d'une prospection particulière d'un amateur sur

des lots bruts pour sa collection privée, démontre

que l'étude (au moins des vertébrés) de l'ambre est

plutôt parcellaire. Les mentions retentissantes de vertébrés

de l'ambre (annoncées sensationnelles aux médias) sont le

constat que ces références rares sont surtout dans les collections

privées en dehors de l'étude scientifique. Tant qu'il faudra

donner (gracieusement) ses pièces uniques aux musées pour

que les scientifiques publient les expertisent, la connaissance de l'inventaire

des inclusions rares de l'ambre restera parcellaire car les collections

privées contiennent sans doute plus que le matériel rare

que le cumul des pièces à disposition des savants sans les

institutions spécialisées...

|

Toutes les références présentées ci-dessus comme

celles publiées dans l'ouvrage

L'Ambre Miel de Fortune et Mémoire de Vie (juin 2002)

sont des décourvertes personnelles (Eric G.)

réalisées sur du matériel brut...

Pour fixer les idées, rappelons nous de la première mention

publiée d'os retrouvés dans le matériel dominicain.

Les écailles de vertébrés

conservées dans l'ambre

birman (100 M.A.), voilà un thème plutôt original

et intéressant pour conduire une belle collection.

Certaines écailles

sont articulées...

Et petit rappel, la première

découverte

d'ossements dans l'ambre...

Pour les chercheurs la conservation

par l'ambre

serait assez conservatrice et performante ?

|

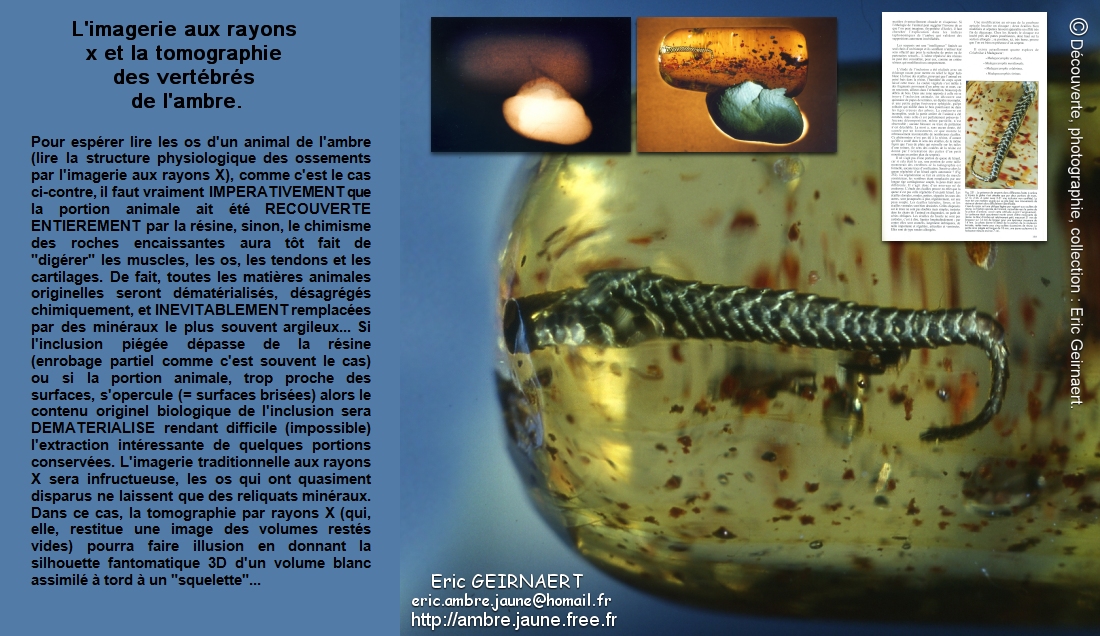

La

très capricieuse (mouvante, inconstante) conservation géologique

des organismes prend une autre dimension lorsque

l'on examine les vertébrés fossiles de l'ambre !!!!

Dans l'ambre, la non-bio-minéralisation des tissus n'est pas

une "fossilisation". Lors d'une fossilisation habituelle

dans les roches (minérales) généralement les tissus

labiles (muscles, par exemple) qui présentent un haut degré

de fidélité morphologique sont presque invariablement

répliqués par des composés inorganiques tels que

le phosphate de calcium. |

|

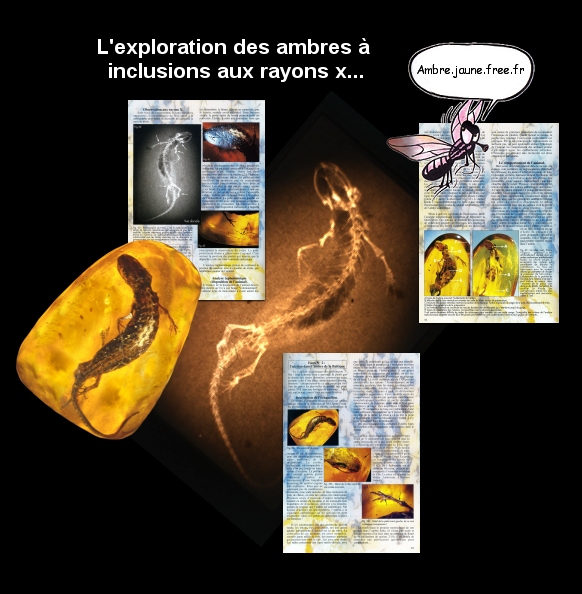

Une

notion très curieuse avec

les vertébrés de l'ambre est ignorée (ou passée

sous silence). |

L'examen des vertébrés

fossiles de l'ambre en imagerie aux rayons x amène quelques remarques...

Ci-dessus; voici l'expérience

assez déconcertante où, sans autres explications que le constat

quelques portions de vertébrés observées aux rayons x ne

montrent plus le détail des

os de la portion animale. C'est comme si les os avaient étés "digérés"-modifiés

en

autre chose... Pourquoi les os de l'animal n'apparaissent plus aux rayons x ?

Si la portion dépasse de la résine, la réponse est assez

simple et logique.

L'observation des fossiles démontre que les insectes ou

les vertébrés

peuvent être "phagocytés" par la résine par "infiltrations"

de contacts...

Ci-dessous, ordinairement,

un vertébré piégé dans l'ambre restitue une image

détaillée de

son squelette aux rayons x. Comme montré dans cette publication : Eric

G. 2002.

- ©

2002 Ambre.Jaune -

Contact E-mail Auteur : eric.ambre.jaune@hotmail.fr