Le

mystère de la chambre jaune

(suite et fin)

Des fourmis, plus stressées

que d'autres, sous une pluie de résine

Jorge

Wagensberg, C. Roberto F. Brandão et Cesare Baroni Urbani

La

Recherche, n° 298, mai 1997

Note

: reportez-vous aux documents originaux pour profiter des nombreuses figures

et images auxquelles le texte se rapporte. Note

: reportez-vous aux documents originaux pour profiter des nombreuses figures

et images auxquelles le texte se rapporte.

Trois

centimètres de côté. Vingt-cinq millions d'années.

Il y a quelques mois, nous vous proposions de jouer les chercheurs éthologues

en nous envoyant le scénario le plus probable ayant conduit à

l'emprisonnement de 88 fourmis dans un petit morceau d'ambre surnommé

«Jorge Caridad».

Le gagnant de ce thriller scientifique, monsieur Éric Geirnaert,

est un collectionneur d'ambre, entomologiste amateur. La pièce

d'ambre «Jorge Caridad» nous livre aujourd'hui son mystère.

En juin 1996, nous publiions dans

ces pages un article intitulé «Le mystère de la chambre

jaune» et invitions les lecteurs de La Recherche à

proposer des solutions à une énigme quelque peu insolite.

Il s'agissait d'un exercice véritablement interdisciplinaire

puisqu'il requérait, comme nous allons le voir, des connaissances

en entomologie, en physique des matériaux, en chimie, en statistique

et en éthologie. Connaissances auxquelles il était utile

d'ajouter une certaine dose de bon sens, qualité toujours bienvenue

et fort appréciée en archéologie, en paléontologie

et plus généralement chaque fois qu'il s'agit de reconstituer

des événements enfouis dans le passé.

La

question posée était simple : quel scénario

avait conduit il y a vingt-cinq millions d'années des fourmis à

se retrouver prises au piège dans la pièce d'ambre baptisée

«Jorge Caridad» ? Nous vous proposions de reconstruire

ce scénario à partir de l'observation attentive de cette

pièce et de la lecture de la première partie de notre article.

Voici,

présentée en onze étapes, notre reconstitution

de l'histoire de «Jorge Caridad».

Première

déduction : 82 fourmis sont de la même espèce

et appartiennent à la même colonie. Première

déduction : 82 fourmis sont de la même espèce

et appartiennent à la même colonie.

Ces fourmis se ressemblent beaucoup et se trouvent toutes dans la même

couche. Pour s'en persuader, il suffit d'observer les détails morphologiques

de ces 82 individus ainsi que les photos. Il est probable que tous ces

individus appartiennent non seulement à la même espèce

mais aussi à la même colonie car la scène relate des

événements simultanés. La pièce contient-elle

un seul et unique épisode historique ? Non : les couches les

plus voisines du sol contiennent d'autres insectes (deux fourmis appartenant

à une autre espèce) probablement piégés dans

la résine avant l'événement principal tandis que

les couches supérieures de la pièce renferment des insectes

(moustique, nymphe de mante...) piégés plus récemment.

L'analyse chimique de l'ambre fait remonter les faits à environ

vingt-cinq millions d'années.

Deuxième

déduction : la face A de la pièce touche le sol, la

face B est tournée vers le ciel. Deuxième

déduction : la face A de la pièce touche le sol, la

face B est tournée vers le ciel.

Comme nous l'écrivions dans le premier article, la pièce

d'ambre présente trois paquets d'oeufs. Bien qu'éloignées

dans la pièce d'ambre, les trois ouvrières qui portaient

ces oeufs ont été surprises et figées dans la même

posture. Autre particularité : ce sont les seules fourmis dont

la tête est parallèle à la paroi de l'ambre (notée

A), la partie inférieure de leur tête étant tournée

vers cette face. Il y a vingt-cinq millions d'années, à

la frontière des périodes Oligocène et Miocène,

la force de gravité avait bien entendu la même direction

et le même sens que de nos jours. Il ne fait par conséquent

aucun doute que la face A touche le sol tandis que la face B est celle

qui regarde vers le ciel. Nous voici donc en possession d'une donnée

irréfutable. Cette observation nous montre qu'une fourmi ne s'y

prend pas de la même façon pour porter un corps relativement

rigide et compact, comme une larve ou une pupe*,

et pour transporter un paquet d'oeufs visqueux et mous. Les responsables

du portage des oeufs doivent employer davantage de précautions

et rester plus près du sol. On peut encore tirer d'autres informations

de la position des oeufs. L'une de ces informations est d'ailleurs essentielle

pour poursuivre l'analyse de la pièce.

Troisième

déduction : le registre fossile contient des informations sur

le comportement des habitants de l'inclusion. Troisième

déduction : le registre fossile contient des informations sur

le comportement des habitants de l'inclusion.

Dans les deux cas que nous venons de décrire, les oeufs sont restés

groupés et se trouvent à proximité de l'ouvrière

qui les transportait. Nous en déduisons deux choses : d'abord,

ces oeufs n'ont pu tomber de haut ; ils ont probablement été

lâchés des mandibules de la fourmi porteuse. Ensuite, il

n'a pas dû se produire d'entraînement très important

de résine. C'est un détail qui mérite toute notre

attention : s'il n'y a pas eu d'entraînement, c'est que la scène

correspond à l'activité déployée par la colonie

juste avant son inclusion dans l'ambre, ce qui revient à dire que

notre pièce contient des informations sur le comportement des fourmis

oligocènes et miocènes. Il serait bon de savoir à

quel point cette importante hypothèse est solide...

Quatrième

déduction : les insectes sont orientés mais leurs antennes

ne le sont pas. Quatrième

déduction : les insectes sont orientés mais leurs antennes

ne le sont pas.

Une analyse statistique des directions des individus figés dans

l'ambre fait apparaître clairement deux directions perpendiculaires

privilégiées. On pourra remarquer que ceci ne concerne que

les individus et non leurs antennes, qui sont au contraire distribuées

dans l'espace d'une façon complètement isotrope.

Sachant que les antennes possèdent une grande mobilité dans

toutes les directions et une masse musculaire minime, pratiquement incapable

de résister à des efforts extérieurs, nous en déduisons

que les individus n'ont pas été entraînés par

un courant de résine et que la goutte qui a recouvert la scène

est tombée verticalement sur elle, la photographiant pour l'éternité.

Tout semble donc indiquer que les deux directions perpendiculaires ont

un lien - qui reste à définir - avec l'activité des

fourmis juste avant que la résine ne vienne soudainement les recouvrir.

Nous verrons plus loin que cette idée essentielle supporte toute

notre reconstruction historique de «Jorge Caridad». Tout autre

argument en sa faveur sera donc le bienvenu, et d'ailleurs en voici tout

de suite un autre.

Cinquième

déduction : la goutte tombée verticalement sur les fourmis

ne les a pas entraînées. Cinquième

déduction : la goutte tombée verticalement sur les fourmis

ne les a pas entraînées.

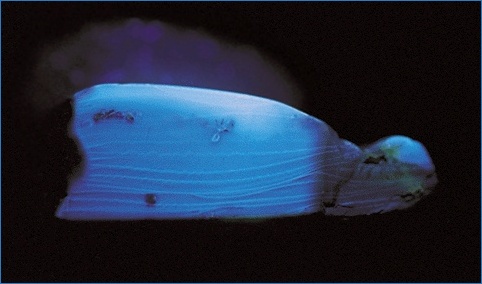

Le diagramme des efforts internes mis en évidence grâce à

l'éclairage en lumière polarisée*

possède une symétrie radiale. Celle-ci peut être facilement

caractérisée par son centre O, au milieu de la pièce.

Ceci fait penser à la distribution isotrope d'une goutte tombée

du ciel et non au glissement d'une couche qui entraîne et réoriente

tout sur son passage. Il est dans ce cas justifié que l'effort

maximal (là où l'on trouve les tensions internes les plus

fortes) se place tout près du centre de la pièce. Il n'y

a donc plus de doute quant à la chute verticale des gouttes de

résine. Cette idée est, répétons-le, cohérente

avec premièrement, le fait qu'il n'y ait pas - ou quasiment pas

- eu d'entraînement et, deuxièmement, le fait que la pièce

renferme la mémoire d'événements survenus juste avant

l'impact qui a mobilisé à jamais la colonie.

Si

l'on observe attentivement le diagramme des efforts, on s'aperçoit

que le motif figé dans l'ambre est aussi compatible avec la participation

de deux gouttes tombées en O' et O" au lieu d'une seule tombée

en O. Ou - ce qui est encore plus curieux - avec celle d'une source de

gouttes qui aurait occupé deux positions différentes. A

ce stade de l'enquête, aucun élément ne permet de

trancher entre ces deux solutions (un ou deux points d'impact) et, à

première vue, le choix d'une solution plutôt qu'une autre

paraît avoir peu de répercussion sur la suite de notre raisonnement.

A une exception près : l'option «deux gouttes» pourrait

expliquer l'existence des deux directions perpendiculaires suivies par

les fourmis. Il suffit en effet de penser que les deux gouttes pourraient

provenir de la même source, par exemple de l'extrémité

d'une même branche. Deux gouttes issues d'un seul et même

point mais qui, observé à deux instants différents

depuis un repère solidaire de la scène, serait comme «dédoublé».

Quant aux deux directions perpendiculaires : que signifient-elles ?

S'agit-il de deux chemins de fourmis qui se croisent ou d'un seul et même

chemin qui a tourné ? La première solution est difficilement

acceptable : il faudrait en effet admettre que la goutte soit tombée

précisément là où les deux longs trajets se

rencontrent. Phénomène peu probable. Mais il est tout aussi

peu réaliste de supposer un tournant à 90 degrés

exactement. Aucune des deux solutions n'est donc convaincante.

Sixième

déduction : les fourmis n'ont plus bougé après

l'inclusion. Sixième

déduction : les fourmis n'ont plus bougé après

l'inclusion.

Fixons maintenant notre attention sur les efforts internes au voisinage

des corps et des extrémités des adultes. Ces tensions sont

faibles, voire nulles, ce qui paraît indiquer que les fourmis n'ont

pas bougé après l'inclusion, comme cela arrive avec des

insectes plus grands et plus forts. Ce détail renforce encore un

peu plus l'idée de l'importance éthologique de la scène.

Qu'étaient donc en train de faire les fourmis ?

Septième

déduction : les gouttes de résine sont tombées

à intervalles réguliers. Septième

déduction : les gouttes de résine sont tombées

à intervalles réguliers.

L'éclairage monochromatique de la pièce fait apparaître

la structure superposée des différentes couches correspondant

à l'étalement de plusieurs gouttes de résine. Toutes

ces couches sont relativement équidistantes, à l'exception

de celle qui contient la colonie de fourmis. Sa double épaisseur

pourrait avoir été causée par l'accumulation fortuite

de plusieurs gouttes tombées ensemble de la même branche.

De

façon générale, l'épaisseur e d'une couche

peut être directement reliée au volume v de la goutte qui

lui donne naissance et au temps t nécessaire à l'accumulation

de ce volume v. Etant donné l'équidistance des couches,

il est probable que les différentes gouttes constituant la pièce

ont été relâchées de l'arbre à intervalles

réguliers, un peu comme celles qui sortent d'un robinet mal fermé.

Huitième

déduction : les fourmis sont en train d'effectuer un transport

urgent. Il s'agit d'une retraite organisée en dehors du nid. Huitième

déduction : les fourmis sont en train d'effectuer un transport

urgent. Il s'agit d'une retraite organisée en dehors du nid.

Le comptage des différents types d'individus indique que les adultes

sont tous occupés à transporter quelque chose. Sommes-nous

à l'intérieur ou à l'extérieur du nid ?

L'absence d'impuretés et de détritus dans le morceau d'ambre

et l'existence des deux directions perpendiculaires nous permettait d'affirmer

que la scène n'a pu se produire à l'intérieur du

nid.

En

effet, dans un endroit aussi clos, la saturation des phéromones*

aurait vraisemblablement empêché les fourmis de s'organiser

en une (ou deux) direction(s) privilégiée(s) par recrutement*.

Il existe, en outre, une seconde information essentielle pour établir

que la scène s'est bien produite en plein air : dans l'une des

couches postérieures (plus récentes) à celle qui

contient les fourmis, on peut voir en 7k un moustique en très bon

état de conservation. Or, les moustiques ne volent pas à

l'intérieur des fourmilières... Nous sommes donc en définitive

en présence d'un double recrutement organisé qui a lieu

à l'extérieur d'un nid. Pour quelle raison les fourmis ont-elles

abandonné leur nid ? Qu'étaient-elles en train de faire ?

Vers où se dirigeaient-elles ? La résine a-t-elle enregistré

voici vingt-cinq millions d'années une habitude, une situation

exceptionnelle ou les deux en même temps ?

Neuvième

déduction : la scène nous présente une colonie

de fourmis sédentaires à plusieurs nids en état de

forte excitation. Neuvième

déduction : la scène nous présente une colonie

de fourmis sédentaires à plusieurs nids en état de

forte excitation.

Certaines fourmis, les sédentaires, vivent dans des fourmilières

permanentes, d'autres, les migratoires, vivent dans des fourmilières

temporaires. D'autres, enfin, ne se construisent jamais de véritable

nid : ce sont des nomades. Nous pouvons affirmer en toute certitude que

les fourmis de cette pièce ne sont pas des nomades.

Il

est effectivement établi que les fourmis nomades synchronisent

leurs déplacements avec les phases de développement de leurs

individus immatures. Elles peuvent être surprises en train de déplacer

des oeufs et des pupes, ou en train de transporter des larves, mais jamais

en train de transporter en même temps des oeufs, des larves et des

pupes.

Il

est par ailleurs hautement improbable qu'il puisse s'agir de fourmis migratoires.

Un tel transport serait chez elles tout à fait inhabituel et aucun

comportement de ce type n'a jamais été décrit chez

les fourmis actuelles de cette sous-famille. Les fourmis sédentaires

ont deux comportements possibles. Elles peuvent être monocaliques

(si elles ont un nid unique) ou polycaliques (si elles occupent plusieurs

nids à la fois). Dans le second cas, il s'agit, en général,

de mauvaises excavatrices ou de mauvaises constructrices qui ont, par

conséquent, plutôt tendance à profiter des cavités

ou des fissures déjà existantes. Les besoins de la colonie

étant souvent supérieurs à la capacité offerte

par un seul de ces abris naturels, les fourmis en occupent donc plusieurs

- en général quatre ou cinq - voisins les uns des autres.

En conséquence, le transport des fourmis immatures destiné

à les adapter aux changements de température et d'humidité

s'effectue dans l'espace extérieur commun aux différentes

sous-fourmilières.

Nos

fourmis sont donc vraisemblablement polycaliques. La croisée des

deux trajectoires, précisément au centre de la pièce

n'est alors plus si étonnante. En effet, le petit espace sur lequel

donnent, admettons, cinq entrées de fourmilières, peut contenir

cinq doubles colonnes de fourmis (dix colonnes en tout).

Un

tel trafic nous donne une probabilité raisonnable de points de

croisements entre deux colonnes. Un croisement de ce type à un

angle de 90° a très bien pu se produire sur une couche de résine

à demi sèche, juste avant qu'il ne pleuve une seconde goutte.

En a-t-il vraiment été ainsi ? Y a-t-il eu une alerte

générale dans la colonie ou bien celle-ci a-t-elle été

surprise ? L'identification dans la pièce d'ambre de manifestations

de stress nous permet d'aller plus loin dans l'interprétation scientifique

de la scène.

Dixième

déduction : les fourmis étaient stressées au

moment de l'inclusion (ce qui est normal). Mais elles l'étaient

aussi avant de sortir du nid (ce qui est déjà moins normal). Dixième

déduction : les fourmis étaient stressées au

moment de l'inclusion (ce qui est normal). Mais elles l'étaient

aussi avant de sortir du nid (ce qui est déjà moins normal).

Les individus situés en (16 c) et (26 h) montrent un niveau de

stress important. Dans ces deux cas, les ouvrières serrent si fort

les immatures entre leurs mâchoires qu'elles les blessent. Le sol

semi-mouvant et odorant sur lequel elles se déplacent (ou bien

la résine qui est en train de les engloutir), ou même les

conditions qui suivent l'inclusion elle-même, peut expliquer cette

inquiétude. Autrement dit, les manifestations de stress, comme

l'excessif serrement de l'immature ou la position agressive caractérisée

par l'élévation du gastre de certains individus (visible

par exemple sur la fourmi en 17 j) peuvent être interprétés

comme les derniers gestes avant la mort (voire des gestes posthumes).

Par

ailleurs, il semble y avoir eu une alerte préalable qui a incité

les fourmis adultes à emporter les immatures hors du nid de façon

inhabituelle et précipitée (remarquez les différentes

façons dont les adultes attrapent les immatures). Il faut savoir

que le stress du moment de l'inclusion est fréquemment observé

chez l'insecte qui se trouve englué dans l'ambre. En revanche,

le stress «historique», c'est-à-dire relié à

un événement antérieur à l'inclusion, n'a

été observé que sur cette pièce.

Onzième

déduction : il pleuvait de la résine partout. Onzième

déduction : il pleuvait de la résine partout.

Le moment du drame fait donc intervenir deux actions principales : une

scène routinière (les déplacements entrecroisés

des fourmis polycaliques) et une certaine alarme qui avait sans doute

déjà sonné à l'intérieur de la fourmilière

avant l'inclusion. Quel événement a pu alarmer la colonie ?

On peut facilement imaginer plusieurs phénomènes : séismes,

orages, inondations, sécrétion extraordinaire de résine,

incendie, chute de météorite, attaque de la colonie par

d'autres animaux... Un indice favorise légèrement une hypothèse

par rapport aux autres : c'est le morceau d'ambre lui-même ! Si

de la résine tombait sur un point, on peut imaginer qu'en d'autres

endroits assez proches le même phénomène se produisait.

Nous savons que les fourmis de ce genre, les Technomyrmex, font leurs

nids dans le sol des bois, parmi les feuilles, les branches, les racines

et les troncs. On peut donc imaginer sans risquer de se tromper un paysage

battu par une pluie de résine, celle-ci pouvant par endroits pénétrer

dans quelques-uns des sous-nids de la colonie polycalique.

Nous

voici presque au bout de notre recherche.

Le moment est venu de rassembler toutes

nos conclusions dans une histoire vraisemblable, la plus vraisemblable

compte tenu des onze points que nous venons de détailler.

«Jorge

Caridad»

ou la brève et triste histoire d'un instant de l'Oligocène.

Nous

sommes en présence d'une fourmilière de la forêt tropicale,

il y a vingt-cinq millions d'années. Elle est habitée par

une espèce de fourmi polycalique (de la sous-famille des Dolichoderinae

, du genre des Technomyrmex). Les cavités naturelles exploitées

par les insectes pour y installer leur colonie sont voisines les unes

des autres et, dans l'espace extérieur commun à toutes les

entrées, les ouvrières transportent, de manière routinière

et ordonnée, les membres immatures (oeufs, larves et pupes) pour

lesquels elles recherchent les meilleures conditions de température

et d'humidité (1). Dans le coin réservé

aux immatures, l'obscurité est totale.

La

perception des adultes essentiellement tactile et chimique est envahie

de données alarmantes (2). Quelque

chose de poisseux et de très odorant semble envahir leur domaine.

Les fourmis responsables des immatures sont pressées et soucieuses,

à tel point qu'elles ne se donnent plus le temps de les saisir

dans les règles de l'art (3). Au-dessus

de la fourmilière, une plante, une Hymenaea, dont les racines s'étendent

dans tout le sous-sol, commence à exsuder de la résine de

façon anormale (4). Le mot d'ordre

est lancé : il faut abandonner ce sous-nid avant qu'il ne soit

trop tard. Il y a de l'urgence dans l'air mais pas de panique. Les fourmis

chargées qui d'une larve, qui d'une pupe, qui d'un paquet d'oeufs,

atteignent la sortie (5). Là, elles

trouvent la piste des phéromones qui conduit par l'extérieur

à l'entrée d'un autre sous-nid. La trajectoire des fourmis

alarmées croise celle d'autres fourmis qui le sont moins qu'elles

(6). Il y a donc une routine ordinaire doublée

d'une alarme extraordinaire. La résine descend des troncs et des

branches d'arbres (7) et, de temps en temps,

les gouttes se détachent et viennent s'écraser sur le sol.

Par terre, elles s'accumulent en certains endroits et dans certaines cavités.

Les taches de résine à terre (8)

sont peut-être tombées pendant les heures de chaleur de la

veille, ce qui explique pourquoi leur surface a déjà acquis

une certaine rigidité. Deux trajectoires, qui forment un angle

de 90°, se croisent exactement sur l'une de ces taches à demi

sèches (8). Les fourmis sont un peu

perturbées lorsqu'elles croisent leurs congénères

mais, très vite, retrouvent la piste des phéromones. Il

en va toujours ainsi sur la «place du village».

Mais,

aujourd'hui, quelque chose de nouveau semble se produire. Le croisement

se fait sur une plaque de résine à demi-sèche et

quelques fourmis deviennent nerveuses. Leurs pattes s'enfoncent bien trop

vite dans ce sol mou et une maudite odeur envahit petit à petit

le terrain. Les ouvrières qui transportent les oeufs progressent

plus doucement ; elles doivent accomplir des miracles d'équilibre

pour avancer sans lâcher cette masse molle difficile à saisir.

Celles qui tiennent les larves et les pupes les serrent plus fort entre

leurs mandibules parce que le sol se dérobe sous leurs pattes et

que l'odeur de résine couvre celle des phéromones. Certaines

font même tomber leur précieux fardeau. Les choses en étaient

là ... lorsqu'une grosse goutte de résine fraî- che

s'est brusquement détachée d'une branche recouvrant les

deux colonnes d'insectes (9). Quelque temps

après, d'autres gouttes retombèrent au même endroit.

Et vingt-cinq millions d'années plus tard, une scène éthologique

étonnante était découverte dans une mine de la République

dominicaine...

Comment

une colonie de fourmis polycaliques s'est retrouvée piégée

dans une pluie de résine il y a vingt cinq millions d'années.

Si

ce récit s'avère le bon, nous sommes en possession d'une

observation scientifique rare : celle d'une retraite organisée,

d'un recrutement d'alerte générale chez des fourmis polycaliques.

Bien sûr, la prudence s'impose : une nouvelle technique, une nouvelle

idée, une nouvelle donnée peuvent faire basculer d'un coup

la vérité que nous avons construite. Cette pièce

d'ambre contient toute l'information sur la mésaventure de ces

fourmis : à nous, chercheurs, éthologues, entomologistes,

professionnels ou amateurs, de reconstituer le plus précisément

possible cette histoire, en évitant soigneusement les pièges.

Rares sont les morceaux d'ambre à inclusions qui ont fait l'objet

d'autant d'attentions que «Jorge Caridad». Une enquête

scientifique qui n'est pas encore achevée puisque cette pièce

restera, au musée de la Science de la fondation «La Caixa»,

à la disposition de tous ceux qui souhaiteront poursuivre son étude.

C'est

ainsi, nous en sommes convaincus, que l'expression «pièce

de musée» prend son plus beau sens et que l'idée

de musée est la mieux illustrée. Celui-ci n'a-t-il pas pour

vocation première de construire et transmettre aux spécialistes

et non-spécialistes à la fois la connaissance et la méthode

scientifiques ?

JORGE

WAGENSBERG, Museu de la Ciencia de la Fundacio «la Caixa»,

22 Barcelona (Espagne).

C. ROBERTO F. BRANDÃO Museum de Zoologia da universidad

de São Paulo SP, 04263-000, Brésil

CESARE BARONI URBANI Zoologisches Institut der Universitat Basel,

CH-4051, Suisse.

* PUPE

Phase pendant laquelle la larve de certains insectes prend la forme d'un

petit tonneau et reste immobile dans son enveloppe.

* EN LUMIÈRE POLARISÉE

le champ électromagnétique de l'onde lumineuse vibre dans

une direction qui reste constante.

* LES PHÉROMONES

sont des substances chimiques sécrétées par les insectes

et qui influencent les individus de la même espèce.

* LE RECRUTEMENT

est le suivi d'une direction marquée par les phéromones.

|

Note : reportez-vous aux documents originaux

pour profiter des

Note : reportez-vous aux documents originaux

pour profiter des